C’était un cadeau de Noël qui traînait sur mon étagère. Et comme j’en ai reparlé récemment avec Jean-Marc (lecteur assidu et pertinent de ce blog), qui me l’a chaudement recommandé après son retour du Japon, je l’ai enfin lu.

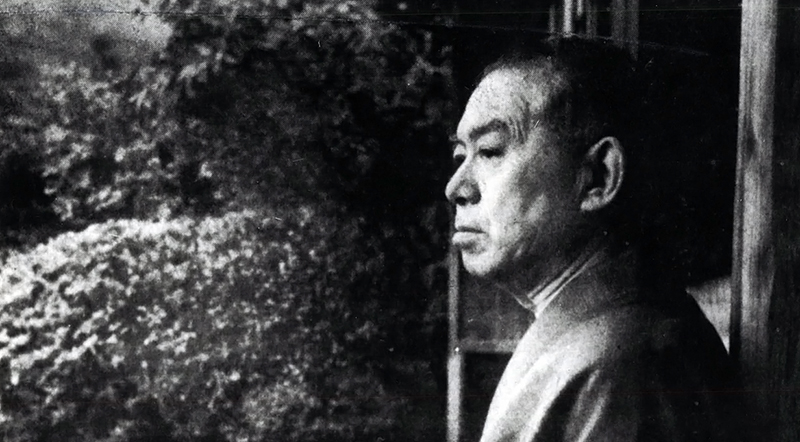

« Eloge de l’ombre » est un essai sur l’esthétique de Jun’ichiro Tanizaki. C’est un bel essai, dont le style même emprunte à son sujet quelques caractéristiques. Il y est question de la place de l’ombre dans la culture et les imaginaires japonais. Tanizaki explique et fait sentir en quoi la culture japonaise valorise l’obscurité autant que la lumière, et la patine que les objets prennent avec le temps. On y découvre, de manière très superficielle, une manière de vivre et de penser très différente des nôtres. L’Occident est clairement une civilisation de la lumière, de la distinction, dans un régime « diurne », avec une dominante « posturale » (selon la classification de Durand). Le Japon est clairement une civilisation qui se trouve dans un registre emprutant beaucoup au régime nocturne, avec une dominante plus « digestive ».

J’avoue avoir été admiratif du style et de la concision, et saisi par une forme d’étrangeté. Ce que nous dit Tanizaki me semble éclairant, mais peut-être trop sur un registre purement esthétique. J’aurais aimé que cette approche esthétique déborde sur des réflexions plus générale sur la culture japonaise, sur les rapports humains dans la culture japonaise. Un peu sur ma faim, donc.

Un point d’étonnement, probablement lié à l’époque où ce livre a été écrit (1933) : on sent un auteur qui sans cesse fait référence à l’Occident pour définir par contraste une vision japonaise. Signe d’une civilisation chahutée dans son identité par la mondialisation naissante ? On peut lire cela, à l’inverse, et je privilégie cette piste, comme un effort de clarification tourné aussi vers les Autres, à l’instar de ce que proposait Philippe Nemo dans « Qu’est ce que l’Occident ?». Pour qu’un vrai dialogue intercivilisationnel soit possible, il faut un effort de part et d’autre, d’explicitation de ce que nous sommes. Tanizaki nous livre un reflet de l’approche japonaise.

Catégorie : 📚 Livres

-

Eloge de l’ombre

-

Sapiens

C’est à coup sûr un livre très vivifiant que le « Sapiens », de Yuval Noah Harari. Ce qui explique son très grand succès. J’avoue l’avoir lu avec intérêt, et que j’ai y pris beaucoup de plaisir.

Raccourcis idéologiques

Mais je dois commencer par une critique, avant de passer aux louanges. Car dès le début, dès la première phrase, une inexactitude m’a sauté à la tronche. Ce qui a eu le désagréable effet de me mettre dès le début, dans une forme de « prudence » vis-à -vis des propos de l’auteur. La voilà :

Il y a environ 13,5 milliards d’année, la matière, l’énergie, le temps et l’espace apparaissaient à l’occasion du Big Bang. L’histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu’on appelle la physique.

Faux, archi-faux ! La physique n’est pas une « histoire ». Chacun sait cela. On peut faire l’histoire des théories de la physique ou de la connaissance (épistémologie), l’histoire des institutions de la physique et de ses physiciens, mais la physique reste « la science qui tente de comprendre, de modéliser, voire d’expliquer les phénomènes naturels de l’univers. Elle correspond à l’étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, des lois de sa variation et de son évolution. » (Wikipedia). Prudence, donc. Dès la première page, l’auteur assène une fausseté pour construire une rhétorique. Ou pour le dire mieux, l’auteur met le pathos avant le logos notions centrales en rhétorique). En préparant ce billet, je suis allé lire quelques recensions sur le web, et ces critiques sont bien présentes à d’autres endroits (The Guardian, Sens Critique).

Les défauts de ses qualités

Le gros point positif de ce livre, c’est qu’il ose balayer vite beaucoup de choses, en assumant des partis pris, des raccourcis. C’est un travail de « visionnaire », plus que de pur scientifique. Et pourquoi pas ? Un historien n’a pas à rester enfermé dans sa discipline, et peut mêler anthropologie, histoire, épistémologie, vulgarisation, économie, pour proposer quelque chose. C’est bien le rôle de l’essai. Cet essai, donc, souffre des défauts de ses qualités : plein d’inexactitudes, de raccourcis, de partis pris, mais stimulant, audacieux. On pourrait lui reprocher, alors, un manque de vision (mais cette critique tombe à l’eau car un deuxième tome vient compléter le premier).

Je pourrais continuer à l’infini les exemples : sur l’argent, son apparition et son rôle, c’est très limité (surtout quand on sort de la lecture d’un livre de spécialiste sur le sujet). Voire franchement manipulateur. Sur le capitalisme et l’économie, même modèle : raccourcis, et manque sérieux de rigueur. Il n’est même pas fait mention du fait qu’en termes d’institutions, le capitalisme est tout de même adossé à quelque chose qui s’appelle la propriété privée, l’état de droit, et le respect des contrats. Même la logique fondamentale des échanges et des emprunts n’est pas exacte.

La lecture des mythes et grandes fictions collectives de Harari est stimulante, mais à nouveau trop superficielle : l’argent, la Nation et Dieu au même niveau ? Dans ce cas, tout se vaut, ce qui est une forme de nihilisme.

Tranhumanisme assumé

Sa philosophie de fond, au final, est lisible en fin d’ouvrage, elle me semble être transhumaniste. C’est un vrai sujet de réflexion. L’homme, en augmentant sa capacité à jouer avec les gènes, avec le nano, avec l’hybridation du vivant et de la technique, est-il à l’aube d’une nouvelle ère ? L’auteur semble penser que ce n’est plus une question. On peut ne pas être d’accord.

Pour finir, il faut rendre hommage à l’auteur : c’est facile à lire, riche d’enseignements (à prendre avec précaution, comme je l’ai dit), d’histoires passionnantes sur l’histoire de l’humanité. Au final le succès d’un tel livre est plutôt inquiétant : si des idées aussi nihilistes sur le fond, et peu rigoureuses sur la forme plaisent à autant de monde, cela en dit long sur l’état de l’humanité en ce début de millénaire. Restons optimistes : ce ne sont pas les idées ou la philosophie de fond qui ont fait le succès du livre, mais sa capacité – réelle – à stimuler, provoquer, susciter un débat et une réflexion.

-

La vérité sur la monnaie

Comme je travaille dans le champ de l’innovation, je n’ai pas pu éviter les fameuses blockchain et autre crypto-monnaies. Dans une des sessions de travail, je me suis rendu compte que, basiquement, je ne savais pas grand-chose sur la monnaie. J’en ai tous les jours dans ma poche, j’en utilise tous les jours, et je ne sais pas bien ce que c’est !

La vérité sur la monnaie, de Pascal Salin

J’ai donc ressorti de ma bibliothèque un livre sur le sujet, que j’avais commencé il y a longtemps et que j’avais trouvé trop ardu, avec une motivation renouvelée. Il s’agit de l’ouvrage « La vérité sur la monnaie », de Pascal Salin. Pascal Salin est un philosophe et économiste de l’école autrichienne d’économie, dans la lignée de Von Mises et Hayek. C’est une école de pensée dont je me sens très proche, car elle est libérale (dans tous les sens du terme), et propose des raisonnements toujours basés sur les connaissances, et la logique, et non pas sur l’idéologie. J’avais vraiment adoré son ouvrage majeur, « Libéralisme« , et je ne saurais assez vous en recommander la lecture. J’avais également eu l’honneur, lorsque je tenais mon blog politique, d’aller l’interviewer et échanger longuement avec lui.

« La vérité sur la monnaie » est un excellent livre sur le sujet.Pédagogie et fondamentaux

Passionnant, difficile parce que rapidement « technique ». Passionnant, parce que Pascal Salin propose de reconstruire ce qu’est la monnaie, à partir d’une expérience de pensée : Robinson sur son île, seul au début, puis commerçant avec d’autres îles. L’auteur commence par rappeler et définir des notions fondamentales, avant de faire apparaitre la monnaie. Par exemple, l’épargne : « tout choix fait en faveur d’un bien futur de préférence à un bien actuel est un choix d’épargne ». L’épargne n’est pas nécessairement un concept financier ou monétaire. L’épargne est inhérente à l’action humaine. A partir de là , on peut définir l’investissement. Et ainsi de suite. Peu à peu, on voit apparaitre les notions d’emprunt, d’échange, de droits de propriétés, et l’auteur nous guide pour comprendre les fonctions de la monnaie. Celle-ci est toujours une réserve de pouvoir d’achat.

Monopole = mauvaise monnaies

Ce qui ressort du livre, c’est une vaste description de la place de la monnaie dans les échanges, des fonctions des « banques ». Un des fils conducteurs est que les Etats, et les hommes de l’Etat, se sont donnés, presque partout un monopole sur l’émission de monnaie (les banques centrales étant les prêteurs en dernier ressort, ce sont elles qui « garantissent » la convertibilité des monnaies). Ce monopole conduit à des monnaies de mauvaises qualité, car la concurrence n’exerce plus son rôle de régulateur puissant. Cette situation conduit également à des situations où sous couvert de pseudo-régulation, les banques centrales et les hommes de l’Etat manipulent les monnaies, souvent pour camoufler des actions d’endettement. On ressort de la lecture avec une vision beaucoup plus nette de ce qu’est une monnaie, et les différentes institutions monétaires privées ou publiques. Et également avec une vision claire des actions à mener pour faire changer la donne et retrouver un système bancaire libre. De manière surprenante, c’est plus simple qu’il n’y parait : un Etat qui prendrait la décision unilatéralement de limiter les émissions de monnaies de sa banque centrale et d’ouvrir à nouveau le secteur à la concurrence pourrait créer un précédent. Rien n’est donc perdu, même si le manque de connaissances de nos politiques est, sur ce sujet, particulièrement inquiétant.

-

Science fiction

J’ ai toujours beaucoup aimé la science-fiction, dans les romans, comme au cinéma. C’est un genre d’histoire qui permet de décaler complètement le regard sur le monde, en proposant des univers imaginaires très riches, utopiques ou dystopiques (souvent dystopiques, d’ailleurs). Je garde des souvenirs forts des romans de Ray Bradbury, HG Wells, Isaac Asimov, Frederic Brown, Dan Simmons, ou autres Maurice Dantec.

2 auteurs de science-fiction à découvrir

Je partage avec vous deux nouveaux auteurs que j’ai dévoré depuis cet été :

- Iain M. Banks, auteur d’une somme de livres regroupés en un « cycle de la culture ». Je viens de terminer les deux premiers, qui sont vraiment de bons romans, dans un univers étonnant, mêlant une technologie très avancée, et des cultures très différentes. Les descriptions des IA que l’on peut y trouver sont vraiment très intéressante, parce que l’accent est mis sur l’interaction entre les humains et les sortes de robots. Il y a aussi des Mentals, qui sont des sortes de super intelligence artificielles, presque des Dieux, qui pilotent en partie le destin de l’humanité.

- Philippe K. Dick, qui est un auteur ultra-connu, mais que je découvre avec un plaisir immense. Après deux recueils de nouvelles, « Question de méthode », et « Paychek », je me délecte avec « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? ». C’est le livre qui a servi d’inspiration pour « Blade Runner ». Philippe K. Dick a un style vraiment extraordinaire, plein d’humour, de noirceur aussi, et ses personnages sont vraiment forts, très humains, vivants, avec des émotions contradictoires et simples à la fois. Un grand auteur (plus puissant d’ailleurs que Iain M Banks, à mes yeux)

Bref, la science-fiction continue à être un style passionnant pour moi. Les imaginaires technologiques ont déjà été travaillés par une multitude d’auteurs, et à ce titre constitue une matière culturelle très vive, présente, et qui pose une foule de questions passionnantes. A lire sans modération !

-

En terrain miné

Sincèrement, le dialogue épistolaire entre Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay est décevant, et porte bien son titre « En terrain miné ». Ils n’ont pas réussi à éviter les mines. Il est vrai que je suis un lecteur et un auditeur fidèle de Finkielkraut, car je me sens proche de sa pensée, et qu’il m’a souvent permis de mettre des mots plus justes sur la mienne. J’ai donc commencé cette lecture avec un regard biaisé. Malheureusement, ce regard n’a pas été tellement bousculé par les échanges de ces deux intellectuels. Elisabeth de Fontenay, pour le dire vite et plus directement que Finkielkraut ne peut le dire, est une intellectuelle idéologue, ou en tout cas dans une forme d’éthique de conviction. Ses attaques ad hominem, pourtant contradictoire avec son amitié affichée, suffisent presque à me faire tomber le livre des mains. On n’est pas obligé de partager les vues, réflexions et opinions de ses contradicteurs, mais cela ne fait pas une raison pour essayer de les discréditer moralement. Finkielkraut, patient, explique, dit et redit. A perte, à mon sens.

Il y a quelques bons passages, de l’un et de l’autre, mais le dialogue n’a pas vraiment pris. Je recommande donc de plutôt se jeter sur les excellents « L’identité malheureuse », « A la première personne », et « Un coeur intelligent », qui sont infiniment plus riches et profonds. -

Le Livre

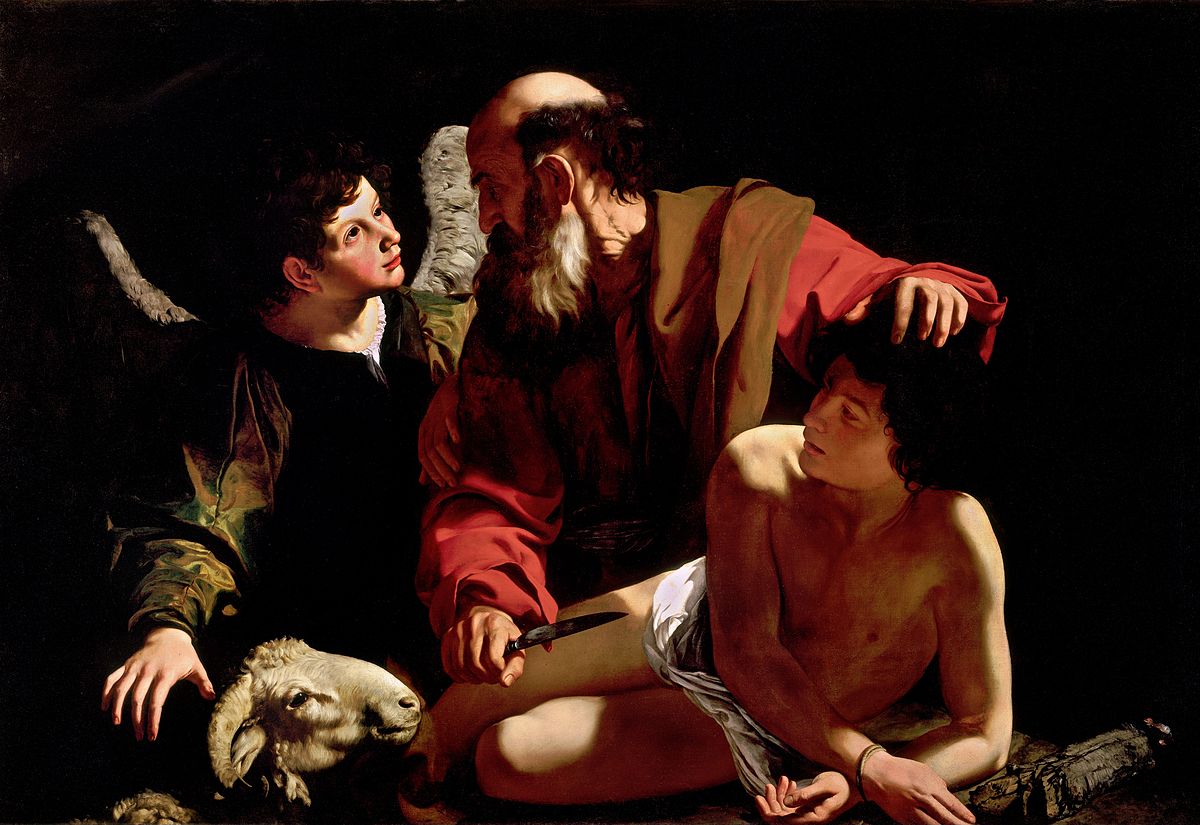

Il y a quelques mois (avant l’été), je me suis dit que, tout de même, à mon âge, il était temps de m’approprier ma culture. Je connaissais, par mon éducation, par la lecture, des morceaux de la culture judéo-chrétienne. Qui ne connait pas Jésus ? Qui n’a jamais entendu parler de Moïse ?

La bible pour les nuls

En relisant avec mes filles la Bible en bande dessinée, je me suis fixé l’objectif de m’instruire un peu, et de lire la Bible.

J’ai commencé cet été par « La Bible pour les Nuls ». Remarquable ouvrage d’Eric Denimal. Eclairage autant historique, que théologique. Je l’ai dévoré en deux semaines.

Et puis, depuis le mois d’août, je lis la bible sur la remarquable application Holy Bible. On y choisit sa traduction, et on peut se promener comme on le souhaite dans cet ouvrage géant. J’ai suivi l’ordre de lecture conseillé par Denimal : d’abord les Evangiles (Marc, puis Luc), un passage par l’Ecclésiaste, et maintenant l’Ancien Testament. Je termine le Pentateuque (les 5 premiers livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome). Je me suis régalé avec les Evangiles, et avec la Genèse et l’Exode. Lévitique, Nombres et Deutéronome sont des livres très pénibles, poussiereux, redondants, et remplis de descriptifs détaillés de la manière dont on doit conduire les sacrifices, et sur les règles de la communauté. Il y a probablement là -dedans des choses passionnantes pour un talmudiste ; pour le modeste curieux que je suis, j’avoue avoir survolé ces trois derniers livres, car c’est vraiment ennuyeux. Je continue ma lecture, et je recommande cette découverte à tous ceux qui n’osent pas rentrer là -dedans.Appropriation culturelle

C’est simple à lire, souvent les histoires, mythiques, sont terribles et structurantes. Il y a là une grande matière à interprétation, réflexion, étude. Je continue ce chemin, régulièrement, tranquillement. Je suis très heureux de m’approprier les histoires d’Abraham, d’Isaac, de Moïse. Pourquoi passer du temps à lire tout cela, me direz-vous, surtout pour un athée ? Je vous répondrais : quel est le rapport ? A travers l’histoire d’un peuple, ce sont des histoires humaines, universelles, qui nous sont racontées, et qui nous ont été transmises à travers les siècles. Cela mérite de s’y arrêter un peu, non ?