La FING — Fondation Internet Nouvelle Génération — est une association qui coordonne des réflexions prospectives multi-partenaires. Appréhender à plusieurs des pistes d’innovations liées au numérique au sens large. Dans une certaine mesure, l’ensemble de la révolution numérique (hardware, sofware, usages, web, etc…) réalise ce que Gilbert Simondon déplorait dans son ouvrage majeur « Du mode d’existence des objets techniques » : intégrer la technologie dans la culture, au lieu de la maintenir en dehors.

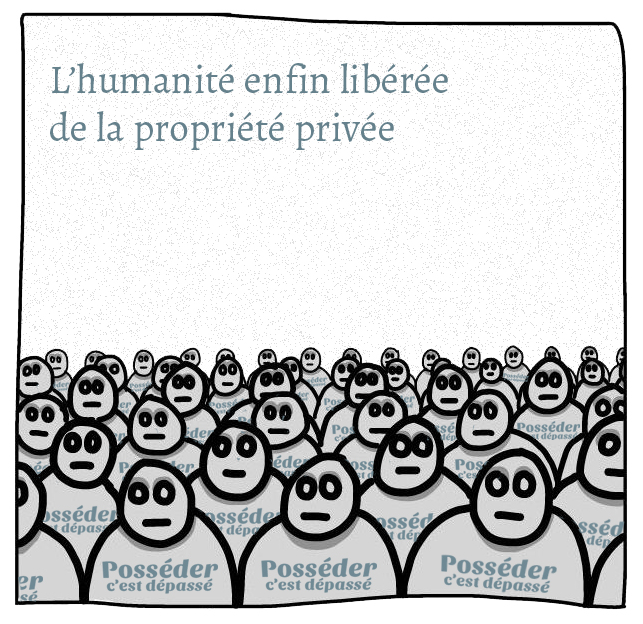

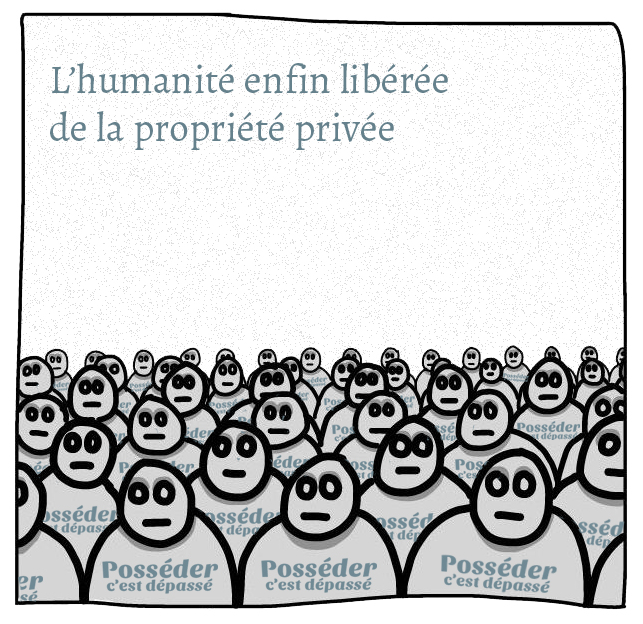

Posséder, c’est dépassé ?

Dans les sujets proposés et travaillés par la FING dans leur excellent et stimulant cahier de Questions numériques, on peut trouver un scénario de rupture, « Posséder c’est dépassé« . C’est une sorte de vaste fourre-tout, mélangeant les idées de crises économiques, de raréfaction des ressources, de collaboration multi-échelles (du très local au global). Il se raccroche à beaucoup de choses que l’on peut lire, à droite, à gauche, sur le partage au sens large, sur la décroissance. Bien sûr, une réflexion est nécessaire sur tous ces sujets. Je ne prétends pas l’avoir menée, ni avoir les connaissances pour le faire. Mais j’aimerais apporter ma pierre à l’édifice, et apporter des arguments dans un sens un peu à rebrousse-poil.

Le scénario présente l’avantage d’extrémiser un peu des tendances visibles un peu partout sur le web, comme dans la société en général. Il est stimulant ; mais il me parait limité à la fois dans sa forme — il aurait gagné à être présenté comme une controverse ne serait-ce que pour voir apparaitre les jeux d’acteurs (la FING travaille en ce moment sur des controverses et c’est très bien) — mais surtout sur le fond.

Ces quelques réflexions ne visent pas à critiquer le scénario, mais à y apporter une contribution. Je ne suis pas partie prenante de cette expédition, mais comme la thématique recoupe des réflexions qui sont également présentes dans le cadre de mon travail, j’avais envie de creuser un peu.

Economie ou morale ?

D’une part, ces « tendances » me semblent être autant des signes d’un mal-être civilisationnel que des mouvements de fond de la structure économique et politique. Ils sont des signaux plus « moraux » qu’économiques. Pour le dire autrement, il y a plus de culpabilité dans la mise en avant permanente du partage, que d’une prise de conscience d’une nécessité — réelle ou non — de changer de modèle économique ou de société. Nous partageons déjà beaucoup, dans nos sociétés : plus de la moitié des richesses produites sont récoltées par l’Etat pour son fonctionnement, mais aussi pour les redistribuer et garantir un certain nombre de fonctions publiques, régaliennes ou non. De plus, les pays dits « développés » donnent chaque année des sommes considérables au pays « pauvres » (souvent sans aucun effet). Doit-on donner plus, ou mieux ?

Et j’y lis également, dans ces tendances, une forme égoïste de prise de conscience à retardement : « nous avons fonctionné sur ce mode pendant longtemps, nous avons construit notre richesse grâce à cela, et maintenant, vous — pays émergents ou pauvres – développez-vous en faisant autrement qu’avec cette stupide notion de propriété ». Cette attitude, éclairée par ce qui suit, prend un autre sens, et d’égoïste devient carrément cynique.

Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain !

D’autre part, la manière dont est formulée le scénario « posséder c’est dépasser » participe d’une confusion relativement répandue (entretenue ?) sur la notion de « propriété ». La propriété n’est pas l’équivalent de la quantité de biens que je possède. L’acte de posséder n’est pas uniquement synonyme de « collection ».

En philosophie politique, la « propriété » n’est pas l’acte de posséder, mais un droit reconnu à chaque individu faisant partie de la société. C’est un des fondements (LE fondement ?) des sociétés de droit, des sociétés ouvertes. Dans cette logique, la propriété commence avec la propriété de soi, du fruit de son travail. Chez les penseurs libéraux, la propriété fait partie d’un triptyque « liberté-propriété-responsabilité ». La suppression de l’un des termes supprime les autres également. Pas de liberté sans propriété. Pas de responsabilité sans propriété. D’ailleurs, la notion d’individu, de personne est apparue au moment de la fondation du droit romain avec la notion de « propriété individuelle ».

« Tout homme possède une propriété sur sa propre personne. À cela personne n’a aucun Droit que lui-même. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains, nous pouvons dire qu’ils lui appartiennent en propre. Tout ce qu’il tire de l’état où la nature l’avait mis, il y a mêlé son travail et ajouté quelque chose qui lui est propre, ce qui en fait par là même sa propriété. Comme elle a été tirée de la situation commune où la nature l’avait placé, elle a du fait de ce travail quelque chose qui exclut le Droit des autres hommes. En effet, ce travail étant la propriété indiscutable de celui qui l’a exécuté, nul autre que lui ne peut avoir de Droit sur ce qui lui est associé. » John Locke

Vouloir supprimer la propriété, c’est donc vouloir supprimer — plus ou moins fortement – le droit, pour chaque individu, pauvre ou riche, d’être son propre maître, et de construire sa vie comme il l’entend, avec ce qu’il a légitimement acquis par son travail, par ses actions. Les conséquences négatives du scénario « posséder c’est dépasser » sont donc beaucoup plus sombres qu’il n’est indiqué : il n’est pas simplement triste, c’est surtout un scénario qui mène très facilement à la négation de l’individu et de ses droits, et donc à une sorte d’effrayant collectivisme écologico-collaborativo-numérique. De ce fait, il fait l’impasse sur ce qui reste à penser : comment intégrer la prise en compte de la raréfaction des ressources dans un système économique et politique sans nuire à la liberté individuelle, et à la création de richesses ? Comment éviter le rationnement mondial par tête de pipe (qui reviendrait à partager le gâteau sans se demander comment le produire) ? Comment imaginer que le « partage » supprime la possession, alors qu’il ne fait que reporter la propriété de l’objet vers l’usage ? Faut-il redéfinir la solidarité, en incluant ces évolutions ?

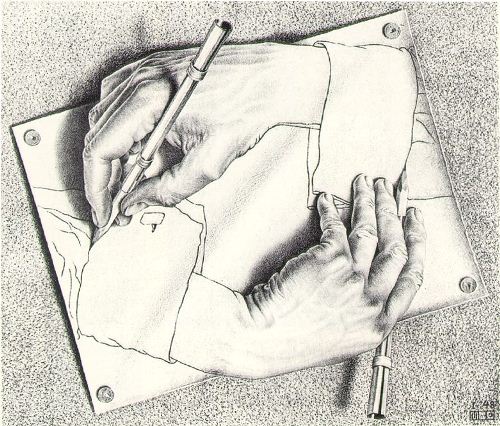

Pour finir, nous autres humains nous nous approprions les choses pour les connaitre, et les utiliser. Faut-il considérer que cela aussi est dépassé ? Devra-t-on dans ce scénario oublier, en plus de nos droits les plus élémentaires, notre capacité à connaitre, comprendre, aimer ?

Comme cette confusion ne saurait être le fait d’un manque d’attention, elle ne peut qu’être le fait d’une prise de position : très bien, c’est le principe même d’un scénario prospectif ! Proposer un scénario extrémisé pour secouer le cocotier. Mais il faut dans ce cas mettre de vrais contre-arguments pour creuser les implications du sujet dans toutes ses ramifications. Dans ce cas précis, je crois que les conséquences négatives sont très sous-estimées.

A nouveau, je n’ai rien contre la FING et l’excellent travail qu’elle réalise. Je crois que ce biais dans le scénario est un biais de notre époque, car je retrouve cette idéologie dans mes échanges avec mes collègues, en société.

Crise identitaire

L’Occident est-il à ce point en difficulté qu’il en vient presque à oublier l’un de ses piliers fondateurs, la notion de personne juridique, d’individu ? Oui : il faut partager. Mais nous le faisons déjà énormément ! Oui, il faut penser la transition vers un monde de rareté des ressources. Mais ne bradons pas nos valeurs au passage : vouloir penser tout cela en oubliant la notion d’individu, de droit individuel, serait à mon sens une impasse.

Il faut avoir le courage de maintenir les tensions intellectuelles. La notion d’individu est en tension avec la notion de collectif, de société. Mais c’est toute la force et la magie émancipatrice de ce concept : une société libre n’est possible qu’au prix de cette tension maintenue et sans cesse repensée.