J’ai le souvenir d’avoir publié un message sur ce blog, il y a trois ans, avec le tag « moblog » (pour mobile blogging). C’était une galère, sur un BlackBerry, sans photos.

Quelques années seulement après, l’évolution est énorme : sur un iPhone 4, j’ai pu faire les fiches des personnages de mon roman, uploader des photos vers Zenfolio depuis le jardin en Bretagne, mitrailler et partager mes photos en ligne avec Instagram. Oui, ce ne sont pas des paroles de marketeux : l’ère du mobile est bien là !

Blog

-

La révolution mobile

-

Les deux types de community managers

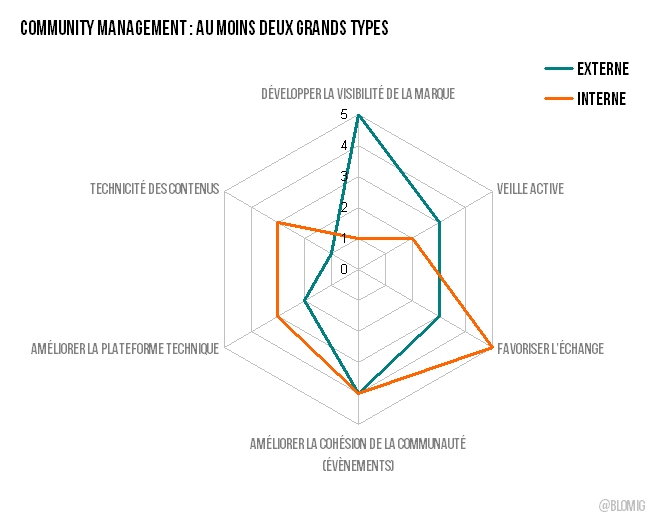

Tous les animateurs de communautés (community Manager, en bon français) ont des points communs, bien sûr. Ils animent des communautés (sans déconner ?). Leur fonction est de faire du lien entre les membres, de connecter, d’amener aux gens ce qu’ils aiment. C’est un rôle transverse par excellence, qui demande un vrai sens du dialogue, et un vrai goût pour la transparence. J’avais dit ailleurs que, finalement, ce qui définit les missions et les caractéristiques d’un community manager, c’est sa communauté : à chaque communauté, son community manager. Mais je voudrais souligner une distinction entre deux types de community manager : ceux qui assurent la présence d’une marque ou d’une société sur les réseaux sociaux (à l’extérieur de la boite dont ils font partie), et ceux qui animent des sites sur l’intranet de leur entreprise (à l’intérieur de la boite dont ils font partie). En effet, ce sont des rôles à mon sens relativement différents, et comme la quasi-totalité des articles que je peux lire dans la presse sur les community managers ne parlent que du premier type, il est important de préciser les choses. Listons quelques différences de bases ; n’hésitez pas à enrichir en commentaires ! Je fais partie du deuxième type, et ne connais donc qu’approximativement les fonctions des premiers. J’avais commencé à écrire un roman, mais il n’est pas nécessaire ! J’ai repris le découpage que l’on trouve sur la page Wikipedia sur le Community management (qui ne parle que d’une des deux types…) : cela m’a permis de faire la jolie figure qui illustre l’article (très perfectible). On y voit tout de suite les traits marquants :

- les community managers à l’extérieur sont en charge du développement de la marque sur les réseaux sociaux. C’est là leur principale mission, avec le fait de ramener à l’interne la voix du client. Les community managers en interne sont quant à eux missionnés pour assurer et garantir les échanges au sein de leur communauté, entre les membres. Les premiers assurent le lien entre la marque et les internautes avant tout, les seconds entre les collaborateurs avant tout.

- La technicité du contenu diffère ; les community managers en interne sont plus proches des métiers, et plus proches de contenus techniques, que ceux qui sont en contact avec les internautes

- Les community managers on-line ont probablement plus de crises à gérer, leur constante de temps est probablement rapide. La logique de buzz, de viralité, n’est pas encore la règle dans les entreprises (cela pourrait arriver avec le développement des réseaux sociaux).

Voyez-vous d’autres différences / ressemblances ?

-

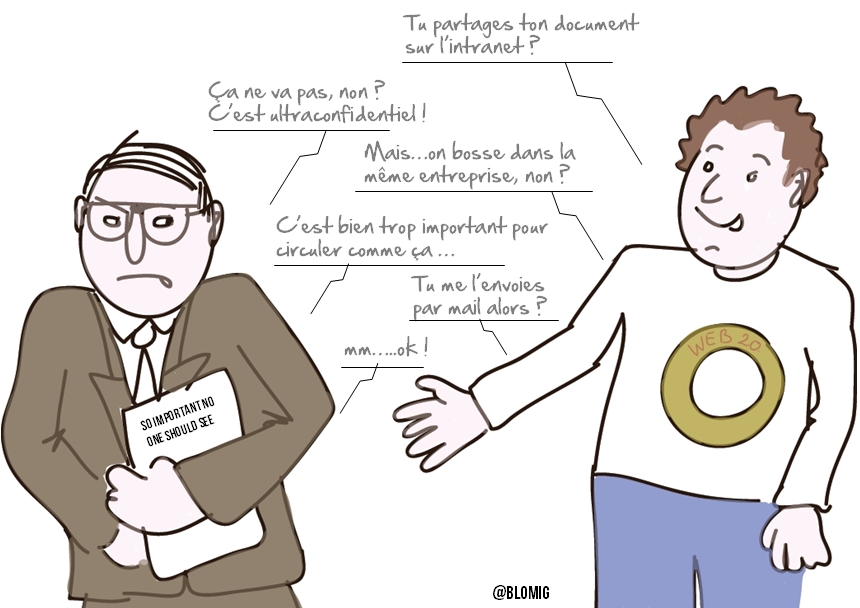

Confidentialité : cache-sexe des peureux !

Pour profiter pleinement de la puissance des outils collaboratifs sur l’intranet d’une entreprise, il faut partager ses travaux. Documents, liens, connaissances, contacts : tout ce qui peut être utile pour le boulot doit être partagé, et accessible facilement. En faisant la promotion de ce fonctionnement ouvert, qui tranche avec la culture du « secret » qui règne encore dans le monde industriel, le « problème » de la confidentialité est souvent mis sur la table. Partager tout cela serait un problème, car les infos circulant mieux, il y aurait un risque accru de fuites d’informations sensibles à l’extérieur de l’entreprise. Sincèrement, je peux comprendre une telle peur. Mais ce sont les mêmes arguments que ceux utilisés, à l’époque, pour s’opposer à l’arrivée du mail. Si quelqu’un sort une information confidentielle de son entreprise, c’est une faute professionnelle, et ce n’est pas à mettre sur le dos du travail collaboratif, ou de la transparence interne. La vision défendue par ces peureux Les entreprises doivent être ouvertes, et réactives pour innover. En interne, comme en externe.est celle d’une entreprise recroquevillée, fermée au monde extérieur, conservant soigneusement ses petits secrets. Rien n’est plus à côté de la plaque : l’entreprise en 2010 est ouverte sur le monde, sur les universités, sur les partenaires et fournisseurs, et elle vit de ces multiples échanges avec l’extérieur. Les entreprises doivent être ouvertes, réactives. Ce qui n’est pas possible dans un modèle de forteresse barricadée. On ne peut pas vouloir prendre à l’extérieur, sans rien montrer. Il n’est pas possible non plus de bien travailler entre secteurs d’une même entreprise, si on cache les informations de part et d’autre. L’innovation passe par l’ouverture, en interne comme en externe.

-

Leçon n°4 : parler à la bonne personne

Et voilà, j’étais prêt : j’avais décidé de changer de métier. J’avais les arguments, je savais ce que je voulais, j’avais refait mon CV, j’avais même testé cela avec un entretien dans une autre boite. J’étais prêt à passer le cap, à me mettre debout et à dire : « je veux changer de métier ». Prêt à prendre la parole.

Prendre la parole c’est bien…

J’avais donc préparé une présentation (en gros, « Usage & outils pour améliorer la circulation de l’information »). Et je me suis lancé : un matin, je suis allé présenter cela à mon chef d’équipe. Le net, Google, les flux RSS, la communication décentralisée, etc. L’entreprise 2.0, en bref. Le pauvre ! Il ne savait pas vraiment quoi en faire : il s’occupait d’une équipe d’ingénieur de recherche et de techniciens dans le domaine des essais et des moteurs, et un de ses collaborateurs vient le voir pour lui dire 1) je m’emmerde dans mon boulot actuel et 2) je suis motivé pour changer de boulot, j’y travaille et tu peux donc considérer que tu viens de perdre une ressource. Il m’a donc proposé de présenter la même chose à mon N+2 et N+3. Rebelote : « c’est le boulot de la communication interne, ou de l’informatique. Toi, tu es ingénieur de recherche. Chacun son boulot ». Comment ne pas les comprendre ?

…avec les bonnes personnes, c’est mieux !

La communication, c’est échanger « la bonne info, avec la bonne personne, au bon moment. » Clairement, j’avais réussi à trouver le courage de m’exposer, et d’exposer mon envie de changer de job, mais j’avais adressé ce message aux mauvaises personnes. Non pas que ces personnes n’étaient pas aptes à comprendre l’intérêt de ce que je disais, ou à me supporter dans cette démarche, simplement par rapport à leurs fonctions dans l’entreprise, je ne parlais pas aux bonnes personnes. Que pouvaient-ils faire, si ce n’est me rediriger vers les RH ?

La communication, c’est échanger la bonne info, avec la bonne personne, au bon moment.

Je n’ai pas lâché l’affaire, et j’ai profité d’une entrevue avec mon directeur (N+3) sur un tout autre sujet, pour lui glisser les idées clefs de ma présentation, et lui dire avec conviction mon envie de faire bouger les choses. En apparence, cela n’a rien donné non plus (nous verrons par la suite que si). Et j’ai donc profité d’un déjeuner organisé par mon N+4 (le patron de la Recherche) avec des « jeunes » de sa direction pour retenter ma chance : à la fin du repas, il nous a dit « vous connaissez mon mail, si vous avez des propositions ou des suggestions… ». Il ne m’en fallait pas plus : le lendemain, je lui ai envoyé un long mail pour redire à peu près les mêmes choses. Et ça a marché : il m’a redirigé vers les responsables de la communication interne, à qui j’ai fait une présentation qui déchirait pas mal (j’avais entre temps visionné une super vidéo de Garr Reynolds chez Google, qui explique comment bien présenter avec un fil conducteur et beaucoup d’images). Quelques temps après, je me suis donc retrouvé (avec l’appui du N+3, vous suivez ?) dans un groupe de travail transverse, dont l’objectif était de proposer des solutions pour « optimiser les flux d’infos ». Et je vous raconterai cela prochainement.

Leçon n°4

Ce que je referais pareil : oser prendre la parole a certainement été ce que j’ai fait de mieux dans cette histoire. Peu importe que je ne l’ai pas fait directement aux bonnes personnes : j’ai mis ma peur de côté, et pour la première depuis plusieurs années, j’étais enfin en phase avec ce que j’étais, en train de parler de ce qui me motivait vraiment. C’est le seul moyen d’être bon, non : travailler sur des choses qui nous passionnent. Ce que je ferais différemment : il faut prendre la parole, c’est une chose, mais il faut le faire en s’adressant aux bonnes personnes. Si c’était à refaire, je me poserais quelques minutes pour réfléchir à la teneur de mon message, et pour savoir à qui ce message (et ses promesses) est le plus susceptible d’apporter quelque chose. A mon chef d’équipe, il ne faisait que retirer des forces. A mes directeurs, par contre, il donnait une opportunité de rapidement mettre en place des choses plus modernes (et ils en avaient besoin, ça je ne le savais pas à l’époque), et de mettre en avant leur direction. C’était eux les bonnes personnes. Et j’étais, du coup, la bonne personne pour eux.

Pensez deux fois avant de parler, et vous parlerez deux fois mieux. [Plutarque]

>