Comme tout le monde en France, je me suis interrogé sur la signification du mouvement des gilets jaunes. Je m’efforce d’écrire ce billet pour me forcer à résumer ce que j’en pense. Je ne prétends pas apporter un regard nouveau ou original sur le sujet.

En préambule : je précise que je ne parle que des Gilets Jaunes. Pas des insupportables racailles de banlieues qui viennent systématiquement utiliser les rassemblements pour piller et agresser la population. Ni des Black-blocks, que je mets dans le même panier. La place de tous ces haineux est en prison.

Qui sont ces Gilets jaunes ?

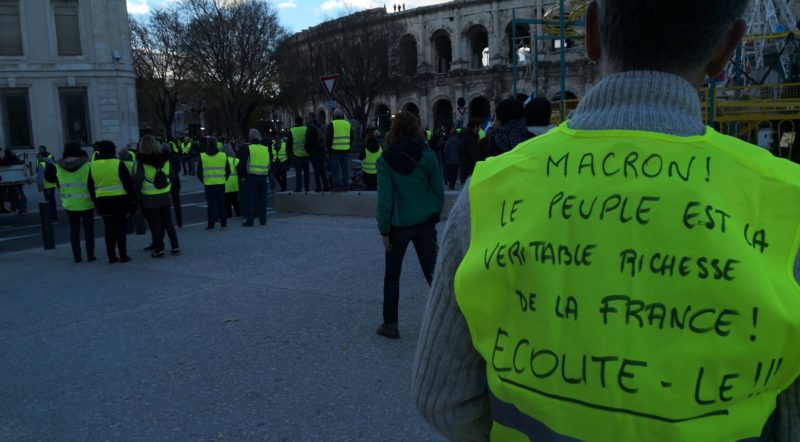

Cela étant posé, il est vrai que le mouvement est difficile en partie à saisir : protéiforme, multi-revendications, très suivis donc en train de subir des tentatives de récupérations de tous les côtés de l’échiquier politique. C’est intéressant, car le soutien de nombreuses personnalités politiques et intellectuelles au mouvement permet de se rendre compte de certaines caractéristiques intrinsèques. Ce mouvement a démarré par une exaspération liée à la hausse des taxes sur le carburant. C’est un mouvement populaire, spontané. Le Manifeste des gilets jaunes pour la France, qui circule sur Facebook me semble en saisir assez bien l’essence (« Marre du mépris »): rejet des élites (politiques et médiatiques), affirmation d’un peuple et de son identité, des terroirs, rejet de l’immigration massive et subie, rejet de la finance mondialisée. J’y retrouve assez bien le peuple que l’on ne voit pas dans les éternelles discussion entre « centre ville » et « banlieues ». Le peuple des moyennes et petites villes, le peuple de la campagne. Le peuple qui parle de quelque part, ancré.

Bien sûr, il y a de multiples modèles mentaux, et perspectives, pour analyser et comprendre ce qui se joue. Bien sûr, chacune est en partie réductrice. Mais, voilà , j’ai à vous proposer une analyse toute bête qui simplifie la question. A vous de me dire en commentaires si elle est simpliste ou non, et sur quels points…

La colère est légitime

Ma théorie est simple : la colère qui s’exprime dans le mouvement des gilets jaunes est une colère légitime, et qui parle du réel. Elle est en opposition avec des « élites » qui, avec tout un enrobage rhétorique, sont dans une forme d’idéologie permanente, d’utopie. Les gilets jaunes expriment une colère qui n’est pas neuve : elle couve depuis des dizaines d’années. Et j’ai la faiblesse de croire que deux éléments de la réalité rattrapent simplement le monde politique, via la colère des gilets jaunes, et le bon sens populaire. Je soutiens sans réserve les gilets jaunes, au titre de ces deux éléments, qui sont deux sujets connus de tous, mais qu’il est de bon ton de ne pas trop évoquer en société : c’est grossier de dire la vérité. Je vais donc l’écrire de manière très basique, très simple. Tout cela est connu, il y a des tonnes de livres et d’articles qui décrivent ce réel depuis longtemps. Ensuite, il y a ceux qui veulent voir, et ceux qui ne veulent pas voir.

Identité vs multiculturalisme

Le peuple a compris que le multiculturalisme est une impasse. On ne peut pas construire de force une culture abstraite, qui nie l’histoire, les traditions, les coutumes, des peuples. Se cristallisant par moment – et pour cause ! – sur l’islam politique, ce débat est plus vaste, et concerne simplement notre identité française. Nous sommes un pays occidental, judéo-greco-romano-chrétien. Nous sommes libéraux et universalistes. Dans notre pays, on est tolérants, libres de croire ou de ne pas croire, et les citoyens sont égaux devant la Loi. C’est simple, mais ça nous a pris plus de 2500 ans pour en arriver là . Ceux qui n’aiment pas ce qu’est la France sont libres d’aller vivre ailleurs. Il est temps de lire Levi-strauss, Braudel et Huntington.

Liberté vs constructivisme

Le peuple sait bien que l’Etat occupe une place beaucoup trop importante, délirante, dans la vie des citoyens. Réglementations étouffantes, fiscalité confiscatoire et incohérente, dépenses publiques mal évaluées, endettement honteux, nombres de fonctionnaires délirant. Cela nuit à la liberté d’action, au niveau de vie du pays, cela créé du chômage, cela empêche la prospérité. La société ouverte et libre, c’est une société de coopération généralisée, via la division du travail et le partage du savoir. Il est grand temps que les idéologues/parasites qui veulent imposer un ordre social aux autres, d’en haut, disparaissent du jeu politique. Il est grand temps de comprendre que Von Mises et Hayek sont des penseurs mille fois plus justes que Marx.

Fin du coup de gueule.

Le peuple n’est insaisissable que l’on si l’on ne veut plus le regarder en face, ainsi que la réalité dans laquelle il est plongé. J’espère sincèrement pour Macron, et son gouvernement, que son allocution de ce soir sera pertinente, et parlera de ces deux éléments de la réalité, frontalement, sans faire du bla-bla de politicien. Je n’en suis pas sûr du tout.