Dans des discussions récentes, dans une interview récente de Philippe Nemo, et d’une manière générale dans la pensée libérale, cette question se pose. L’Etat peut-il nous voler ? Certains impôts et taxes, par leur caractère confiscatoire ou spoliateur, peuvent-ils s’apparenter à du vol ?

Bien poser la question…

Comme toujours, avant de répondre, il convient de se demander si la question est bien posée, ou si c’est la bonne question. Première chose, « l’Etat » ne fait rien, ne pense rien, ne veut rien. Seules les personnes pensent. Donc, la première clarification à faire, c’est de penser que la manière dont « l’Etat » se comporte vis-à-vis des citoyens est la somme d’une (énorme) quantité d’actions individuelles passées, et présentes. Des députés qui écrivent et votent des lois et réglementations (il y a plus ou moins longtemps), des fonctionnaires ou des agents de l’Etat qui agissent en fonction de ces lois et des politiques actuelles, etc.

La deuxième clarification importante concerne la notion de « vol ». J’avais en tête cette pensée toute simple (simpliste?). Il n’y a que deux manières de transférer un bien d’une personne à une autre : librement, ou sous la contrainte. Je faisais donc le raccourci suivant : les taxes et les impôts me sont pris de manière forcée, donc c’est du vol. Mais c’est bien sûr plus complexe comme nous allons le voir, ce qui ne change pas nécessairement ce point de vue radical. Revenons aux définitions.

Vol :

Action de s’emparer frauduleusement de ce qui appartient matériellement à autrui.

Fraude :

1. Action de tromper, d’abuser autrui en contrevenant aux règlements, d’employer la ruse pour le mystifier.

2. (Droit civil) Acte accompli en vue de porter atteinte délibérément aux droits et intérêts d’autrui.

3. (Droit pénal) Tromperie, acte de mauvaise foi par lequel on lèse quelqu’un en se soustrayant aux règlements.

Voilà qui apporte un élément complémentaire à la discussion. Le vol consiste à s’emparer de quelque chose de manière frauduleuse, ce qui signifie en contrevenant aux règles, ou (point 2) en portant atteinte aux droits d’autrui. La notion de vol implique donc deux notions très importantes : les règles (règlements, lois tacites ou explicites) et les droits.

Une loi peut-elle être injuste ?

Première remarque : pris sous l’angle du non-respect des règles, la question devient tautologique. Puisque ce sont les hommes de l’Etat qui édictent et font appliquer les règlements, ils peuvent donc en édicter certains qui sans jamais se retrouver « en fraude » peuvent néanmoins être compris et perçus comme « du vol » (au sens de « nuire aux droits » des citoyens, notamment le droit de propriété). Cela amène sur une autre question : « une loi ou une règle peut-elle être injuste ? ». La réponse est oui bien sûr. Le droit naturel des humains peut être piétinés par le droit positif voté d’autres humains. Que l’on songe aux lois d’exclusion des juifs sous Hitler… Une loi, oui, peut-être injuste. Donc le fait de « frauder » n’est pas en soi suffisant pour définir le « vol ». Le fait des léser des droits est fondamental dans cette histoire.

Deuxième remarque : il me semble que l’on se retrouve donc, directement, dans la discussion, centrale dans l’œuvre d’Hayek (Droit, législation et liberté) sur la distinction entre loi et réglementation (à vous d’aller lire cet article). Pour faire simple et rapide : dans une société de liberté (mais la nôtre l’est-elle toujours?), les règles justes sont des règles de juste conduite abstraites, montrant aux citoyens les barrières à ne pas franchir pour ne pas « heurter » les droits des autres, d’une manière réciproque. Les règlementations qui visent un état de choses particulières (égalité de fait entre les citoyens, attribution de privilèges (ou de pénalités) à telle ou telle catégorie de citoyens, ou d’acteurs économiques) sont presque toujours injustes. Elles reposent sur une prémisse fausse : penser qu’une autorité centrale peut organiser le détail de la société, de l’état des choses, et qu’il est possible à une intelligence humaine d’embrasser les conséquences -inconnues- d’une multitude d’actions individuelles. Cette négation de l’ordre spontané (associé à la liberté de la société) est un non-sens philosophique, politique et moral. Le seul impôt moralement juste est l’impôt proportionnel (conforme à la Constitution) ; tout impôt progressif (visant à « rééquilibrer » un ordre qui serait injuste) est, à mon sens, injuste, et bâti sur un conception erronée de ce qu’est une société libre. Il est vrai que ses partisans ne cherchent pas, à mon sens, à bâtir une société de liberté et de prospérité, mais une société égalitaire, ce qui compte tenu de la nature humaine, est une forme de totalitarisme.

Reformulation

Donc, non l’Etat ne peut pas nous voler, car d’une part « l’Etat » ne fait rien (ce sont les humains qui agissent), et d’autres part toutes les actions injustes des hommes de l’Etat (spoliation, négation du droit de propriété, etc.) le sont toujours dans un cadre « légal », du moins réglementaire. Ils ne peuvent pas nous voler, puisqu’ils écrivent eux-mêmes la ligne qui distingue la fraude de la non-fraude.

Par contre, et c’était le sens mon avis naïf, oui, les hommes de l’Etat ont mis en place, et conduisent des actions injustes, qui bafouent les droits des citoyens. L’Etat ne peut pas nous voler, certes ; mais nous avons mis en place, depuis des décennies, par le biais de nos vote, par notre inaction et notre faiblesse, parfois de manière volontaire (pour certains), une société profondément injuste, où l’égalité devant la loi n’est plus respectée, où toute une partie des hommes de l’Etat et des sphères proches d’eux se gavent de ressources spoliées aux français vivants et aux français à venir. Soyons collectivement capables de voir cela, et faire dégonfler cet ensemble d’institutions devenues, malgré nous, l’ennemi des citoyens.

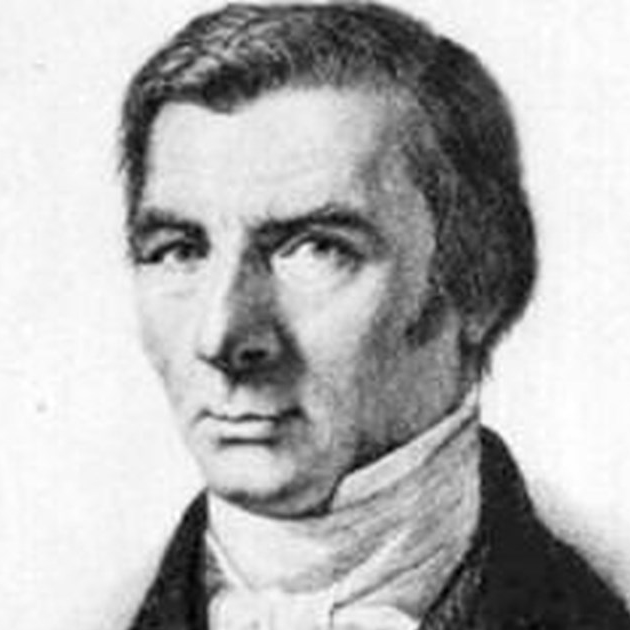

Relisons le grand Frédéric Bastiat, qui avait analysé tout cela (« L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. ») il y a déjà longtemps…

Frédéric Bastiat (1801 – 1850) économiste, homme politique et magistrat français.