Eloge de la concurrence

Dans un monde où la libéralisation des échanges est devenue une réalité, la réflexion sur le rôle de la concurrence s’est imposée comme une préoccupation majeure de notre époque. Ses avantages sont certes généralement reconnus, mais elle est également souvent critiquée. Devant les craintes que ferait naître une concurrence « excessive », on demande alors de la limiter, de la « réguler » (c’est-à -dire en fait de la réglementer). Certes, on peut comprendre certaines de ces craintes, car la concurrence n’est pas toujours facile à vivre et, tout au moins si on en est le bénéficiaire, on préférerait parfois pouvoir développer ses activités à l’abri de toute concurrence. Mais il faut bien évaluer la portée de ces appels à la modération de la compétition. En effet, la concurrence prévaut sur un marché dans la mesure où tous les producteurs sont libres de proposer leurs produits et où, par ailleurs, tous les consommateurs sont libres de les acheter (ou de les refuser). Accepter la concurrence, c’est donc accepter la liberté d’agir ; limiter la concurrence, c’est limiter la liberté. C’est la raison pour laquelle, je pense que, par principe, « la concurrence est toujours bonne » : elle consiste, pour chacun, à exercer sa liberté dans le respect de la liberté d’autrui.

Dans un article récent des « Echos » (22 avril 2008), Angus Sibley me reproche cette position, qu’il trouve excessive, et il va même jusqu’à dire que « la pagaille bancaire est une conséquence de la méchante philosophie des ultralibéraux » qui « prône la concurrence désentravée et féroce ». Il affirme que « les bonnes choses de ce monde deviennent nocives en excès », ce qui le conduit à faire un parallèle entre la concurrence et les hormones thyroïdes dans le corps humain. Mais comparaison n’est pas raison. Ce parallèle ne nous apprend rien sur ce qu’est la concurrence et sur son rôle. […]

Le respect de la liberté d’entrer sur un marché, pour un producteur comme pour un consommateur, est un principe absolu de nature morale. Le respect de la liberté d’entrer sur un marché, pour un producteur comme pour un consommateur, est un principe absolu de nature morale.Or un principe n’admet pas de compromis, il ne peut pas être plus ou moins valable. S’il est évident que la consommation de nourriture ou d’hormones thyroïdes ne doit pas être excessive, cela n’implique en rien qu’il faille imposer des limites à un principe tel que celui de la liberté d’agir. Encore faut-il bien comprendre de quoi l’on parle. Lorsqu’on dit que la liberté d’agir ne doit pas rencontrer de limites, cela signifie qu’on ne doit pas limiter par la contrainte l’exercice de cette liberté. Mais il est par ailleurs évident que ce dernier rencontre une limite naturelle : la liberté d’agir d’un individu ne doit pas porter atteinte à la liberté d’agir des autres.

Il est aujourd’hui à la mode de réclamer une « régulation » de la concurrence, à cause de ses excès supposés et de la responsabilité qu’on lui attribue, à tort, dans l’instabilité économique et financière. Or il serait tout d’abord plus correct de parler de « réglementation » que de « régulation », car c’est bien cela que l’on invoque en fait. Mais c’est oublier que la meilleure régulation est assurée, précisément, par la liberté et la concurrence, c’est-à -dire un système où les individus adaptent continuellement leurs décisions à celles des autres. Bien sûr, le résultat de ces processus d’interdépendance n’est jamais parfait, car les êtres humains ne sont pas parfaits et ils ne possèdent pas la connaissance absolue. C’est pourquoi il ne faut pas comparer les résultats du fonctionnement d’un système Il est absurde de vouloir confier à quelques personnes la tâche d’imposer aux autres de manière arbitraire des limites à l’exercice de leur libertéde libre concurrence à ceux, supposés, d’un système idéal qui ne peut pas exister, où l’instabilité n’existerait pas et où l’information serait éternellement parfaite.

Mais, de manière similaire, les « réglementeurs » – et non les « régulateurs » – auxquels on fait appel n’ont pas non plus la connaissance absolue. Il est même certain que les détenteurs du pouvoir de contrainte légale et réglementaire n’ont qu’une information infiniment petite par rapport à celle qui est continuellement créée par des millions d’individus. Comment peut-on manquer de logique au point de prétendre que des hommes libres risquent d’abuser de leur liberté et de supposer par ailleurs que ces autres hommes chargés de les contrôler ne risquent absolument pas d’abuser de leur propre liberté ? Pourtant, cette dernière ne comporte aucune limite naturelle, puisqu’elle est en fait une liberté sans principe, sans régulation, la liberté de contraindre autrui ! Il est donc absurde – mais aussi immoral – de vouloir confier à quelques personnes la tâche d’imposer aux autres de manière arbitraire des limites à l’exercice de leur liberté. Oui, cela est certain, il n’y a rien de mieux que la concurrence et la liberté d’agir.

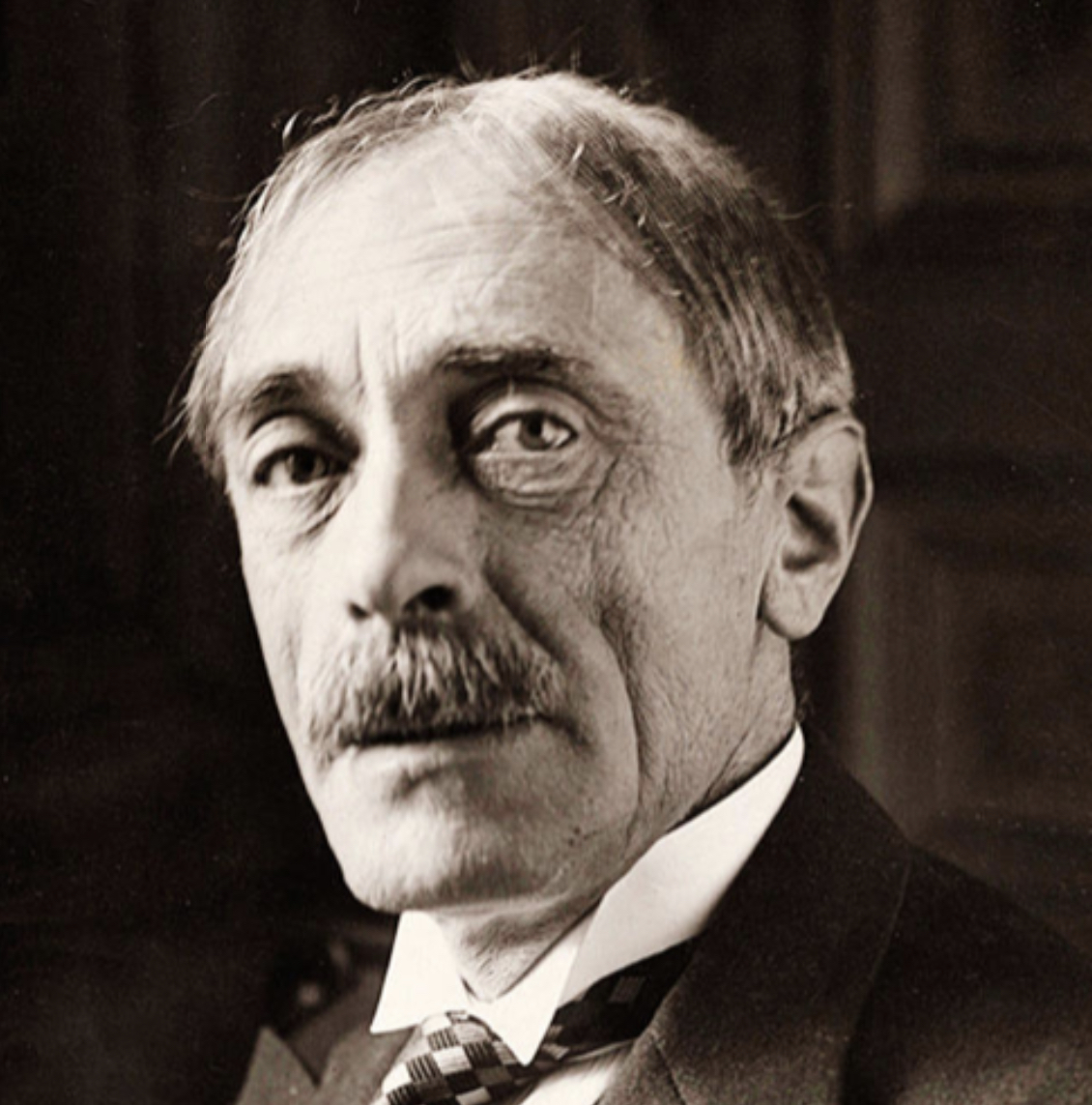

Pascal Salin, Eloge la concurrence, Les Echos (30/04/2008)