J’aime les entreprises. Certes, il est de bon ton de les affubler de tous les maux, notamment à cause d’une culture française très déformée par le marxisme et le communisme (la fameuse aliénation par le travail). Avant de parler de la fonction innovation, il est utile de rappeler deux ou trois choses à propos des entreprises.

Réhabiliter l’entreprise

Je ne vois pourtant dans les entreprises que des collectifs d’individus qui oeuvrent ensemble pour un objectif commun. Les déboires liés à une approche très financiarisée de la gestion des entreprises ne doivent pas cacher ce qui reste le coeur : de formidables aventures humaines. Quelle que soit la mission d’une entreprise, elle est toujours liée au fait de rendre service à d’autres, contre rétribution. Je trouve cela très noble. Tout est toujours échanges de services en économie. Frédéric Bastiat – que l’on devrait faire lire à tous les lycéens – l’a très bien analysé et décrit. D’autres, comme Mises (L’action humaine) ou Hayek, ont prolongé la réflexion. Comment l’entreprise remplit sa mission ? En exécutant un ensemble généralement complexe de tâches, que je résumerai sous le terme « activités ». Ces activités, depuis longtemps déjà , ont fait l’objet d’analyses, et sont structurées. C’est ce qu’on appelle « l’organisation ».

Le terreau de l’innovation

Deux facteurs au moins peuvent être mentionnés comme conditions de l’innovation. Le premier c’est bien sûr, et dans l’ordre d’apparition, une société d’économie libre. Respect des contrats, des droits individuels, dont la propriété, adossée à la liberté et à la responsabilité. Une société libre, c’est une société où chacun peut suivre son chemin à sa guise, dans le respect des règles communes. Le second, ce sont les progrès continus (et irréguliers) des connaissances. Les progrès techniques en font partie, bien sûr.

La liberté a une conséquence directe, et bénéfique, c’est la situation de concurrence. La concurrence rappelons-le toujours, n’est pas une situation donnée, un état figé, mais simplement une règle : la liberté pour chacun d’entrer sur un marché. Donc de concurrencer d’autres acteurs. La concurrence bénéficie toujours au consommateur final : plusieurs acteurs, en situation de concurrence, se disputent le droit de lui rendre le meilleur service.

[…] la concurrence ne signifie pas que n’importe qui puisse prospérer en copiant simplement ce que d’autres font. Cela signifie le droit reconnu à tous de servir les consommateurs d’une façon meilleure ou moins chère sans être entravé par des privilèges accordés à ceux dont les situations acquises seraient atteintes par l’innovation. [Ludwig Von Mises]

Concurrence : le moteur de l’innovation

Toute entreprise sera donc nécessairement confrontée à la concurrence, maintenant ou demain. Cela a une implication importante : aucune entreprise ne peut être pensée de manière statique. Le monde change, les savoirs progressent, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Les activités d’une entreprise donnée, disons l’entreprise 1, sont donc par nature à la fois durables, et changeantes. Comme dans toute activité humaine, penser le permanent et le changement en même temps reste un véritable enjeu. Certains ont rapproché cette situation de l’hypothèse de la Reine Rouge (nommée d’après Lewis Carroll), mais je trouve qu’il y manque la notion de progrès. Bref, c’est un autre sujet.

Fonction Innovation

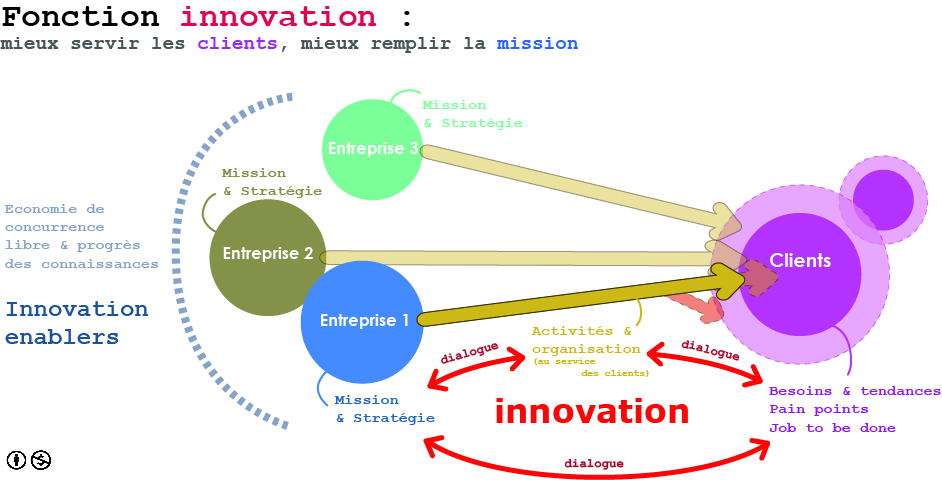

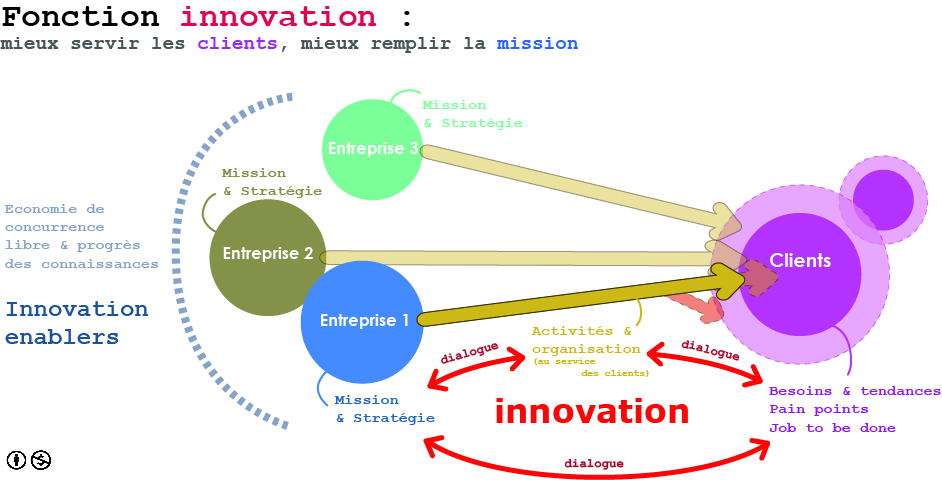

Le schéma qui suit tente de résumer cela dans une image, réductrice forcément, mais qui donne les grandes lignes. J’y ai positionné plusieurs entreprises en concurrence pour servir des clients. Et j’ai fait l’exercice de montrer ce qu’est la fonction innovation pour une entreprise.

Nous rentrerons plus en détail dans le prochain article avec les notions de conception réglée et conception innovante (indispensables pour penser l’innovation). Je crois que le coeur du sujet de l’innovation, c’est de toujours challenger les activités actuelles pour mieux servir les clients, mieux remplir la mission. Les activités évoluent souvent, la mission reste comme un phare qui guide les choix stratégiques. Les innovateurs rappellent en permanence dans l’entreprise que la mission n’est pas identique à l’activité. Les activités sont le moyen actuel pour remplir la mission. Les challenger en permanence, de manière bienveillante, c’est le travail de l’innovateur. Un article de cette série, le #4, reviendra sur la mission, et la transformation.

Penser ce(s) dialogue(s), les organiser, est le fond de la question de l’innovation : articuler exploitation et exploration, combiner le « maintenant » qui rapporte, et le « demain » qui sera nécessaire, conjuguer gestion des risques et structuration de l’inconnu, parler de ce qui peut être conflictuel dans les choix stratégiques. Et assumer des stratégies en apparence paradoxales.

>> Lire les autres articles de la série <<