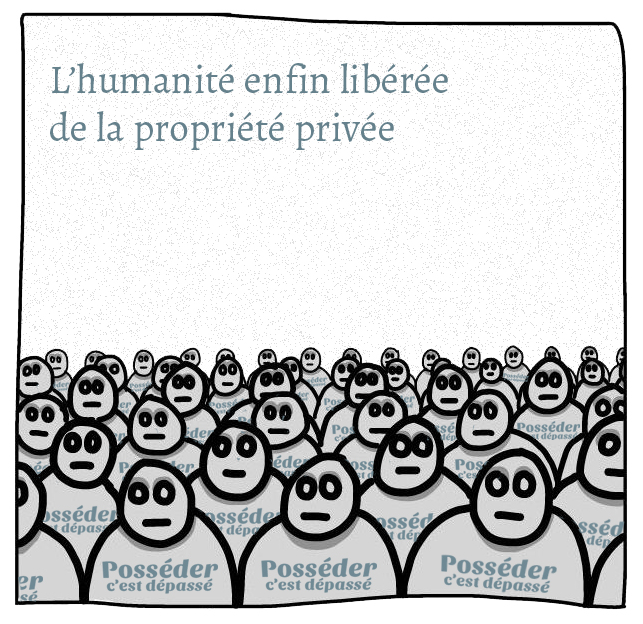

Dans une discussion familiale qui s’est déroulée sur Signal, un point de désaccord a émergé sur la notion de « propriété privée » et sur le fait, disais-je, que les français, manipulés par des décennies de socialisme, ne respectent plus la propriété privée. Il m’a été répondu, et j’ai trouvé l’argument valide sur le moment, sans pour autant changer d’avis : « les français respectent la propriété privée : ils sont 60% à être propriétaires de biens immobiliers et bien d’autres y aspirent ». Cette phrase est vraie, d’un bout à l’autre. Mais ce n’est pas un bon argument. J’essaye d’expliquer pourquoi ici.

Etat de fait versus Principe

En effet, on peut tout à fait désirer ou convoiter un bien (ou un état de fait) sans pour autant respecter la propriété privée. Respecter la propriété privée, c’est respecter une « règle de juste conduite abstraite ». C’est un principe moral. Respecter la propriété privée, c’est considérer que tout être humain est propriétaire (et responsable) de sa vie, du fruit de son travail et de ce qu’il acquiert par des échanges libres. On peut donc tout à fait désirer être propriétaire, et considérer qu’il est légitime de voler le bien à quelqu’un d’autre (un riche, un salaud de capitaliste, etc.). Que les français, et les gens en général, gardent un bon sens et une compréhension concrète de leur propre intérêt, c’est fort heureux (il vaut mieux être propriétaire si on peut) ; mais cela ne valide en aucune manière leur respect de la propriété privée. Ce sera juste un bon moyen, s’ils deviennent propriétaires, d’avoir des gens en plus qui défendront ce principe (par intérêt personnel).

Je crois, et j’ai peut-être tort, qu’une grande partie de la population trouve légitime de « voler » des biens à certains pour les donner à d’autres. La notion même de « justice sociale », si bien démontée par Hayek, sert très exactement à cela. Justifier des transferts forcés. Rappelons-le : la très grande majorité de l’argent pompé aux français ne sert pas à financer les fonctions régaliennes de l’Etat, mais de la redistribution forcée (part du régalien dans le budget de l’Etat autour de 20%). J’entends déjà les récriminations : « et la solidarité! ». Mais quel est donc le sens d’une solidarité forcée ? La solidarité implique la compréhension mutuelle d’intérêts partagés, d’une unité de destin, qui incite à collaborer et à s’entraider, de manière réciproque. Je ne vois pas en quoi elle justifie le vol. J’y reviendrai plus bas.

Morale

Je reconnais que cette approche basée sur le respect de principe d’une règle de juste conduite applicable à tous de la même manière est très « déontologique ». Larmore a montré que la morale est hétérogène : à côté de ce principe déontologique, on trouve le principe conséquentialiste et le principe de partialité.

J’appelerais ces trois principes : principe de partialité, principe conséquentialiste et principe déontologique. Ils se situent tous trois à un niveau élevé de généralité. Le principe de partialité sous-tend les obligations « particularistes » qui ne s’imposent à nous qu’en vertu d’un certain désir ou intérêt que nous nous trouvons avoir. (…) Le principe de partialité exprime donc une priorité du bien sur le juste. (…) Les deux autres principes pratiques – les principes conséquentialiste et déontologique – sont universalistes et représentent des obligations catégoriques. Le principe conséquentialiste exige que l’on fasse ce qui produira globalement le plus grand bien (la plus grande somme algébrique de bien et de mal), eu égard à tous ceux qui sont affectés par notre action. (…) Le principe déontologique exige que l’on ne fasse jamais certaines choses (ne pas respecter une promesse, dire des mensonges, tuer un innocent) à autrui, même s’il doit en résulter globalement un moindre bien ou un plus grand mal. (…) Contrairement au principe de partialité, ces deux principes impliquent des devoirs qui sont catégoriques et s’imposent à l’agent, quels que puissent être ses désirs ou ses intérêts. Ils expriment, par conséquent, une priorité du juste sur le bien. Il me semble que toute personne réfléchie reconnaît, dans une certaine mesure, les exigences de ces trois principes.

Je suis peut-être trop fixé dans une approche déontologique. Mais si je pars sur une approche conséquentialiste, alors les partisans de la « justice sociale », et de la répartition (ce que j’appelle le vol légal, ou la spoliation) doivent reconnaître que le mode de fonctionnement actuel, ne respectant pas – à plein d’égards – la propriété privée n’atteint en aucune manière des conséquences souhaitables. Paupérisation, baisse générale du niveau de service, effondrement de l’école, on pourrait continuer la liste. Tout cela pour un seul indicateur qui va dans leur sens (la baisse des inégalités). Ils n’ont donc raison ni sur l’aspect déontologique, ni sur l’aspect conséquentialiste. Ils préfèrent que les gens soit pauvres mais égaux, plutôt que riches et inégaux. Et l’on a bien du mal, à retrouver là-dedans, une notion de solidarité. Un tel délitement de la société, un tel effondrement moral, ne saurait être un bon exemple de solidarité bien pensée. Par ailleurs, cette relative « égalité » des gens dans la pauvreté (mesurée par des indicateurs utilisés politiquement et à l’envers) cache bien mal la réalité concrète.

Partialité

Mais c’est là où l’on retrouve le troisième principe moral : le principe de partialité. Car, bien sûr, tout le monde n’est pas pauvre dans ce système. Certains, dont les dirigeants, ceux qui sont proches du pouvoir, ou ceux qui ont la chance d’avoir déjà des moyens, ne souffrent pas autant que le reste de la population. Certains bien sûr, ne sont pas des profiteurs immoraux, et essayent de faire bouger les lignes. Mais tout de même, le système en est venu à être clôt sur lui-même. C’est ce qui se passe à mon avis : une petite « caste » tire les marrons du feu, pour soi et pour ses proches, en faisant du chantage moral au reste de la population au nom de l’égalité et de la justice sociale. Ou de l’anti-racisme, ou de tout ce qui peut permettre de « menacer » d’exclusion sociale les opposants. Ils ont pillé les ressources du pays, pris des mauvaises décisions – au vu de l’intérêt général – sur presque tous les sujets, pillé les ressources des générations futures, pillé l’épargne des français. Il est probable, et c’était l’avis que j’exprimais au début de ce billet, qu’une bonne partie des français les déteste au moins autant par jalousie que par réprobation morale. Beaucoup se rêveraient dans la même situation, sans pour autant vouloir respecter des règles abstraites de juste conduite, et le droit de propriété.

Je ne demande qu’à avoir tort, et ça serait une grande source d’espoir que de savoir que les français, dans leur majorité, considère qu’il est injuste de voler quelqu’un, même riche.

Demandez-vous d’abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des Etats-Unis d’Amérique, entendent par le mot de liberté.

Demandez-vous d’abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des Etats-Unis d’Amérique, entendent par le mot de liberté.