Cet article est plus une note pour poser quelques idées pour la suite de mon essai : veuillez pardonner sa forme approximative.

Deux modes d’appréhension du réel

Dans le cadre d’une réflexion sur les objets mentaux que l’on manipule, deux en particulier ont retenus pour attention, afin de les distinguer pour éviter les biais de confusion. Les « énoncés sur le réel », visant à décrire des faits, et les « récits » visant à relier entre eux des évènement ou des faits (factuels ou imaginaires). Ces deux modes pourraient être distingués ainsi :

- Les énoncés sur le réel, qui visent à décrire des faits, de manière explicative, sont dans le champ de la connaissance ou de la science, au sens de Popper. Ils peuvent être des théories ou des modèles, ou de simple description de ce qui se passe. Leur formulation permet des les confronter à des expériences (concrètes ou de pensée). Lorsque l’énoncé ne correspond pas au réel, aux faits, c’est l’énoncé que l’on revoit, ou a minima cela doit conduire à une ré-interprétation de la manière dont on comprend les faits. Par exemple : « lorsque je lâche une carafe de la hauteur de ma taille, elle tombe par terre et se casse ». Cette phrase est un énoncé sur le réel, facilement testable. Il est réfutable : si je prends une carafe et que je la lâche, et qu’elle ne tombe pas, ou qu’elle tombe mais sans se casser, je devrais préciser mon énoncé. Il deviendrait probablement un truc du genre « sur la planète Terre, 98% des carafes lâchées d’une hauteur de 1,74m, tombent et sur un sol suffisamment dur (à préciser) se cassent au moment du choc avec le sol ». Ce mode d’appréhension du réel, scientifique ou factuel, vise la vérité (forcément partielle, et indéfiniment améliorable).

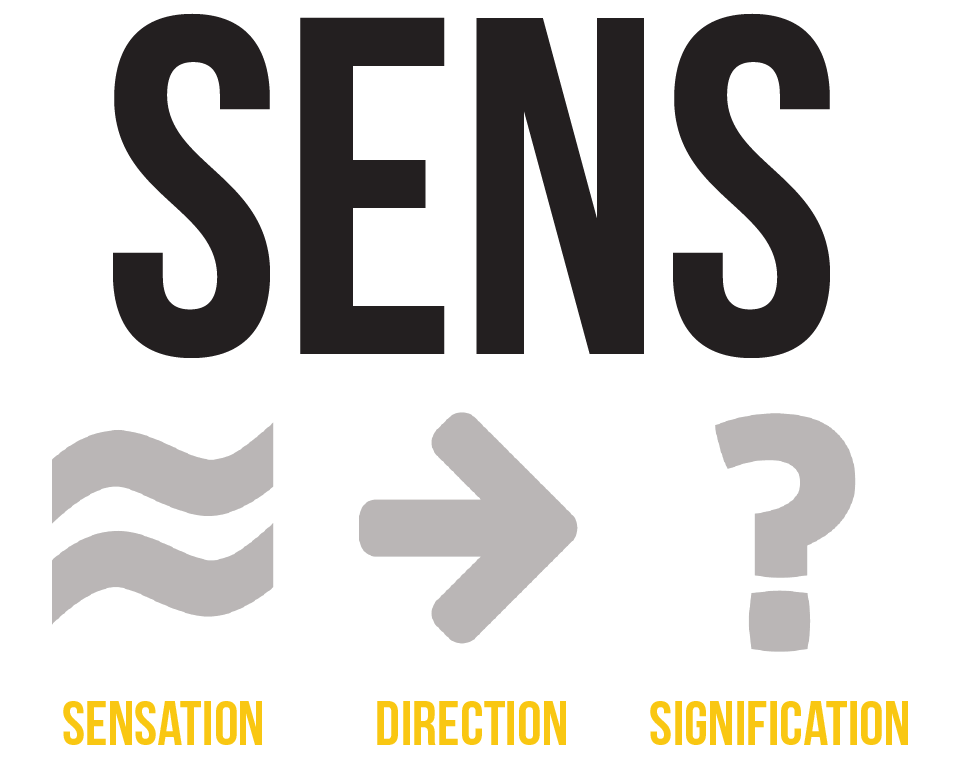

- Les récits, qui présentent des évènements d’une manière structurées (évènement factuels ayant réellement eu lieu, ou imaginaires), visent à créer un lien entre ces évènement et à créer du sens. Ils mettent généralement en scène des personnages, et utilisent plus ou moins de manière linéaire la temporalité et la succession des évènements. Toute histoire est le fait d’un (ou plusieurs) auteurs qui ont construits, choisis, la manière de présenter ces évènements dans le but d’éclairer le sens, la morale de l’histoire. Il n’existe pas d’histoire vraie : toute histoire est un choix, et ne montre qu’une partie des choses. Comme le disait Bainville en parlant de l’Histoire « La tâche de l’historien consiste essentiellement à abréger. S’il n’abrégeait pas, – et la remarque n’est pas nouvelle, – il faudrait autant de temps pour raconter l’histoire qu’on en a mis à la faire. » Ce mode d’appréhension du réel, narratif, construit, vise le sens (qui nécessite interprétation morale).

Voilà donc deux modes d’appréhension du réel, qui tous deux utilisent les faits (« Ce qui est arrivé, ce qui existe. »), mais pour en faire des choses différentes. Compréhension des lois naturelles d’un côté (qui donne des moyens d’action concrets sur les choses), construction de sens de l’autre, donc de motifs et de moyens d’action (individuels ou collectifs).

Suite

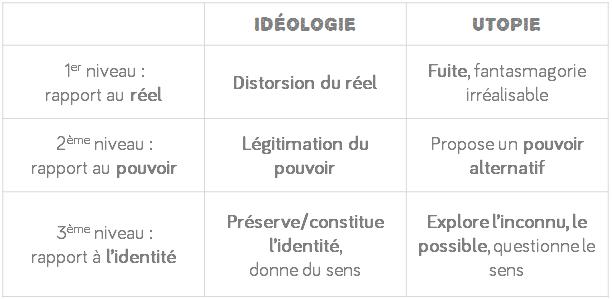

Ma réflexion, à ce jour, est qu’il faut maintenant trouver des moyens de discriminer les histoires morales de celles qui sont immorales. J’avais commencé à lister et à décrire des « fables immorales« , et c’était bien dans cette logique. Je pense que le mode d’appréhension du monde lié aux récits est en fait une approche religieuse ou surnaturelle : Steinsaltz disait cela très bien dans Mots Simples : « La croyance en D-ieu peut être naïve et puérile ou bien raffinée et élaborée. Les images que nous nous en faisons peuvent être absurdes ou philosophiquement abouties. Cependant, cette croyance, une fois débarrassée de tout verbiage, se résume ainsi : l’existence a un sens. Certains pensent, probablement à tort, qu’ils le connaissent, alors que d’autres se contentent d’y réfléchir. Tout ce que nous vivons apparaît comme un ensemble décousu. Le fait que nous nous efforcions de relier entre elles ces différentes particules d’information repose sur notre foi, a priori, qu’il existe bien une certaine connexion. »

Je crois pour ma part que, si nous avons bien sûr besoin pour agir d’adosser cette action a du sens, à des objectifs, que pour autant cela ne permet de pas de prétendre que l’univers, ou l’existence a un sens autre que relatif à nous.

A travailler pour la suite : toute personne humaine normale connaît et utilise ces deux modes d’appréhension du réel. A quel moment sont-ils utiles pour nous ? Comment bien s’en servir ? J’ai le sentiment de vivre dans une époque saturée de récits, dont un certain nombre se font passer pour des histoires vraies, ou morales. Il n’existe pas d’histoire vraie. Il n’existe que des histoires qui ont plus ou moins de sens pour ceux qui les entendent et les interprètent. Certaines sont toxiques, et elles sont des armes utilisées pour manipuler, et pervertir. Il serait bon parfois de se raconter moins d’histoires, et de plus regarder les faits, la réalité. Je me demande s’il ne faudrait pas, d’ailleurs, presqu’exclusivement faire cela. Qu’en pensez-vous ?