Elon Musk continue sur sa lancée dans le combat pour la liberté d’expression et la recherche de la vérité. Il vient avec les équipes d’xAI de mettre en ligne Grokipedia v0.1.

C’est une véritable petite révolution qui se met en route : au lieu des pages régulièrement soumises à des guerres éditoriales pour infliger des biais idéologiques aux pages, Grokipedia propose – c’est le projet – des pages construites par l’IA Grok, avec toutes les sources, et rédigée de manière un peu moins partiale, et en tout cas centrée sur les faits. Projet à suivre, passionnant. Je suis allé y faire un tour et ça commence très bien. Les gauchos qui modifient la réalité dans wikipedia ont du souci à se faire.

Ça ne changera pas grand-chose à l’esprit critique qu’il conviendra de garder, mais le contenu que l’on trouvera sera beaucoup plus propre, moins polémique, plus factuel. Je vous invite à essayer.

Note : il y a déjà 885 279 pages créés par Grok

Étiquette : Vérité

-

Grokipedia

-

Faits & récits

Cet article est plus une note pour poser quelques idées pour la suite de mon essai : veuillez pardonner sa forme approximative.

Deux modes d’appréhension du réel

Dans le cadre d’une réflexion sur les objets mentaux que l’on manipule, deux en particulier ont retenus pour attention, afin de les distinguer pour éviter les biais de confusion. Les « énoncés sur le réel », visant à décrire des faits, et les « récits » visant à relier entre eux des évènement ou des faits (factuels ou imaginaires). Ces deux modes pourraient être distingués ainsi :

- Les énoncés sur le réel, qui visent à décrire des faits, de manière explicative, sont dans le champ de la connaissance ou de la science, au sens de Popper. Ils peuvent être des théories ou des modèles, ou de simple description de ce qui se passe. Leur formulation permet des les confronter à des expériences (concrètes ou de pensée). Lorsque l’énoncé ne correspond pas au réel, aux faits, c’est l’énoncé que l’on revoit, ou a minima cela doit conduire à une ré-interprétation de la manière dont on comprend les faits. Par exemple : « lorsque je lâche une carafe de la hauteur de ma taille, elle tombe par terre et se casse ». Cette phrase est un énoncé sur le réel, facilement testable. Il est réfutable : si je prends une carafe et que je la lâche, et qu’elle ne tombe pas, ou qu’elle tombe mais sans se casser, je devrais préciser mon énoncé. Il deviendrait probablement un truc du genre « sur la planète Terre, 98% des carafes lâchées d’une hauteur de 1,74m, tombent et sur un sol suffisamment dur (à préciser) se cassent au moment du choc avec le sol ». Ce mode d’appréhension du réel, scientifique ou factuel, vise la vérité (forcément partielle, et indéfiniment améliorable).

- Les récits, qui présentent des évènements d’une manière structurées (évènement factuels ayant réellement eu lieu, ou imaginaires), visent à créer un lien entre ces évènement et à créer du sens. Ils mettent généralement en scène des personnages, et utilisent plus ou moins de manière linéaire la temporalité et la succession des évènements. Toute histoire est le fait d’un (ou plusieurs) auteurs qui ont construits, choisis, la manière de présenter ces évènements dans le but d’éclairer le sens, la morale de l’histoire. Il n’existe pas d’histoire vraie : toute histoire est un choix, et ne montre qu’une partie des choses. Comme le disait Bainville en parlant de l’Histoire « La tâche de l’historien consiste essentiellement à abréger. S’il n’abrégeait pas, – et la remarque n’est pas nouvelle, – il faudrait autant de temps pour raconter l’histoire qu’on en a mis à la faire. » Ce mode d’appréhension du réel, narratif, construit, vise le sens (qui nécessite interprétation morale).

Voilà donc deux modes d’appréhension du réel, qui tous deux utilisent les faits (« Ce qui est arrivé, ce qui existe. »), mais pour en faire des choses différentes. Compréhension des lois naturelles d’un côté (qui donne des moyens d’action concrets sur les choses), construction de sens de l’autre, donc de motifs et de moyens d’action (individuels ou collectifs).

Suite

Ma réflexion, à ce jour, est qu’il faut maintenant trouver des moyens de discriminer les histoires morales de celles qui sont immorales. J’avais commencé à lister et à décrire des « fables immorales« , et c’était bien dans cette logique. Je pense que le mode d’appréhension du monde lié aux récits est en fait une approche religieuse ou surnaturelle : Steinsaltz disait cela très bien dans Mots Simples : « La croyance en D-ieu peut être naïve et puérile ou bien raffinée et élaborée. Les images que nous nous en faisons peuvent être absurdes ou philosophiquement abouties. Cependant, cette croyance, une fois débarrassée de tout verbiage, se résume ainsi : l’existence a un sens. Certains pensent, probablement à tort, qu’ils le connaissent, alors que d’autres se contentent d’y réfléchir. Tout ce que nous vivons apparaît comme un ensemble décousu. Le fait que nous nous efforcions de relier entre elles ces différentes particules d’information repose sur notre foi, a priori, qu’il existe bien une certaine connexion. »

Je crois pour ma part que, si nous avons bien sûr besoin pour agir d’adosser cette action a du sens, à des objectifs, que pour autant cela ne permet de pas de prétendre que l’univers, ou l’existence a un sens autre que relatif à nous.

A travailler pour la suite : toute personne humaine normale connaît et utilise ces deux modes d’appréhension du réel. A quel moment sont-ils utiles pour nous ? Comment bien s’en servir ? J’ai le sentiment de vivre dans une époque saturée de récits, dont un certain nombre se font passer pour des histoires vraies, ou morales. Il n’existe pas d’histoire vraie. Il n’existe que des histoires qui ont plus ou moins de sens pour ceux qui les entendent et les interprètent. Certaines sont toxiques, et elles sont des armes utilisées pour manipuler, et pervertir. Il serait bon parfois de se raconter moins d’histoires, et de plus regarder les faits, la réalité. Je me demande s’il ne faudrait pas, d’ailleurs, presqu’exclusivement faire cela. Qu’en pensez-vous ? -

Les 5 méprises sur le climat

La plupart des gens ne se renseignent pas beaucoup, et d’une manière plus ou moins compréhensible, font confiance aux médias pour s’informer. Je pense donc qu’ils se méprennent souvent, car certains « experts » mentent, par contre. Voici donc quelques-unes des méprises courantes sur le sujet du climat, véhiculées par des médias peu rigoureux.

Un grand merci au compte X @Elpis_R, car il a fait un remarquable travail de synthèse.Méprise sur la science

Comme je l’avais rappelé ici, et comme on peut l’entendre souvent, la science n’est pas une affaire de consensus. La démarche scientifique consiste à formuler des énoncés sur le réel (affirmation, théories, modèles, etc.) et à les confronter à la réalité pour en tester la validité. Peu importe que X% de la communauté scientifique soit d’accord avec une affirmation : si le réel lui donne tort, elle est fausse. L’affirmation « tous les cygnes sont blancs » est une affirmation scientifique (il est possible d’imaginer une expérience de pensée ou réelle qui la réfute). Peu importe le nombre de personnes qui l’estime juste : la découverte d’un cygne noir suffit à l’invalider.

Méprise sur les échelles

Les humains en 2024 sont singulièrement peu humble quand il s’agit de considérer leur juste importance dans l’univers. Une grande ville dépasse déjà, dans l’espace et dans sa complexité, ce qu’un humain est capable de connaître : que dire alors de la Terre ? Ce que l’humanité produit de CO2 par an, n’est qu’une toute petit partie du CO2 atmosphérique (de l’ordre de 0,3%), qui n’est lui-même qu’une petite partie des gaz à effets de serre de l’atmosphère (notamment la vapeur d’eau, qui représente 10 fois la quantité de CO2). Vouloir faire croire qu’une inflexion plus ou moins marqué de ces émissions (jouant donc sur moins d’un dix millième en ordre de grandeur), est sincèrement complètement idiot.

De même pour les augmentations prévues ou estimées du niveau des océans… les échelles à nouveau ont de quoi faire rire : les gens s’affolent (ou veulent affoler) avec des élévations de quelques millimètres ou centimètres, là où les hauteurs des océans ont évolué par le passé bien plus que cela (plusieurs mètres), et là où les grandes marées conduisent à des variations bien plus importantes. Problème d’échelle, à nouveau.Méprise sur la causalité

Un principe utile dans les raisonnements – pas que scientifiques – est le principe de causalité. Il est prouvé (article 111. The temperature–CO2 climate connection:

an epistemological reappraisal of ice-core messages, Pascal Richet, article 22) que le CO2 augmente après l’augmentation des températures, on se demande donc bien pourquoi l’augmentation du CO2 pourrait être la cause de l’augmentation de la T° ?Une conséquence des deux points précédents (le CO2 produit par les humains est négligeable dans l’effet de 2. What Humans Contribute to Atmospheric CO2: Comparison of Carbon Cycle Models with Observations, Herman Harde, Earth Sciencesserre global, et le CO2 varie surtout en conséquence des variations de T°) : les efforts fait par toutes les entreprises, sous le coup de la règlementation débile, pour mesurer et diminuer leur « bilan carbone » ne sert à rien (à part enrichir des consultants et Jancovici).

Méprise sur les faits

Avant même toutes ces discussions, il y a une méprise plus générale, induite par les termes (« dérèglement climatique ») : A quelle époque le climat a-t-il été réglé ? Tout personne de bonne constitution qui va voir les courbes de variation de T° et du climat sur la Terre sur le temps long constate que le climat a toujours fluctué, et souvent beaucoup plus vite qu’à notre époque. C’est un fait que le climat n’est pas « réglé », et ne l’a jamais été.

Par ailleurs, il est pénible de voir tout le monde pleurer sur l’augmentation de CO2, car c’est une bonne pour la planète : le dioxyde de carbone favorise la végétation, et la vie sur Terre. Découvrez d’autres mensonges factuels ici : Climat : les 12 mensonges du GIEC.

Un autre exemple, pour la route ? J’entends souvent parler de la pénurie d’eau à cause du réchauffement. Quelle foutaise : sur la planète bleue, où 71% de la surface couverte l’est par de l’eau, on nous explique que l’on va manquer d’eau ? Par quelle drôle de mécanisme cela serait-il possible ? Encore un fait totalement douteux. Il en est de même de l’augmentation des catastrophes climatiques (elles sont stables dans le temps merci @AssoClimatoReal).Méprise sur les intentions

Toutes ces méprises ne sont possibles que parce qu’une partie des scientifiques, des médias et des politiciens, joue un jeu de propagande politique, et non d’information et de recherche de la vérité. Les activistes du climat ne se battent pas pour la Terre, ou le climat, mais pour asservir les autres et décider à leur place comment ils doivent vivre : décroissance, contrôle politique et social, censure. Ce sont des dictateurs. @JP_O l’a bien montré dans Greta a tué Einstein.

Je reprends ce que j’ai déjà décrit ailleurs, ainsi que d’autres @FBoisard1533 :

nous sommes devant une mythologie, une foi, dérangeante dans son rejet des faits, de la réalité, et dans ses racines misanthropiques. Ce qui est flagrant, rageant, c’est que ce mensonge organisé est devenu une sorte de dogme diffus, officiel, mortifère et proprement suicidaire. Est-ce un signe de plus d’une décadence générale, ou l’un de ses moteurs principaux ? -

Un souffle de liberté

J’ai suivi de près la campagne US sur X. Contrairement à ce que nous serinait les médias depuis des mois, Donald Trump, après un parcours proprement exceptionnel (multiples tentatives juridiques, monde médiatique vent debout contre « Hitler », deux tentatives d’assassinat) a été réélu haut la main. Une véritable vague républicaine. Bien sûr, les ralliements de poids, tout à fait justes et compréhensibles, de @elonmusk, @RobertKennedyJr, Vivek Ramaswamy, et autre @joeRogan ont pesé dans la balance. Le génie de la communication de Trump aussi bien sûr. Mais surtout, surtout, le fait qu’ils aient fait leur campagne sur les vrais sujets : moins de bureaucratie et d’étouffement étatique, guerre au wokisme, fin des frontières ouvertes, sortie des folies « climatiques », retour à la croissance et à moins de dette. C’est simple : quand on parle aux gens des vrais sujets, sans mentir en permanence, et sans leur vomir à la tronche, ça marche.

Enseignements et doutes

J’aimerais penser qu’il est possible de tirer quelques enseignements pour la France, et que certains politiciens vont s’inspirer de cette remarquable campagne pour s’unir, parler plus vrai et sans détours des vrais sujets (comme @ZemmourEric le fait si bien). Mais quand je vois le niveau de l’Assemblée, des débats, et des petits cris d’effarouchés que poussent les uns et les autres quand on ose dire les choses en vrai, et au moment où des pogroms ont lieu sur le sol européen, je suis un peu sceptique. Néanmoins, quel kif : bravo au peuple américain d’avoir mis une telle raclée aux gauchistes et aux journalistes.

Mise à jour : pour le plaisir voici un petit extrait qui montre, sur le sujet de la liberté d’expression (1er amendement US), comment on défend concrètement un principe.YES!

pic.twitter.com/yrtfxAGfXi— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2024

-

Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen

Jeanne d’Arc (sa page Grokipedia est très riche) est un des personnages les plus célèbres de l’histoire de France. Parce que son histoire est incroyable, bien sûr, ainsi que sa personnalité (nous y reviendrons), mais également parce que les minutes de son procès (1431) ont été conservées, ainsi que celles du procès en annulation qui a eu lieu peu de temps après (1456). Nous avons donc un document exceptionnel permettant de connaître directement Jeanne d’Arc par le biais de ses réponses au procès.

Procès commenté

Jacques Trémolet de Villers21. Lien Wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques., avocat, écrivain et connaisseur des questions théologiques, en a fait un ouvrage passionnant : on peut y lire les minutes de procès, avec des commentaires de sa part qui précisent certains points techniques, ou donnent un éclairage plus large sur les échanges entre Jeanne et ses juges. Grâce à l’utilisation de certaines témoignages du procès en annulation, il est possible, ce que fait l’auteur, de reconstituer ce qui s’est passé après le procès et jusqu’au bûcher. L’auteur apporte souvent des remarques très utiles, soit sur le plan juridique pour comprendre les échanges et ce qui se joue, soit sur un plan théologique avec un éclairage sur les questions que ce tribunal religieux cherchaient à trancher. Jacques Trémolet de Villers a vraiment réalisé un travail d’une grande justesse : nous assistons au procès, et de temps en temps, au bon moment, sa voix – par le biais de ses commentaires directement insérés dans le texte avec une autre police de caractère – nous apporte, presque comme un chuchotement, un éclairage utile. Il n’est jamais trop présent, mais toujours indispensable.

Incroyable Jeanne d’Arc

Ce procès, comme chacun le sait, est une ignominie : commandé par les Anglais pour détruire la Pucelle, il est mené complètement à charge (sous la houlette du célèbre Cauchon), sans aucun motif réel. On comprend au fur et à mesure des échanges plusieurs choses :

- L’angle d’attaque est théologique : on reproche à Jeanne d’être une sorcière, une hérétique en somme. Ses « Voix » sont certainement l’œuvre de forces maléfiques, les « miracles » qu’elles auraient réalisés également.

- Les juges cherchent à lui faire dire des choses qu’elles a décidé de ne pas révéler, ce qui les rend fous de rage. Ils veulent savoir le secret qui unit Jeanne au Roi Charles, et dès le début du procès elle leur dit qu’ils n’en sauront rien.

L’évêque – Vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi et que vous saurez

Jeanne – De mon père, de ma mère et des choses que j’ai faites depuis que j’ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Mais, des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fors au seul Charles, mon Roi. Et je ne les révèlerais même si on devait me coupe la tête. Car j’ai eu cet ordre par visions, j’entends par mon conseil secret, de ne rien révéler à personne. Et, avant huit jours, je saurai bien si je dois les révéler. - Il lui est reproché d’avoir pris un habit d’homme. Ce point totalement absurde est expédié en deux phrases par Jeanne (ce qui n’empêche pas les juges de lui en reparler 35 fois pendant le procès) : elle explique qu’ayant conduit l’armée, elle a pris habit d’homme car c’est ce qui convient de faire quand on est avec des hommes. Et que sa mission terrestre (expulser les anglais et rendre le pays à son Roi) n’étant pas terminée, elle n’a pas de raison d’en changer.

- Jeanne a fait plusieurs tentatives d’évasion, dont une en sautant d’une tour (elle a failli y rester). Ses réponses, sa lucidité malgré les conditions difficiles de son incarcération, montrent un courage hors-norme

- Jeanne est une chef militaire, qui conduit une troupe de plus de 15000 hommes. A plusieurs reprises, on voit chez elle tout le pragmatisme et le sérieux de quelqu’un qui conduit un combat très concret. Ce n’est pas une illuminée qui suivraient des lubies. Ses voix, qui la guident et la conseillent, ne font pas d’elles une dingue, bien au contraire. Les accusations ridicules dont elle fait l’objet semblent dérisoires, absurdes, injustes. Ce procès est une véritable parodie de justice.

- On sent la superstition de l’époque dans certains échanges lunaires sur les fées, les anges, les apparitions, la magie, l’attachement à certains signes. Je pense que si ce procès a été intégralement documenté, conservé, c’est aussi en partie parce que les religieux qui ont jugés Jeanne d’Arc n’étaient pas tout à fait sûr de ne pas réellement se mettre le bon Dieu à dos. Pour une raison simple et c’est le dernier point que je voulais partager avec vous:

Jeanne d’Arc est extraordinaire. Je n’ai aucune explication particulière à ses voix, et au mystère qui entoure un certain nombre de ses actes, qu’elles dit inspirés par Dieu. Mais dans ses réponses au procès, sa voix, à travers les âges, sonne de manière quasiment christique : simple, directe, tranchante, lumineuse, portée par un souffle de vérité incroyablement bouleversant. La lecture des échanges entre ses juges religieux et elle fait ressortir de manière limpide où se situe le Bien et le Juste. Son ton, ses mots, sa manière de dire ce qu’elle sait et ce qu’elle ne sait pas, son courage devant des gens visiblement décidés à toutes les entourloupes pour la condamner, laisse songeur et admiratif. Il est évident, à la lecture du compte-rendu de ce procès, que Jeanne d’Arc était quelqu’un d’absolument hors du commun. Chacun y lit ce qu’il veut, selon ses croyances. Mais personne ne peut ne pas voir l’évidence : cette incroyable jeune femme a tout changé. Je laisse le mot de la fin à l’auteur.

Jeanne n’a pas fait de miracles. Elle n’a bénéficié d’aucun miracles. Le miracle, c’était elle.

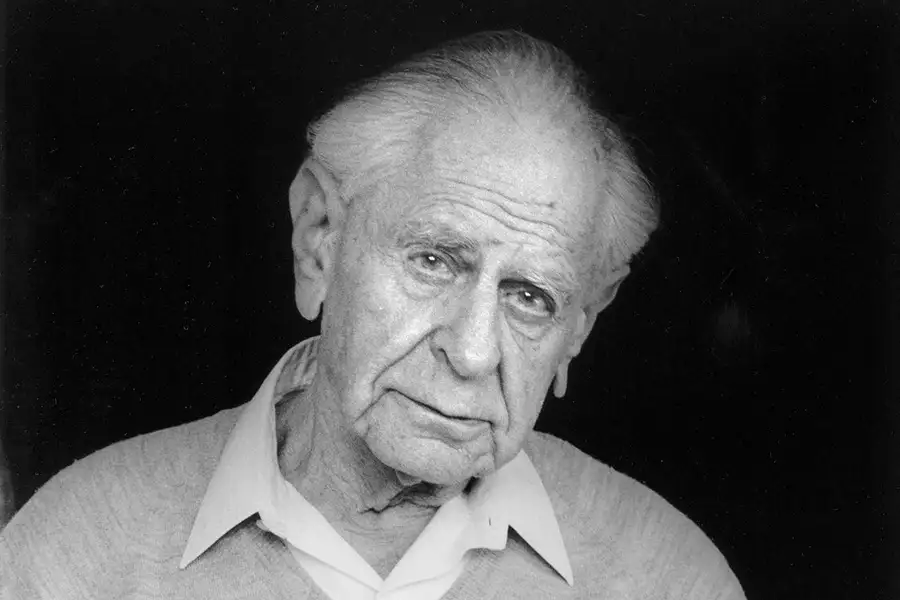

Jacques Trémolet de Villers(1944),

avocat et écrivain

Et j’ajoute en fin d’article le portrait imaginé par Paul Dubois, car il exprime très bien toute la force de Jeanne d’Arc, là où mon image d’en-tête montrait plutôt son regard clair et lucide, son sens de la vérité.

-

Des sources de la connaissance et de l’ignorance

C’est le titre d’une conférence donnée en 1960 par Karl Popper, à la British Academy, et édité par Payot.

Limpide et essentiel

Rien de nouveau, à vrai dire, puisque j’ai déjà lu quelques essais et conférences de Popper. Mais comme le thème est plus restreint, cela donne un texte d’une grande clarté, démonstratif et à vrai dire magnifique. C’est probablement une excellente manière, d’ailleurs, de découvrir le grand philosophe qu’était Popper.

Vérité et connaissance

La recherche de la vérité reste le thème central, ainsi que notre rapport à la connaissance : que pouvons-nous connaître, comment ? Les sources de notre connaissance sont-elles importantes ?

Je vous partage un ou deux extraits pour vous donner envie, et montrer le style si beau de Popper, dans sa pureté de raisonnement.

La réponse correcte à la question « De quelle manière pouvons-nous espérer déceler et éliminer l’erreur? » est, à mon avis, la suivante : « Par la critique des théories ou des suppositions formulées par d’autres et – pourvu que nous y soyons entraînés – par celle ne nos propres théories ou conjectures » (cette seconde démarche est tout à fait souhaitable, mais elle n’est pas indispensable, car si nous échouons à critiquer nos théories, il s’en trouvera d’autres pour le faire à notre place). Cette réponse énonce, sous une forme résumée, une position que je propose d’appeler « le rationalisme critique ». Il y a là une conception, une attitude et une tradition que nous avons héritées des Grecs.

Il cite en fin de conférence un certains nombres de conclusions épistémologiques importantes : sans rentrer dans le détail, les voici listées (elles sont plus détaillées dans la conférence, mais je veux les garder quelque part):- Il n’existe pas de source ultime de la connaissance

- la vraie question consiste à se demander si une assertion est vraie, c’est-à-dire si elle correspond, s’accorde, aux faits

- le moyen de faire cela consiste à tester cette adéquation, soit de manière directe, soit en soumettant les conséquences à l’examen et aux tests

- les procédures de test d’adéquation entre nos théories et nos observations peuvent être complétées par l’examen de la cohérence interne et la concordance de diverses sources historiques

- la tradition représente (en plus de la connaissance innée) la source la plus importante, en qualité comme en quantité, pour notre savoir

- si l’anti-traditionalisme est inconséquent, il en est de même du traditionalisme : chaque parcelle de ce savoir se prête à l’examen critique et est susceptible d’être invalidé

- la connaissance ne s’élabore jamais à partir de rien. Les progrès du savoir sont essentiellement la transformation d’un savoir antérieur, dans la modification de nos théories

- « Nous ne disposons pas de critères de vérité, (…) mais nous possédons bien des critères qui, la chance aidant, peuvent nous permettre de reconnaître l’erreur et la fausseté. La clarté et la distinction ne constituent pas des critères de la vérité, mais des traits tels que l’obscurité ou la confusion sont susceptiblesd’être des indices d’erreur. De même, la cohérence est impuissante à prouver la vérité, mais l’incohérence ou l’incompatibilité servent bel et bien à démontrer la fausseté.

- « Ni l’observation, ni la raison ne font autorité. (…) La vocation essentielle de l’observation et du raisonnement, voire de l’intuition et de l’imagination, est de contribuer à la critique des conjectures aventurées à l’aide desquelles nous sondons l’inconnu.

- Malgré la symétrie du tableau des idées (voir ci-dessous), il faut bien comprendre que selon Popper, la colonne de gauche (celle des mots et de leur sens) est sans intérêt, et celle de droite (où apparaissent les théories et les problèmes touchant à leur vérité) est d’une importance extrême. Il faut à tout prix éviter les questions qui ne sont que querelles de mots.

- « Toute solution d’un problème donne naissance à de nouveaux problèmes qui exigent à leur tour solution ; (…) Plus nous apprenons sur le monde, et plus ce savoir s’approfondit, plus la connaissance de ce que nous ne savons pas, la connaissance de notre ignorance prend forme et gagne en spécificité comme en précision. Là réside en effet la source majeure de notre ignorance : le fait que notre connaissance ne peut être que finie, tandis que notre ignorance est infinie. »

et voici le tableau dont il question au point 9 :

les idées, c’est-à-dire les désignations, les termes, ou les concepts les énoncés, les propositions ou les théories peuvent être exprimées sous forme de mots affirmations susceptibles d’être doués de signification vraies et leur sens vérité peut se réduire grâce à des définitions dérivations à celui / celle de concepts non définis propositions primitives vouloir ainsi établir (plus que déterminer par réduction) leur sens vérité entraîne une régression à l’infini Conclusion

Je laisse comme souvent le mot de la fin à l’auteur, avec le dernier paragraphe de la conférence.

Il convient, selon moi, de renoncer à cette idée des sources dernières de la connaissance et de reconnaître que celle-ci est de part en part humaine, que se mêlent à elle nos erreurs, nos préjugés, nos rêves et nos espérances, et que tout ce que nous puissions faire est d’essayer d’atteindre la vérité quand bien même celle-ci serait hors de notre portée. On peut convenir que ces tentatives comportent souvent une part d’inspiration, mais il faut se méfier de la croyance, si vivace soit-elle, en l’autorité, divine ou non, de cette inspiration. Si nous reconnaissons ainsi qu’il n’existe, dans tout le champ de la connaissance et aussi loin qu’elle ait pu s’avancer dans l’inconnu, aucune autorité qui soit à l’abri de la critique, nous pouvons alors, sans danger, retenir cette idée que la vérité transcende l’autorité humaine. C’est là une nécessité, car en l’absence de semblable idée, il ne saurait y avoir ni normes objectives de l’investigation, ni critique des conjectures, ni tentatives pour sonder l’inconnu, ni quête de la connaissance.