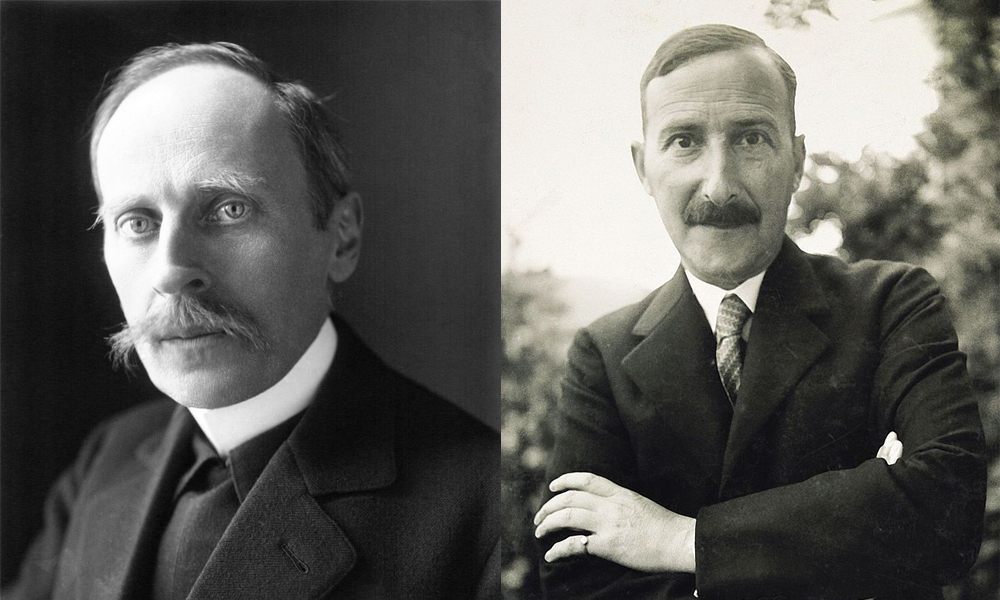

Zweig, un vieil ami

J’ai découvert Stefan Zweig dans la bibliothèque de mes parents il y a longtemps, et j’avais dévoré un certain nombre de ses livres : Le joueur d’échecs, les nouvelles d’Amok, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Stefan Zweig a une plume incroyable. J’avais également lu, il y a quelques années, une de ses fantastiques biographies, Joseph Fouché. Et j’ai enfin commencé à mettre le nez dans le recueil de biographies de Zweig qui m’avait été offert. J’ai commencé par celle de Romain Rolland, et je suis maintenant plongé dans celle de Marie-Antoinette. Mais je fais dès à présent un billet pour vous recommander sans réserves ces biographies passionnantes, magnifiquement écrites.

Rolland, maître et ami de Zweig

La biographie de Romain Rolland est doublement particulière : elle a été écrite par Zweig du vivant de Rolland, et ils sont par ailleurs, après avoir été dans une relation de maître à élève (Zweig a été son traducteur vers l’allemand et son promoteur), des amis proches et fidèles (près de 800 lettres entre les deux hommes ont été retrouvées!). Ce qui unit les deux hommes, et cela est palpable dans l’admiration que l’on sent dans prose de Zweig, c’est une même passion pour l’Europe, sa culture, et une forme de tolérance et d’amour entre les cultures européennes qui, si elle nous parait toute naturelle maintenant, était à l’époque de Rolland et de Zweig, totalement à l’opposé de l’opinion publique, biberonnée à l’esprit de revanche et de guerre. Ils sont effondrés par les conflits larvés (puis ouverts) et l’esprit de leur époque. A lire Rolland, à travers Zweig, véritables « consciences de l’Europe », on comprend à quel point les hommes d’Etat, de tout temps, ont joué contre les peuples et les cultures européennes. Je ne suis pas sûr que ça soit terminé.

De libres âmes, de fermes caractères, c’est ce dont le monde manque le plus aujourd’hui. Par tous les chemins divers : soumission cadavérique des Eglises, intolérance étouffante des patries, unitarisme abêtissant des socialismes, nous retournons à la vie grégaire… L’humanité a besoin que ceux qui l’aiment lui tiennent tête et se révoltent contre elle, quand il le faut. Romain Rolland

Tolstoï, maître spirituel

Le livre trop riche pour être ne serait-ce que résumé brièvement. Mais un moment m’a particulièrement marqué dans cette biographie, que je dois vous partager. Tolstoï, écrivain reconnu et admiré (notamment par Rolland), publie une brochure « Que devons-nous faire?« , dans laquelle il détruit et balaye d’un geste une partie de ce que Rolland aime, notamment la musique de Beethoven, ou encore Shakespeare. Cela bouleverse Romain Rolland ; il adore la musique, condamnée par Tolstoï, « comme une séductrice sensuelle, comme un mauvais ange de l’âme ». Je laisse l’admirable Zweig nous raconter la suite.

Il lui faut devenir infidèle soit à l’artiste qu’il vénère, soit à lui-même et à l’art, à l’homme ou à l’idée qui lui sont les plus chers.

Dans cette alternative, le jeune étudiant se décide à faire quelque chose de tout à fait insensé. Un jour, il envoie de sa petite mansarde, dans les lointains infinis de la Russie, une lettre à Tolstoï ; il y dépeint son doute et les tourments de sa conscience. Il lui écrit de la même façon que les misérables s’adressent à Dieu sans espérer le miracle d’une réponse, mais seulement par un ardent besoin de se confesser.

Les semaines passent. Rolland a oublié depuis longtemps cette heure de folie. Mais un soir, en rentrant dans sa mansarde, il trouve sur sa table une lettre ou pour mieux dire un petit paquet. C’est la réponse de Tolstoï à l’inconnu, une missive de trente-huit pages en français, toute une dissertation. Et cette lettre du 14 octobre 1887 (…) commence par ces paroles aimantes : « Cher frère ». Le cri de celui qui appelle à l’aide a pénétré jusqu’au coeur du grand homme, qui exprime tout d’abord sa profonde émotion : « J’ai reçu votre première lettre. Elle m’a touchée le coeur. Je l’ai lue les larmes aux yeux. » Puis il essaie d’exposer à l’inconnu ses idées sur l’art : l’art qui contribue à unir les hommes a seul de la valeur ; le seul artiste qui compte est celui qui sacrifie quelque chose à ses convictions ; la condition de toute vocation véritable n’est pas l’amour de l’art, mais l’amour de l’humanité ; quiconque est rempli de cet amour des hommes peut seul espérer créer une fois en art une oeuvre de valeur.

Ces mots ont une influence décisive sur l’avenir de Romain Rolland. Mais ce qui le bouleverse, ce n’est pas tant cette doctrine, exprimée encore souvent plus tard et d’une façon plus précise par Tolstoï, que cet empressement fraternel à rendre service ; c’est moins la parole que l’acte de cet homme bienveillant. A l’appel d’un anonyme, d’une petit étudiant de Paris, l’écrivain le plus célèbre de son temps avait mis de côté son travail quotidien ; il avait employé un ou deux jours pour répondre à ce frère inconnu et le consoler ! Cela comptera dans la vie de Rolland comme un évènement important et fécond. C’est alors que, songeant à sa propre détresse et à ce réconfort venu de l’étranger, il a appris à considérer toute crise de conscience comme quelque chose de sacré et que c’est le premier devoir moral de l’artiste d’y prêter assistance. Dès l’instant où il déplia cette lettre, un sauveur, un conseiller fraternel s’éveilla en lui. C’est là le point de départ de toute son oeuvre et de son autorité parmi les hommes.

Et nous voyons, dans la suite de la vie de Rolland qu’il a, notamment pendant la guerre, repris ce flambeau de consolateur, et de porteur de l’esprit européen, humaniste, fidèle à l’esprit libre et à la raison : il a répondu à des centaines de lettres que des inconnus lui envoyaient pour partager avec lui leurs doutes, leurs craintes, leurs espoirs. Des soldats, des mères, des désespérés. Tout ce qui vibre encore pour la paix et la concorde trouve une aide active chez Rolland.

Ces centaines, ces milliers de lettres qu’il a écrites durant la guerre ont l’importance d’une oeuvre morale comme aucune autre écrivain contemporain n’en a produit. Elles ont porté de la joie à un grand nombre d’isolés, raffermi des incertains, relevé des désespérés ; jamais la mission d’une écrivain ne fut plus noblement remplie.

Mais au point de vue artistique aussi, ces lettres, dont quelques-unes ont été publiées depuis lors, me paraissent être ce que Rolland a créé de plus pur et de plus parfait, car le sens profond de son art étant de consoler, maintenant que dans ces entretiens d’homme à homme il s’abandonne complètement, bien des pages sont empreintes d’une force rythmée, d’un ardent amour de l’humanité qui les égalent aux plus beaux poèmes de tous les temps.