Il est significatif que l’argument le plus courant contre la concurrence consiste à dire qu’elle est aveugle. Il est peut-être opportun de rappeler que pour les Anciens la cécité fut un attribut de la divinité de la justice.

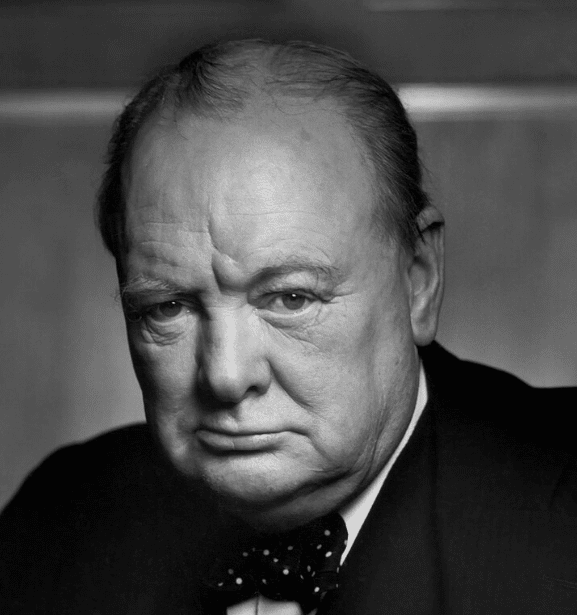

Friedrich Hayek (1899-1992)

Economiste et philosophe austro-britannique.