C’est Max qui m’avait fait découvrir ce guitariste et chanteur, spécialiste du picking. Comme je suis retombé sur lui au hasard de mes pérégrinations, je ne résiste pas au plaisir de partager cette vidéo. Il y en a beaucoup d’autres sur Youtube, faites-vous plaisir. C’est doux, et pétillant à la fois, joyeux et nostalgique comme du blues, et le gars est un vrai tueur à la guitare. Son nom ? Tommy Emmanuel. Le morceau ? Deep River Blues.

Blog

-

Situation de la France

Grâce au commentaire d’un de mes lecteurs (Quentin, pour ne pas le nommer), j’ai découvert et dévoré l’excellent bouquin de Pierre Manent, « Situation de la France« . L’auteur y revient sur les problèmes d’identité qui peuvent se poser aux français, en 2016. Des problèmes qui tournent bien sûr, comme toujours lorsque l’on parle d’identité et de culture (ou de civilisation), autour de la question religieuse, et du fait religieux.

Situation de la France

C’est un livre fort, dense, que nous livre Pierre Manent, et qui présente beaucoup de points vraiment positifs et stimulants.

- en quelques cent pages, il dresse un constat sans appel d’un certain nombre de problème posés par l’islam dans une société chrétienne, en termes de chocs de valeurs. Pas de chichis, pas de politiquement correct pour se protéger de – fort prévisibles – attaques de la bien-pensance. C’est clair, à la fois respectueux des personnes, et sans concession pour les idées.

- Pierre Manent amène des idées fortes, et des questions clés à cette question épineuse. Il constate par exemple que la laïcité, sous la forme qu’on lui connait, c’est-à -dire sous une forme ayant consisté à vider l’espace public du « fait religieux », n’est pas efficace pour « réformer » l’islam. Force est de lui donner raison, même si pour ma part, je mettrais un bémol. Il me semble qu’une conception stricte de la laïcité, libérale, vise simplement à séparer le politique du religieux, et non pas à cacher, ou à empêcher l’expression religieuse dans l’espace public. Notre société, en partie d’ailleurs, sous les provocations de radicaux, a eu tendance récemment à vouloir lutter contre cette radicalisation par une sorte d’oubli des signes religieux (ce qui se défend), mais aussi à une forme d’effacement du religieux.

- Cet effacement du fait religieux a conduit à nier longtemps le problème posé par l’islam. Ce n’est pas que nous ne voulions pas, collectivement, voir les problèmes posées par l’idéologie islamique, c’est simplement que nous ne voyions pas cela comme une religion, c’est-à -dire à la fois comme élément identitaire fort, et comme corpus idéologique structuré

- Il propose des éléments intéressants également sur nos racines et notre culture : assumons donc d’être une culture chrétienne, qui accueille un certain nombre de cultures différentes, mais qui pour autant n’en demeure pas moins chrétienne. assumons que notre histoire, et nos valeurs peuvent nous permettre d’assumer que la Nation joue un rôle intégrateur, en tant qu’idéal, à la fois structurant et inclusif.

- Les pistes proposées par Pierre Manent sont vigoureuses, et « simples » : l’Etat et la Nation doivent « forcer » (« commander » est le terme qu’il utilise) les responsables musulmans à couper les ponts avec toutes les sources de financement extérieures. Par ailleurs, la communauté musulmane et le reste du pays doivent faire une sorte de « pacte », une sorte de geste de bonne volonté, de main tendue de part et d’autre. Pour cela, un certain nombre de concessions doivent être faites, de part et d’autres, et un certain nombre d’éléments fondamentaux, non négociables, doivent être rappelés. Liberté de conscience, bien sûr. Et d’autres éléments fondateurs d’une société ouverte et libre. Cela me rappelle un de mes billets, parlant d’un Sanhédrin de l’Islam.

Je ne saurais assez vous recommander la lecture de ce livre indispensable pour alimenter la réflexion politique, la vraie. Pas celle des courses de lévriers électorales, mais celle qui touche à l’identité, à ce que nous voulons construire, ensemble, comme société.

Concessions, ou Egalité ?

Deux points me posent problème dans le livre de Manent, et mériteraient d’être approfondis par des échanges (en commentaire?). D’une part, Pierre Manent semble prêt à des concessions sur la place de la femme chez les musulmans, et cela me parait, à moi, inacceptable. Et incompatible avec l’idée que je peux me faire d’un pays dont la devise comporte le mot ambitieux et exigeant d’ »Égalité ». Et d’autre part, après avoir constaté que la laïcité ne permet pas d’aider l’islam à se réformer, Pierre Manent semble considérer que la Nation peut le faire. Cela soulève bien des questions, car il me semble que notre Nation, et notre culture française, comporte justement dans ses gènes une forme de laïcité (qui peut être un outil). De plus, après décrit l’Etat et ses institutions comme passablement affaiblis, ils semblent finalement capable de réaliser un tour de force exceptionnel, que seuls une volonté forte et une capacité d’action durable peuvent rendre possible.

Un dernier point aveugle dans l’ouvrage (mais ce n’est pas une critique, c’est un appel) : si une telle évolution – souhaitable – était possible, elle ne pourrait se faire qu’en ayant au préalable ou en parallèle réduit fortement les flux migratoires entrants dans notre pays. Comment intégrer bien si l’on est trop ouvert ? Qu’en pensez-vous ? L’islam peut-il, en France, se réformer ? Nos institutions sont-elles suffisantes ? Quelles modalités de mise en France ? N’hésitez pas à partager vos commentaires, idées et suggestions en commentaire ! -

Nature des échanges

La confusion morale est grande dans notre pays. Sur beaucoup de sujets, nous avons collectivement un peu perdu la tête, c’est-à -dire que nous avons simplement oublié qui nous sommes, et qui nous voulons être. Je voudrais souligner dans ce billet un des aspects sur lequel nous sommes dans une schizophrénie complète. Il s’agit de la nature des échanges. Et de l’impact de cette mauvaise compréhension sur la manière de penser la nature du travail. Le principe est simple pourtant : un échange librement consenti est un acte légitime, moralement juste, et la somme des échanges libres est une source de prospérité collective. Les intérêts des uns et des autres ne sont pas divergents, mais convergents.

L’échange libre est juste

Commençons par une première idée : l’échange libre est juste. Pourquoi ? Parce que la valeur des deux choses échangées est la même.

La valeur, c’est le rapport de deux services échangés.

L’idée de valeur est entrée dans le monde la première fois qu’un homme ayant dit à son frère: Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi, — ils sont tombés d’accord; car alors pour la première fois on a pu dire: Les deux services échangés se valent.

Frédéric Bastiat, De la valeurL’échange, c’est un échange de service, et non un vol. Certains, pourtant, n’arrivent à concevoir un échange libre que comme une action ou l’un bénéficie et l’autre non. La valeur n’est pas intrinsèquement dans les choses, dans les services, mais elle existe à partir du moment où un échange libre a lieu. Un échange librement consenti et choisi par les deux parties, c’est nécessairement un échange dont les deux termes ont la même valeur.

Le travail aussi est un échange

La deuxième idée touche à notre conception du travail : le travail, c’est aussi un échange. Une grande partie de la population souffre d’une mauvaise perception de ce qu’est un échange libre, et notamment en ce qui concerne le travail. Combien de personnes peu impliquées dans leur travail, parce qu’il ne faut pas trop se faire avoir par son patron ? Combien de personnes persuadées que dans un échange, il y en a forcément un qui se fait avoir ? Comment peut-on être heureux dans une société d’échanges libres, si l’éducation que l’on a reçue, le conditionnement idéologique, nous font confondre l’échange et le vol. L’acte libre, juste, et l’acte injuste ? Le bien et le mal ?

Echanger de l’argent contre du pain est-ce du vol ? Acheter, ou vendre du pain, est-ce du vol ? Non, bien sûr, tant que l’on est libre de le faire ! Alors pourquoi échanger son travail contre de l’argent (ou l’inverse), serait du vol ? L’argument consistant à dire que l’on n’est pas libre de travailler est spécieux : dans le cas de l’achat ou de la vente du pain, suis-je libre de devoir manger ? Ce n’est pas le besoin que vient remplir l’objet de l’échange qui en détermine la légitimité, c’est son caractère libre ou contraint.

Le jeu est d’autant plus pernicieux que les mêmes qui expliquent que l’échange libre, c’est du vol, utilisent ou sont d’accord pour utiliser la contrainte, fiscale le plus souvent, pour faire advenir une société supposément plus juste. Lutter contre le vol (supposé), en utilisant le vol (réel), quelle fumisterie ! En faisant croire que l’échange (qui est juste), c’est du vol (ce qui est injuste), ils poussent l’idée que pour plus de justice il faudrait utiliser la spoliation fiscale (injuste).Confusion morale

La confusion morale, par conséquent, est grande dans ce pays. Une bonne partie de la population croit et pense, encouragé en cela par d’éminents intellectuels, que les services échangés en permanence dans la société sont condamnables, en partie, moralement et concrètement. Ils sont en cela les dignes héritiers de Rousseau, qui voyait dans les institutions, et dans la société en général, la source de tous nos maux. Rien n’est plus faux. Ces services échangés chaque jour, dans Travailler, c’est rendre service à d’autres, directement ou indirectementune grande partie de nos actions, sont des éléments de solidarité. Nous sommes tous solidaires, y compris par ces échanges constants, nombreux, libres, de services. Nous nous rendons service, directement ou indirectement, les uns aux autres en permanence. Nous sommes solidaires dans l’échange libre. Travailler, c’est rendre service à d’autres, d’une manière ou d’une autre. Par le travail, je trouve un moyen de gagner de quoi subsister et combler un certain nombre de mes besoins, et pour ce faire je rends service à d’autres. Travailler c’est participer à bâtir une société libre et juste. Ceux qui ont injecté l’idée d’un vol dans le travail sont coupables d’avoir injecté un grand désarroi moral dans les actions quotidiennes de millions de gens. Comment ensuite améliorer les manières de travailler, et les comportements au travail, si une partie des gens a la ferme conviction que tout ce qui vient de l’entreprise (via ses managers, ou ses dirigeants), ou de la société, ou des échanges, est forcément synonyme de contrainte injuste, donc de manipulation et/ou de mensonge ?

Résumons, donc. La société, c’est l’échange. « Union des forces et séparation des occupations », comme dit Bastiat. Échange de services. Réfléchissez chaque jour au nombre de personnes, vivantes ou mortes qui vous rendent service. La vie en société, c’est d’abord une somme de services énormes qui s’échangent, entre les hommes. La société libre, ce sont avant tout des gens qui, en se répartissant le travail et en se spécialisant, se rendent service les uns aux autres. L’idée résumée comme suit par Bastiat me semble évidente : « Dans l’isolement, nos besoins surpassent nos facultés. Dans l’état social, nos facultés surpassent nos besoins ». Il y a lieu de rappeler cela en permanence, et faire progresser l’idée que les intérêts des personnes ne sont pas antagoniques, mais bien plutôt harmoniques et convergents.

Prochain billet, dans la foulée, et en conséquence : Quelques doutes sur la « mode » de la RSE

-

Pas d’excuses : deux grands livres gratuits

C’est pour partager deux liens passionnants que je fais ce court article aujourd’hui. Plus que des liens, ce sont deux livres accessibles gratuitement en ligne. De grands ouvrages du libéralisme : Harmonies économiques (Bastiat) et L’action humaine (Von Mises). Les deux sont des ouvrages d’économie, mais pas d’économie au sens technique du terme. Non : simplement des ouvrages qui parlent de l’action humaine, et des choses que l’on sait sur cette action, sur les éléments qui influencent les choix des individus, et sur les phénomènes qui en résultent.

Harmonies économiques : la valeur est subjective

Le premier est le magnifique « Harmonies économiques« , de Frédéric Bastiat. Profond, enthousiaste, optimiste et écrit dans un français vraiment beau et précis. Dans cet ouvrage (mais il faut lire tout Bastiat), Bastiat livre sa vision de la société et pose les bases, en partie, de ce qu’on appellera par la suite l’école autrichienne d’économie. Quelques points saillants (communs aux deux auteurs je trouve, et c’est pourquoi ils sont dans une même école de pensée) :

- la société est harmonique, c’est-à -dire qu’un certain nombre de mécanismes auto-régulent une bonne partie des phénomènes à l’oeuvre dans une société de droit, pour autant que l’on respecte de manière stricte la liberté d’action (liberté étant entendu au sens de « libre dans le cadre de la loi »). Cette vision est explicitement opposée à une vision socialiste ou communiste, et avant que Marx ne sévisse, Bastiat avait déjà démonté une bonne partie de la doxa socialiste/communiste.

- la valeur est toujours subjective : toute tentative pour décrire une valeur absolue est par principe vouée à l’échec. La valeur, c’est ce que chaque individu va associer, dans un contexte donné, à telle ou telle action ou choix. La valeur c’est toujours une préférence dans l’action. Rien d’immuable ou de constant ou d’objectif, donc. La valeur est subjective.

L’action humaine, traité de praxéologie

Le second livre est le non moins important traité de « L’action humaine« , de Ludwig Von Mises. Ce fabuleux livre, clair, concis et direct apporte des éléments fondamentaux pour comprendre ce qui distingue, comme science, l’économie des autres autres sciences. L’économie, ce n’est pas l’histoire, ce n’est pas la biologie, ce n’est pas la philosophie, c’est une science de l’action humaine (praxéologie).

La praxéologie traite de l’action humaine en tant que telle, d’une façon universelle et générale. Elle ne traite ni des conditions particulières de l’environnement dans lequel l’homme agit ni du contenu concret des évaluations qui dirigent ses actions. Pour la praxéologie, les données sont les caractéristiques psychologiques et physiques des hommes agissants, leurs désirs et leurs jugements de valeur, et les théories, doctrines, et idéologies qu’ils développent pour s’adapter de façon intentionnelle aux conditions de leur environnement et atteindre ainsi les fins qu’ils visent.

(Ludwig von Mises, L’Action humaine, 1949)

Je ne saurais assez vous recommander la lecture de ces deux ouvrages. Commencez par le Bastiat, plus simple, et antérieur dans le temps. Harmonies économiques devrait être au programme d’étude du cycle normal de tout lycéen. Découvrir ce qu’est la valeur, l’échange, la monnaie, la propriété, au travers de textes courts, bien écrits, riches philosophiquement tout en étant limpides : voilà une mission qui devrait être remplie par tout système éducatif bien pensé.

Donc, vous ne savez pas ce qu’est l’économie, ni par où prendre le morceau ? Il y a des ressources merveilleuses en ligne, gratuitement accessibles: Pas d’excuses ! -

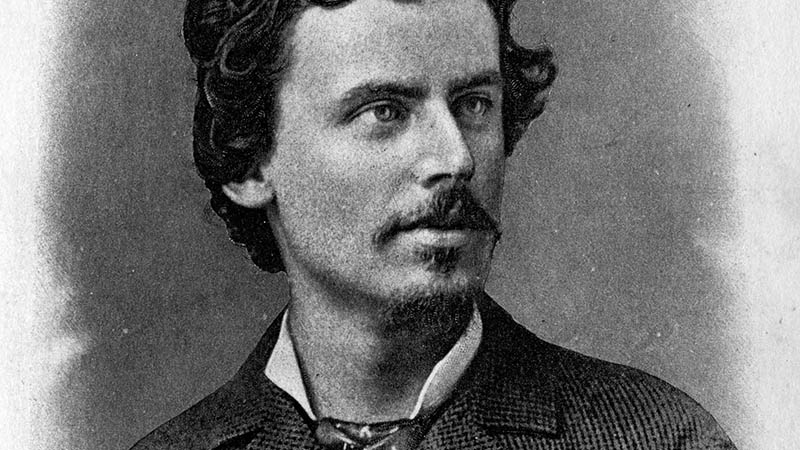

Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction

C’est avec un livre curieux, original, que j’ai commencé mes lectures de vacances. Il s’agit d’un livre publié en 1884, « Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction » (ré-édité chez Allia Editions), de Jean-Marie Guyau (livre intégral disponible en ligne). Philosophe, poète, et enseignant, Jean-Marie Guyau est mort à 33 ans de la tuberculose.

Fonder la morale sur les connaissances

Ce livre est un essai captivant pour « fonder » la morale sur les connaissances plutôt que sur des sentiments. C’est une belle réflexion, dans une langue magnifique, et portée par un esprit visiblement génial et rigoureux, et au fait de l’état des connaissances humaines de son époque. Ce qui est étonnant, c’est l’effort pour tout penser de manière rationnelle ; c’est étonnant, parce qu’en lisant ces lignes on découvre un esprit visiblement athée, mais aussi ayant une foi profonde dans l’humain et dans le progrès possible. La démarche visant à vouloir décorréler la morale de ses fondements « spirituels » ou religieux surprend. A tout le moins, c’est un point qui mériterait d’être discuté et creusé. J’ai le sentiment que Guyau cherchait à construire une « science du comportement moral », ou une « science du comportement social », et j’ai le sentiment que s’il avait assumé de ne rien pouvoir « fonder » sans recourir à un certain nombre de concepts « religieux », il aurait pu aller plus loin et créer, avec d’autres, des éléments de la « science de l’action humaine », c’est-à -dire devenir économiste (au sens de Mises par exemple). Les idées, principes, concepts des religions font aussi partie de nos connaissances.

Plume sublime plus que philosophe important

Je vous recommande ce livre très vivement, non pas pour les réflexions philosophiques que je trouve un peu décousue, mais plutôt pour découvrir une plume fantastique, et un pouvoir d’évocation de la condition humaine très rare : il y a des pages magnifiques, spirituelles, sur ce que sont les humains, sur leur condition de finitude dans l’infini, sans jamais que cette évocation soit le moins du monde désespérée ou noire. Simplement magnifique. S’il avait pu vivre plus longtemps, Jean-Marie Guyau aurait pu écrire de splendides romans.

Je ne peux résister à recopier ici les paragraphes de conclusion. Bonne lecture !

En somme, c’est la puissance de la vie et l’action qui peuvent seules résoudre, sinon entièrement, du moins en partie, les problèmes que se pose la pensée abstraite. Le sceptique, en morale comme en métaphysique, croit qu’il se trompe, lui et tous les autres, que l’humanité se trompera toujours, que le prétendu progrès est un piétinement sur place ; il a tort. Il ne voit pas que nos pères nous ont épargné les erreurs mêmes où ils sont tombés et que nous épargnerons les nôtres à nos descendants ; il ne voit pas qu’il y a d’ailleurs, dans toutes les erreurs, de la vérité, et que cette petite part de vérité va peu à peu s’accroissant et s’affermissant. D’un autre côté, celui qui a la foi dogmatique croit qu’il possède, à l’exception de tous les autres, la vérité entière, définit et impérative : il a tort. Il ne voit pas qu’il y a des erreurs mêlées à toute vérité, qu’il n’y a encore rien dans la pensée de l’homme d’assez parfait pour être définitif. Le premier croit que l’humanité n’avance pas, le second qu’elle est arrivée ; il y a un milieu entre ces deux hypothèses : il faut se dire que l’humanité est en marche et marcher soi-même. Le travail, comme on l’a dit, vaut la prière ; il vaut mieux que la prière, ou plutôt il est la vraie prière, la vraie providence humaine: agissons au lieu de prier. N’ayons espoir qu’en nous-mêmes et dans les autres hommes, comptons sur nous. L’espérance, comme la providence, voit parfois devant elle (providere). La différence entre la providence surnaturelle et l’espérance naturelle, c’est l’une prétend modifier immédiatement la nature par des moyens surnaturels comme elle, l’autre ne modifie d’abord que nous-mêmes; c’est une force qui ne nous est pas supérieure, mais intérieure: c’est nous qu’elle porte en avant. Reste à savoir si nous allons seuls, si le monde nous suit, si la pensée pourra jamais entraîner la nature; – avançons toujours. Nous sommes comme sur le Léviathan dont une vague avait arraché le gouvernail et un coup de vent brisé le mât. Il était perdu dans l’océan, de même que notre terre dans l’espace. Il alla ainsi au hasard, poussé par la tempête, comme une grande épave portant des hommes; il arriva pourtant. Peut-être notre terre, peut-être l’humanité arriveront-elles aussi à un but ignoré qu’elles se seront créé à elles-mêmes. Nulle main ne nous dirige, nul oeil ne voit pour nous; le gouvernail est brisé depuis longtemps ou plutôt il n’y en a jamais eu, il est à faire: c’est une grande tâche, et c’est notre tâche. -

L’âge du Faire

Pendant un an, Michel Lallement, chercheur au CNAM, est allé s’immerger dans les hackerspaces de la Silicon Valley. Impressionnante plongée dans un monde « middleground » (voire underground), et dans l’univers d’idéalistes (?) qui veulent changer le rapport au travail, le rapport à la technique, et y remettre de la passion, du Faire, et de la liberté. Le sous-titre du livre L’âge du Faire: hacking, travail, anarchie.

C’est quoi un hackerspace ?

C’est quoi un hackerspace, ou un makerspace, ou encore un hacklab ? C’est un lieu de travail, opéré par une communauté qui se retrouve autour d’un intérêt commun pour l’informatique, la science, la technologie, le prototypage, les arts digitaux. Et pour la fabrication (au sens large : faire des choses), le « Faire« . Le hacking est à distinguer du cracking. Le hacker est un bidouilleur qui cherche à créer des choses, à détourner des objets de leurs usages initiaux, là où le craker est un pirate – informatique le plus souvent-, qui cherche à voler des données, à casser, et au final à agir hors-la-loi. Le livre s’intéresse à ceux qui peuplent les hackerspaces, majoritairement des hackers.

Passionnante immersion chez les makers

Michel Lallement signe un ouvrage très facile à lire, passionnant et très immersif. Nous sommes vraiment plongés, grâce à son talent de narrateur, dans ces lieux étonnants et bigarrés. Il a choisi de se concentrer sur Noisebridge, et aussi fricoté un peu avec des membres de BioCurious et HackerDojo. Tout un vocabulaire, un jargon presque, et qui peut être très nouveau, arrive avec cette immersion. Les hackers construisent ce que les crakers détruisent. Le Hacker bidouille pour construire.

A Noisebridge, on découvre la manière de fonctionner très particulière de ces « communautés », et les problèmes qu’ils ont à gérer au quotidien. Leur règle d’or ? « Be excellent to each other ». Leur manière de gérer ? Une réunion hebdomadaire ouverte à tous, animée et structurée, qui permet de décider par consensus collectif, des orientations/décisions à prendre. Exigeant, complexe inutilement parfois, mais très socialisant.

La plongée historique dans les racines de ces hackerspaces est passionnante aussi. Le fondateur de Noisebridge, Mitch Altman, a été notamment très influencé par le Chaos Computeur Club allemand.

Ce livre est à lire, à mon sens, par tous ceux qui de près ou de loin sont intéressés par l’essor de ce type de lieux, que ce soit à l’intérieur des entreprises, ou dans la société civile sous des formes associatives ou commerciales (comme les Techshop, le FabClub ou Usine.io par exemple). C’est pour ça que le livre s’est retrouvé sur le sommet de la pile : nous sommes en train, avec Mickaël Desmoulins, mon binôme/compagnon d’aventure, – et avec toute une communauté ! – d’accompagner/penser la mise en place d’un lieu de ce type à l’intérieur de l’entreprise dans laquelle nous travaillons. C’est passionnant, et aussi inconfortable, puisque nous devons en permanence apporter des éléments de compréhension de la valeur d’un tel dispositif, tout en étant en train de le découvrir nous-mêmes, et de maintenir dans ses gènes une forte capacité à l’adaptation permanente, à l’apprentissage.Réflexions et critiques

Je voudrais livrer ici quelques réflexions que le livre a pu provoquer/susciter/prolonger. J’ai une conscience très nette du peu de structuration de ces réflexions, comparées aux apports de Michel Lallement dans son bouquin. Disons que je voudrais éclairer son travail de chercheur par un apport de praticien expérimentateur. Et partager quelques doutes aussi (c’est pas marrant sinon).

Une chose frappante dans la comparaison implicite entre NoiseBridge et le Creative People Lab que nous animons, c’est la similitude. C’est normal, puisque nous nous sommes inspirés en partie des FabLab et des hackerspaces pour imaginer notre lieu/communauté, et ses modes de fonctionnement. Nous avons également eu la chance de croiser la route de Nicolas Bard et d’ICI Montreuil, pour des échanges et pour des formations. Et il y a aussi, c’est naturel, des différences, puisque les contraintes et le contexte d’un hackerspace ne sont pas exactement ceux d’un « fablab/hackerspace interne ».Rapport au travail

Le fondement des tiers-lieux de type hackerspace ou FabLab, c’est d’abord et avant tout le volontariat, la libre participation. C’est une excellente et très frugale manière de s’assurer que les membres sont a minima engagés et curieux. Et qu’ils trouvent dans le travail un peu de plaisir. Cette libre participation garantie au même titre une forme assez solide d’ouverture, et de brassage permanent des personnes, des compétences.

Il y a ensuite une volonté commune d’apprendre et de faire. D’apprendre pour soi, d’apprendre aux autres, de partager. Et de faire : ne pas rester dans le monde des idées, mais se confronter au réel, toucher du doigt certaines technos, apprendre par des projets concrets.

Tout cela dessine un rapport au travail particulier, très bien analysé par Michel Lallement, qui se déplace du travail « hétéronome » vers le travail « autonome ». La manière d’en discuter de Michel Lallement, citant André Gorz, puis Habermas, me laisse plus dubitatif. Je ne pense pas, et ne crois pas vraiment, au travail « qui trouve en lui-même sa propre finalité ». C’est une vue d’intellectuel, très belle sur le papier, mais qui me semble manquer un certain nombre de motivations humaines, de nécessités humaines.

La reconnaissance par les pairs, également, tient une place plus importante que les médailles décernées par les chefs comme « rétribution sociale ». Ces simples mécanismes de reconnaissance par les pairs suffisent il me semble à prouver que le travail n’est jamais uniquement une fin en soi.Mode d’organisations

Horizontal, communautaire et consensuel, le mode d’organisation privilégie le consensus et la doOcratieEn terme d’organisation, les hackerspaces secouent les puces de la manière de faire des entreprises « classiques ». Très horizontal, communautaire et consensuel, le mode d’organisation privilégie le consensus (intense) et la do-ocratie (soumise à la régle du « Be excellent to each other ») : la doocracy, qu’est-ce que c’est ? Une structure organisationnelle dans laquelle les individus choisissent librement leurs rôles et leurs tâches et les exécutent. Est légitime et responsable celui qui fait, pas celui qui a un titre ou une fonction.

Il nous reste à inventer le mode de fonctionnement durable de ce genre de choses dans une entreprise, mais on voit bien que ça fait sens dans toutes fonctions connexes à l’innovation. Logique d’agilité, de créativité et de connexion entre les gens, et les entités, porosité entre l’interne et l’externe, logique de test&learn.

Critiques … constructives

Je redis tout le bien que je pense de l’ouvrage de Michel Lallement ; agréable à lire, riche, éclairant, documenté, c’est vraiment pour le lecteur une belle immersion dans un univers nouveau à plein d’égards. J’ai deux petites critiques à formuler. L’une concerne la grille d’analyse des motivations des membres, l’autre le choix du terrain.

Sur la lecture des motivations des membres, il me semble que l’analyse de Michel Lallement se retrouve à certains moments en pleine contradiction, ce qu’il note très honnêtement, mais sans prendre conscience que la contradiction n’est que le fruit d’un cadre d’analyse relativement teinté d’anti-capitalisme. En effet, il n’y a pas de contradiction à vouloir travailler autrement, y compris sur les modalités de rétribution, à vouloir faire évoluer l’existant, à y réinjecter des valeurs un peu différentes, ET le fait de s’insérer dans une logique d’économie libérale.

Vouloir faire croire que le fait de créer une communauté d’intérêt serait déjà en soi un acte de « contre-culture » vis-à -vis du capitalisme est un contre sens absolu.Le libéralisme et le capitalisme n’excluent en aucune manière des actions désintéressées économiquement, et ne sont pas des pensées qui font la promotion d’une sorte d’individualisme exacerbé, obsédé par les gains financiers. Si des dérives ont eu lieux, elles ne sont pas à mon sens des raisons de jeter le bébé avec l’eau du bain. Les libéraux historiques ont toujours défendu la libre association, les syndicats, et liberté des humains de s’organiser comme bon leur semble. Après, les humains restent des humains, et il leur faut bien être responsables de leurs actes. Si je veux travailler librement sur des sujets qui me plaisent, et orientés uniquement par moi, il faudra bien quand même je trouve de quoi manger. Et donc inventer un business model (mécénat, dons, participations, création d’entreprise lucrative, etc…) qui me permettra de concilier toutes mes exigences. Les hackers sont à la même enseigne que les autres humains.

Vouloir faire croire que le fait de créer une communauté d’intérêt serait déjà en soi un acte de « contre-culture » vis-à -vis du capitalisme est un contre sens absolu. Mais nous avons tellement pris l’habitude que tout le monde parle du libéralisme et du capitalisme (sans savoir ce que c’est) comme s’il s’agissait de monstreuses idéologies que nous ne prenons plus la peine de le noter. Je dois être un peu rigide pour ne pas vouloir tomber dans le mainstream « anticapitaliste » et « antilibéral » (antilibéral=totalitaire?). Pour le dire plus directement, on peut très bien s’épanouir dans un lieu de type hackerspace, sans pour autant rejeter la société capitaliste/libérale. Pourquoi le faudrait-il ?Nous arrivons à la deuxième « critique ». Je comprends pourquoi Michel Lallement a choisi Noisebridge comme terrain d’étude. C’est un des plus emblématiques des hackerspaces, porté par des gens vraiment charismatiques, très idéalistes, et cela permet d’aller toucher certaines racines des motivations, et du système alternatif qui est proposé. Mais il y a une logique de « pureté » qui me dérange un peu là -dedans : un hackerspace dont l’objectif serait d’avoir un business model viable, ne reposant pas forcément sur le mécénat et les dons, et ne visant pas forcément à transformer de manière radicale la société, n’est-il pas aussi un hackerspace ? Ma réponse, clairement, est oui. Et je dirais même plus : Noisebridge tourne presque en vase clos dans l’under/middle ground, là où d’autres sont plus riches en termes de croisement hétéroclites (ce qui est un gage de richesse en termes de créativité, il me semble). Faire le pont, la traduction entre des univers différents, me semble être aussi un des éléments apportés par de tels lieux/communautés. Ce qui se passe aux interstices entre les différents éco-systèmes est toujours utile à penser et à observer.

Ce ne sont là que des critiques – mineures – de quelqu’un qui a vraiment aimé le bouquin : le livre est tellement bien, que je suis frustré de ne pas pouvoir lire une autre immersion dans un autre espace et une autre communauté. Vite : la suite !Quelques doutes et questions ouvertes

Tout cette plongée dans Noisebridge m’a passionné. Les valeurs portées par les membres me touchent. La charte de Noisebridge est à ce titre exemplaire et tape très fort : Vision.

Je suis en phase avec ces idéalistes qui veulent avoir de la joie au travail. Comment penser autrement une activité dans laquelle on investit du temps et de l’énergie ? J’ai souvent le sentiment de porter cette manière de vivre son travail au sein de notre Lab interne, et qu’elle trouve un écho chez les membres de notre communauté. Et même temps, je mesure la chance que j’ai, et le décalage avec le reste du mode de fonctionnement de l’entreprise. Il nous reste à réussir à faire le pont entre deux mondes, celui de l’exploration, de la créativité, du « potentiel » mis en place sans garantie de succès, et le monde de l’exploitation, des KPI, des résultats qui doivent tomber à date fixe, des comptes à rendre. Comment faire ce pont sans perdre ce qui fait la force d’un lieu très ouvert comme celui-là ? A-t-il à terme une chance d’exister à l’intérieur de l’entreprise, et transformer sa culture, ou serait-il plus pertinent en dehors des contraintes habituelles ? L’ambidextrie organisationnelle est-elle possible ? Certaines entreprises ont imaginé des structures de ce type à l’extérieur, pour de bonnes raisons aussi (Ilab d’AirLiquide, Big de Pernod-Ricard). Questions passionnantes, et ouvertes. Comme tout ce qui est passionnant. Nous avons choisi de faire exister ce hackerspace, ce « garage » – le Creative People Lab – DANS l’entreprise, et avec les mêmes visées de formation, et de partage créatif que les hackerspaces. C’est en rupture, c’est plutôt nouveau ; et c’est aussi ce qui est passionnant.