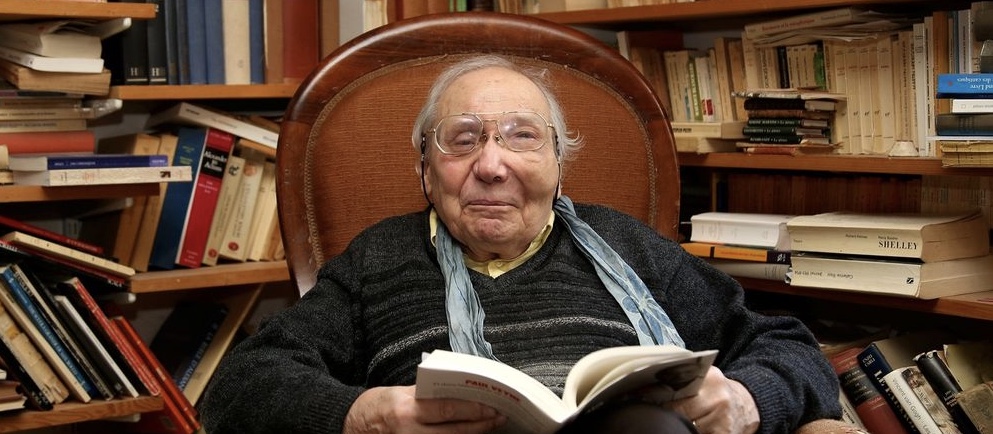

J’avoue qu’ayant lu la biographie de Paul Veyne sur Wikipedia, j’avais envie d’aimer son livre. Son parcours d’un milieu modeste jusqu’au Collège de France comme spécialiste de l’antiquité suscite l’admiration et le respect : il a été le premier de sa famille à obtenir son Bac.

Je me suis donc accroché, dans ce livre très érudit, tout en nuances, stimulant, mais dont le fil n’apparait pas clairement, au-delà des questions soulevées sur les « modes de croyances » et « programmes de vérité ». Les auteurs grecs croyaient-ils à leurs mythes ? Tantôt historiens, tantôt philologues, tantôt critiques, leur rapport à leurs propres croyances, et à celles de leurs ancêtres étaient pour le moins complexes. Comme les nôtres.

Et c’est à la toute fin que j’ai compris : ce livre est écrit à l’envers. Ou plutôt : c’est un livre très français dans sa construction. Les anglo-saxons, généralement, récapitulent en début d’ouvrage les thèses principales, quitte à les caricaturer un peu, pour ensuite rentrer dans le détail et l’argumentation. Ici, c’est l’inverse : on suit un raisonnement sans avoir eu l’exposé de la thèse, pour découvrir, dans le dévoilement final, quel était le propos. J’avoue préférer la méthode anglo-saxonne qui annonce la couleur.

Le dernier paragraphe (!) du livre donne donc le propos du livre :

Le propos de ce livre était donc très simple. A la seule lecture du titre, quiconque a la moindre culture historique aura répondu d’avance : « Mais bien sûr qu’ils y croyaient, à leurs mythes! » Nous avons simplement voulu faire en sorte que ce qui était évident de « ils » le soit aussi pour nous et dégager les implications de cette vérité première.

Beau programme : pourquoi ne pas l’avoir annoncé au début ? On comprend pourquoi à la fin : dans le dernier chapitre, Paul Veyne nous explique que la vérité n’existe pas. C’est sûr que s’il nous explique cela au début, nous risquons de reposer le livre instantanément. Pourquoi écouter ou lire les propos d’un homme qui termine son livre par l’énoncé de cette vérité première paradoxale « la vérité n’existe pas » ?

Plus précisément, sa vision de la vérité et de la connaissance me parait très naïve. « S’il n’y a pas de vérité absolue, certaine, alors la vérité n’existe pas ». Eh bien non. Par ailleurs, Paul Veyne, visiblement, ne comprend pas bien la notion de vérité-correspondance (fondant les sciences), si essentielle pour penser la vérité.

Il confond, pour faire une analogie, la boussole et son usage. La vérité est la boussole, qui sert à jauger les connaissances dans leur adéquation au réel. Le doute est un autre outil. Finalement, la conception de la vérité de Paul Veyne est digne d’un enfant … ou d’un marxiste. Et c’est très clairement le cadre de pensée de Paul Veyne dans les dernières pages. Paul Veyne baigne en plein polylogisme : la vérité n’est que le reflet, l’apparence, l’outil, pour pouvoir imposer des idéologies ou un pouvoir (voir mon article sur l’historicisme et le polylogisme). Donc plus aucune vérité n’est possible.

Il reste de ce livre des exemples intéressants, passionnants parfois, une démarche de doute systématique très riche. Mais l’outil du doute, sans l’outil de la vérité, cela finit en nihilisme. Je n’aimerais pas être dans la tête de Paul Veyne : rationnel, esprit très fin, amoureux de la connaissance, érudit, mais perdu dans un monde mental où la vérité n’est rien.