« Greta a tué Einstein » est un remarquable essai sur les mécanismes qui nous conduisent, collectivement, à être influencés par des manipulateurs, plutôt que par la science et la vérité.

La science sacrifiée sur l’autel de l’écologisme

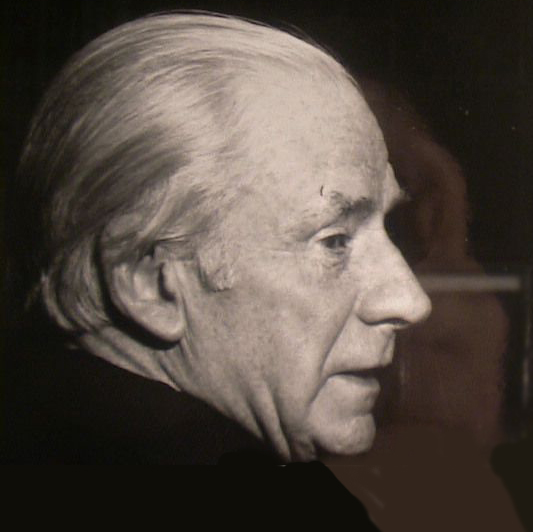

Jean-Paul Oury, Docteur en histoire des sciences et technologies, éditeur de l’excellent site European Scientist et auteur notamment sur Atlantico, signe avec « Greta a tué Einstein » un excellent essai sur les méfaits de l’idéologie et du principe de précaution sur les débats publics concernant les sujets scientifiques et techniques.

J’ai mis un peu – trop! – de temps à lire ce livre, car d’une part j’en connais déjà certains morceaux pour les avoir moi-même traités – beaucoup plus superficiellement – sur ce blog (par exemple sur les ondes, les nitrates, les OGM, le CO2, etc.), et d’autre part, je connais bien les travaux de Jean-Paul Oury – nous avons travaillé ensemble dans notre réseau de blogueur, et j’avais déjà lu son très bon « OGM, moi non plus ».

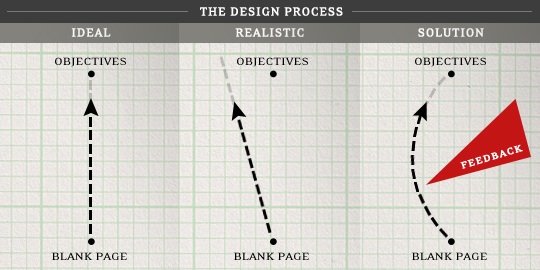

Dans « Greta a tué Einstein » (le titre s’appuie sur le fait que ces deux personnages ont fait la une du Times magazine, en 1999 et en 2019), J.-P. Oury fait un parallèle saisissant entre le monde scientifique, et le monde des militants de l’écologisme (déifiant la Nature). Exemples nombreux et ultra-documentés à l’appui, l’auteur démontre comment les activistes ont réussis à pourrir les débats, pervertir la science, à culpabiliser et à faire peur, et finalement à politiser la science et l’information sur les technologies. Implacable dans son analyse, il montre comment le principe de précaution, manié sans vergogne, peut facilement être un argument à opposer à toute innovation et à toute nouvelle technologie. La lecture de ces chapitres, sur ces sujets que je connais déjà, est rageante, décourageante… mais très instructive !

Espoir ?

Fort heureusement, après la dénonciation de ces manipulations éhontées, J.-P. Oury revient sur un mouvement de fond, réel, qu’il nomme la « contre-attaque de l’Empire rationaliste ». Je constate comme lui la réalité de ces voix qui s’élèvent pour contrer les délires écologistes. Je me permettrai d’en nuancer la portée, cependant, car la période COVID récente a permis de constater, tout d’abord, une alliance inédite entre une partie des médias, les GAFAMs et le monde politique pour censurer presque toute expression d’opinion divergente de la « doxa » gouvernementale. Ensuite, ces fameux acteurs de la contre-attaque n’ont pas tous brillé par des prises de position rationnelles. Mais il est vrai que certaines vérités émergent (trop tard?) sur le nucléaire, sur les OGMs, sur l’IA , sur les postures anti-rationnelles. Je ne suis pas convaincu non plus, et c’est peut-être un des points aveugles de l’essai, que ces membre de la contre-attaque, en France, soient tant que cela prêt à aller démonter ces escroqueries intellectuelles que sont la « transition écologique », les « bilans carbones », et autre foutaises permanentes sur le CO2 humain qui provoqueraient des catastrophes… toujours prévues, jamais observées.

A lire … pour en discuter

Je recommande vraiment cet ouvrage, très riche et très documenté, tout en restant digeste et d’une longueur raisonnable. La réflexion finale m’a paru être une ouverture intéressante, sur la nécessaire réconciliation entre l’Homme et la Nature. Contrairement aux affirmations stupides des amis de Greta Thunberg, il n’y a pas d’opposition entre la Nature et l’Humain. L’humain fait partie de la Nature, et il a de tout temps utilisé sa créativité et son inventivité pour limiter les contraintes subies, et ce processus est appelé par l’auteur une « libération » plutôt qu’un « combat ». Il cherche, en s’appuyant sur Raymond Ruyer, une voie qui sort de la dichotomie « esprit »/ »matière », et qui redonne à l’Homme sa place à la fois singulière et dans le cosmos. Quelqu’un qui fait référence à la fois à Ruyer et à Popper dans sa conclusion ne peut pas être complètement malhonnête.