La chaire de santé de sciences Po organise les « Tribunes de la santé« . Le Dr. Martin Winckler, médecin généraliste à temps partiel au centre de planification de l’hôpital du Mans, et écrivain, a été l’invité de cette tribune pour y décrire les obstacles et les enjeux relatifs à son métier (13 février 2008, « La crise de la médecine générale »). Bon nombre de ses constats de base trouvent un écho en odontologie : « les études de médecine sont trop élitistes, technicistes et autoritaires » ; ou encore : « les facultés de médecine françaises apprennent aux généralistes à penser en spécialistes alors qu’elles devraient enseigner aux spécialistes à penser en généralistes ».

Attention chaud devant !

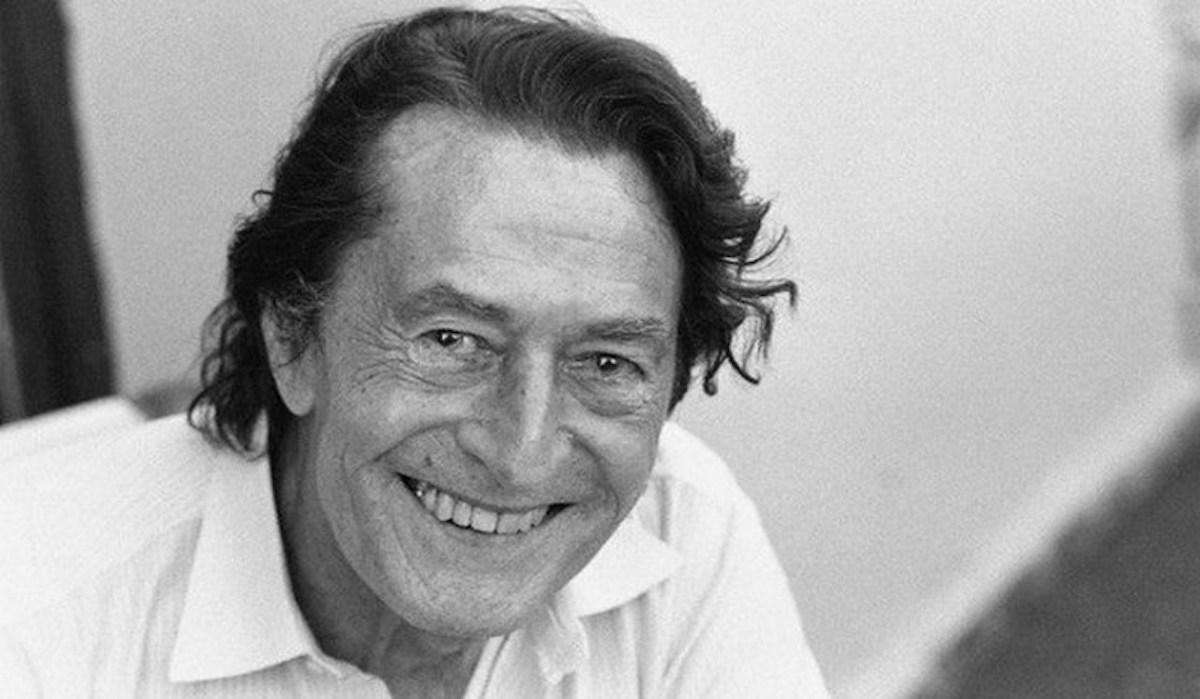

Malheureusement notre confrère médecin se prend les pieds dans le tapis en affirmant : « L’idéal du médecin n’est pas de diagnostiquer les maladies mais de faire en sorte que la santé en général de la population soit la meilleure possible ». Quelle confusion ! N’est ce pas au politique de faire en sorte que la santé générale de la population soit la meilleure possible ? Et qui doit se charger de « diagnostiquer les maladies » si ce n’est pas au médecin ? Un tel dérapage ne fait-il pas froid dans le dos ? Martin Winckler n’est qu’un politique déguisé en médecin. Il n’y a pas de honte à ce que tout citoyen donne son avis politique. Mais il ne faut pas le faire comme médecin ès qualité. A vouloir jouer à contre sens (Sciences Po invite un médecin), on décrédibilise, et le médecin, et le politique. Si Winckler ne veut pas diagnostiquer les maladies, qu’il évite de parler au nom des professionnels de santé.

Zorro