Trois écueils — au moins ! – sont à éviter lorsqu’on réfléchit sur cette notion un peu étrange du sens de la vie.

Pas de sens absolu

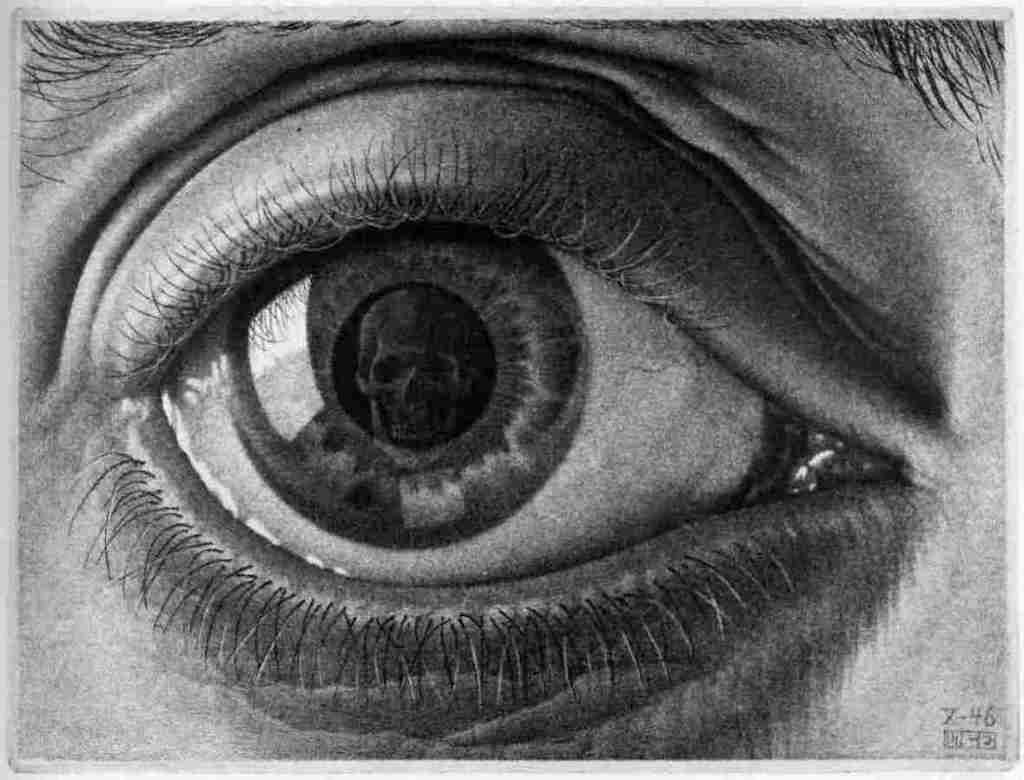

Le premier consiste à croire qu’il existe un sens absolu, qui serait à trouver hors de nous et de nos représentations. Comme une sorte d’objet mystérieux à trouver, de Graal. Il me semble que la quête du sens n’est pas une chasse au trésor. C’est un écueil mental difficile à contourner car, dans notre esprit, la recherche de quelque chose est associée à l’idée d’un objet séparé de nous entièrement. La quête de sens est nécessairement à la fois une exploration du monde, mais aussi de nous, et de nos rapports avec le monde. Le premier écueil, donc: croire qu’on pourra résumer le sens de la vie en une phrase. Aucune ne le pourrait, et comme le sens est une construction permanente, ce serait bien triste et figé si c’était possible. On cherche spontanément une définition stable, et c’est une dynamique et des méthodes que l’on trouve. Peut-être la meilleure analogie pour décrire cet écueil est celui de la quête de connaissance : la science progresse, et nous en savons toujours plus sur le monde, mais plus la connaissance progresse, et plus l’ampleur de ce que nous ne connaissons pas augmente. La marche vers la connaissance, cumulative, est également infinie. On trouve bien quelque chose, mais qui nous échappe toujours en même temps. Il s’agit d’une frontière qui bouge, pas d’un lieu auquel on accède. C’est le paradoxe de la connaissance, et certainement celui du sens également. Le sens, cependant, n’est pas la connaissance, et la similitude de mécanisme d’appréhension ne doit pas faire prendre l’un pour l’autre. Il y une dimension rhétorique, narrative, discursive, dans le sens qui ne me semble pas aussi présente dans la connaissance.

Le sens existe quand même

Le deuxième écueil consiste à croire qu’il n’existe aucun sens. C’est l’attitude logique lorsqu’on comprend le premier écueil : puisqu’il n’existe pas de sens absolu, et que le monde, définitivement est « déraisonnable » (Camus), alors rien n’a de sens. Cette position radicale est erronée aussi, au moins en partie : rien n’indique que le sens ne peut pas être quelque chose de relatif, et à bien y réfléchir, on se demande comment il pourrait en être autrement. Il me semble qu’accorder de l’importance au sens est simplement une manière de se positionner dans une bonne attitude réflexive pour toujours remettre nos représentations en question. Questionner le sens de nos actions, de nos idées, de nos représentations, c’est une manière de prendre de la distance par rapport à nous-mêmes. Une sorte d’émancipation de soi.

Plus profondément, je pense que nous pouvons être véritablement acteur de la construction du sens. Je prends le mot sens dans son acception complète (sensation — direction — signification). Nous sommes acteurs de notre vie, y compris spirituelle (voilà un troisième écueil : la question du « sens de la vie » ne peut faire l’économie de penser aussi la « vie », en plus du « sens ». Il y a deux mots dans la phrase). Donc nous sommes acteurs, pleinement, de la construction de nos représentations, de nos méthodes de pensée. Qu’est-ce que le sens, sinon un ensemble de représentations particulières et de méthodes ?

Ce n’est pas que nous

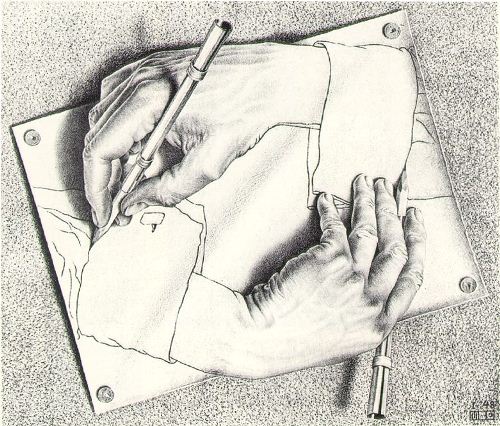

On voit poindre naturellement le troisième écueil : croire que la construction du sens repose entièrement sur nos frêles épaules. Cette construction, et c’est en cela que la question est passionnante, dépend en partie de nous, et en partie du monde et des autres. Sauf à tomber purement et simplement dans l’idéologie ou l’utopie. Nous avons besoin, pour penser bien, de « sortir » mentalement du monde, de rêver, d’imaginer, mais le sens est bien ce qui nous relie au monde, à la réalité, autant qu’à nous-mêmes. Pour le dire autrement, il y a des choses qui font sens.

Je considère que nos représentations, d’ailleurs, font partie de la réalité, ce qui complexifie encore un peu la tâche…La suite du travail consiste donc à identifier ce que peuvent être des « bonnes » représentations et des « bonnes » méthodes de pensée pour cette quête de sens. Mais je reviendrai d’abord dans le prochain billet sur les représentations et la réalité. C’est un intéressant paradoxe.