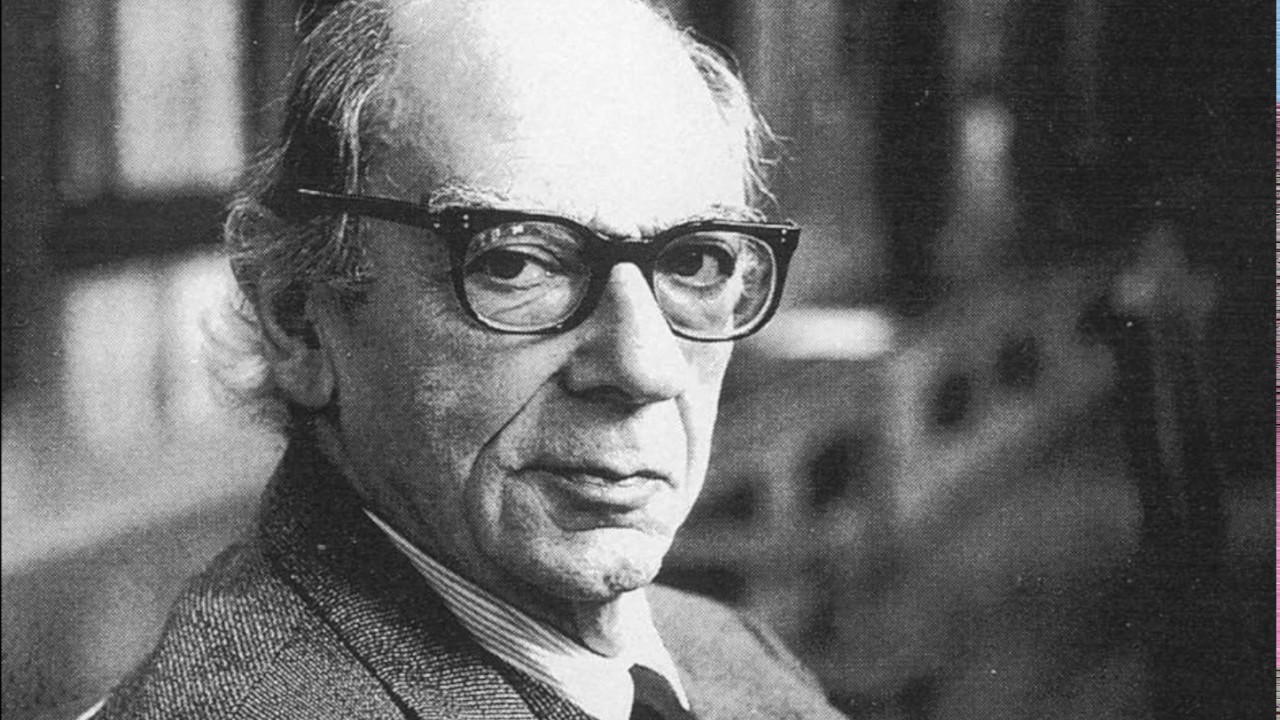

J’ai commandé l’essai d’Isaiah Berlin, « A contre-courant », après avoir lu le bouquin de Vargas Llosa, « L’appel de la tribu« . Il parlait de Berlin comme d’un grand intellectuel, d’une grande honnêteté, et sa vie digne d’un roman attisait encore un peu plus la curiosité. Je n’ai pas été déçu.

Berlin, magistral historien des idées

Berlin était effectivement un grand intellectuel, à en juger par les textes regroupés dans « A contre-courant. Essais sur l’histoire des idées. » Berlin passe en revue des auteurs variés, en soulignant à chaque fois pourquoi ils étaient « à contre-courant » de certains paradigmes ou dogmes de leur époque. Notamment des penseurs anti-rationalistes ou des contre-lumières.

Si l’on devait résumer l’approche et l’attitude d’Isaiah Berlin en quelques mots clefs, je dirai qu’il est :

- rigoureux et érudit : tel un chercheur, cet historien des idées fait preuve d’une rigueur impressionnante dans ses analyses, d’une grande objectivité également. Il est par ailleurs extrêmement érudit, et la somme de références citées pour chaque petit chapitre laisse songeur. Quel travail !

- adogmatique et pluraliste : plus qu’objectif comme je l’écrivais, Berlin sait se glisser dans la pensée et la vie des auteurs qu’il étudie. Il ne s’occupe pas de chercher un accord entre ses propres idées et celles des auteurs, mais à éclairer comment leur pensée, complexe, souvent moins cohérente que celle, plus systémique, des Lumières, parvient néanmoins à éclairer et à apporter à l’humanité. Un vrai pluralisme philosophique.

L’exemple de Machiavel

J’ai été particulièrement impressionné par le chapitre sur Machiavel, que je connais un peu. Comme dans une enquête, Berlin cherche pourquoi Machiavel est toujours aussi mystérieux, commenté, et suscite autant d’interprétations différentes. Il contredit la version classiquement défendue, à savoir que Machiavel aurait séparé la morale de la politique, ce qui en ferait un auteur sulfureux. Preuve à l’appui, auteurs nombreux à l’appui, il montre qu’une autre hypothèse est plus probable. Loin d’être un auteur a-moral, Machiavel a « simplement », sans en faire mention explicitement, construit son oeuvre sur une morale différente de la morale chrétienne dominante à son époque. Machiavel tient des raisonnements appuyés sur une morale païenne, pré-chrétienne, et c’est probablement ce qui a choqué et continue de choquer les lecteurs.

Machiavel institue une opposition (…) entre deux façons de concevoir la vie, et par conséquent entre deux morales. L’une est la morale du monde païen : les valeurs essentielles sont le courage, l’énergie, la force d’âme devant l’adversité, la réussite dans les affaires publiques, l’ordre, la discipline, le bonheur, la force, la justice. l’important, surtout, est d’affirmer ses revendications légitimes, et de disposer d’un pouvoir et de connaissances suffisants pour pouvoir les satisfaire. (…) Machiavel y voit les meilleurs moments de l’humanité, et, en bon humaniste de la Renaissance, souhaite les faire revivre. Face à cet univers moral (…), on trouve, d’abord et avant tout, la morale chrétienne. L’idéal chrétien met au premier plan la charité, la miséricorde, le sacrifice, l’amour de Dieu, le pardon accordé aux ennemis, le mépris des biens de ce monde, la foi dans la vie future. Les chrétiens croient au salut de l’âme individuelle, qui possède, à leurs yeux, une valeur infinie, qui est bien plus importante en tout cas que l’objectif politique ou social, ou tout autre objectif terrestre, quel qu’il soit, sans aucune commune mesure avec des considérations d’ordre économique, militaire ou esthétiques quelconques.

Comme le dit très bien Berlin, à la fin de ce chapitre très dense et passionnant :

L’éthique de Machiavel, comme celle d’Aristote et de Cicéron, est une éthique sociale et non individuelle.

A contre-courant

Comme le dit très bien Roger Hausheer (spécialiste de Berlin), qui préface le livre, Berlin est aussi à contre-courant parce qu’il va chercher des auteurs parfois peu connus, et parce qu’il a identifié qu’ils ont, d’une manière ou d’une autre, par leurs pensées « à contre-courant » de leur époque, enrichi, préfiguré, rendu possible les évolutions futures de divers courants de pensée. Et donné à voir, à penser, une manière d’être « humain » qui sans être nécessairement celle qui est la nôtre, vient l’enrichir de reflets nouveaux, complémentaires, indispensables. Ainsi, nous suivons, de manière passionnante et toujours enrichie d’éléments de biographies forts utiles, des éléments de pensée de Vico, Hamann, Herzen, Sorel ou une réflexion sur Verdi, basée sur la pensée de Schiller. Et quelques autres plus connus que sont Montesquieu, Machiavel et Hume. Pour terminer, le mot de la fin de la préface d’Hausheer me parait bien résumer l’attitude et la musique qui se dégage des essais de Berlin regroupés dans « A contre-courant » :

Si l’on peut attribuer à Berlin une ontologie, elle consisterait à dire que ce qui existe de la façon la plus incontestable, et dont nous avons la connaissance la plus directe et la moins criticable, ce sont les êtres humains, placés dans une conjoncture historique donnée – nous-mêmes et les autres, c’est-à -dire des hommes concrets, individuels, uniques, autonomes, libres et responsables à des degrés divers. Nous avons une vie intérieure, faite de pensées, de sentiments, d’émotions, nous formulons consciemment des principes et des buts, et nous nous efforçons de nous y conformer dans nos activités extérieures. Vouloir réduire ces réalités aux lois et aux catégories des sciences de la nature, moins intelligibles parce que purement causales ou statistiques – ou vouloir les transformer, ce qui ne vaut pas mieux, en éléments fonctionnels dans le cadre d’un système abstrait quelconque, métaphysique, téléologique, ou mécanique – même si la tâche diabolique, humaine, ou divine, que l’on s’est fixée, en devient plus facile, c’est vouloir nier, en fin de compte, ces vérités, les plus immédiates, les plus frappantes, que tous les hommes connaissent au sujet d’eux-mêmes. Bien souvent, on finit par s’en prendre à ces vérités mêmes, qu’on enferme, qu’on étouffe, qu’on mutile, avec les conséquences que l’on sait, et qui apparaissent avec évidence dans les essais (d’Isaiah Berlin). (…) Des voies différentes, qui toutes permettent à l’homme de s’acheminer vers sa pleine réalisation, peuvent se croiser et se bloquer réciproquement. Des entités d’une valeur intrinsèque ou d’une beauté inestimables autour desquelles un individu ou une civilisation pourraient vouloir construire tout un genre de vie, se trouvent engagées dans des conflits mortels. L’issue en est, forcément, l’élimination d’un des protagonistes, et donc une perte absolue et irrémédiable. La tendance générale des écrits de Berlin est de souligner et de creuser cette idée de conflit et de perte inévitables, pour mieux faire ressentir la nécessité des choix absolus. Il a mis à mal ces visions, génératrices d’harmonie et de tranquillité, qui, certes, atténuent la souffrance et les causes de tension, mais qui, en même temps, sapent la vitalité et l’énergie des hommes, et leur font oublier ce qu’ils ont d’essentiellement humain. Sans cesse, il nous rappelle au sentiment de la liberté et de la responsabilité qui sont les nôtres. Lorsqu’on rassemble ses écrits, dispersés dans tant de revues et de périodiques souvent inaccessibles, on se trouve devant un des exposés les plus complets, les plus convaincants, les plus impressionnants et les plus satisfaisants qui aient jamais été fait de la conception intégralement libérale et humaniste de l’homme et de la condition humaine.C’est pourquoi ils méritent d’être mis à la disposition des hommes de notre temps.