Une distinction importante existe entre « loi » et « réglementation ». C’est un très bon outil pour analyser une partie des atteintes actuelles à la Justice, à la Liberté et à la paix sociale.

Justice, droit positif et droit naturel

Nous vivons dans des sociétés civilisées, c’est-à -dire des sociétés qui ont peu à peu incorporées dans leurs règles de fonctionnement les apprentissages moraux que les humains avaient fait. C’est mal de tuer, il y a donc une règle qui le dit « Tu ne tueras point ». Ces règles sont en général formulées en posant une limite entre ce qui est interdit (formulé dans la règle) et le reste, qui est par défaut autorisé. Ces Lois visent la Justice, et s’appliquent à tous de la même manière. Pas de morale sans visée universelle. Ces Lois ne sont pas nécessairement explicitées, certaines sont présentes dans la tradition de telle ou telle société, sans forcément avoir fait l’objet d’une incorporation dans le droit positif. Le droit naturel, les traditions, notre raison, le sens de la Justice permettent d’avoir un regard critique sur le droit positif, et c’est pour cela qu’il évolue.

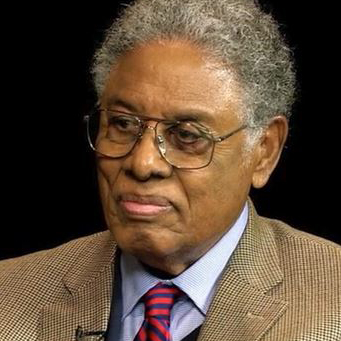

Ce que je peux faire, ce n’est pas ce que me dit un homme de loi ; mais ce que l’humanité, la raison et la justice me disent que je devrais faire.

Edmund Burke (1729-1797)

Homme politique et philosophe irlandais.

Dans la pensée d’Hayek, une distinction est faite entre ce droit positif (appelé « Thesis », le droit du législateur), et le « Nomos », le droit issu de la jurisprudence, de la tradition, et qui préexiste à la Loi positive. On obéit au droit du législateur parce qu’il fait appliquer une Loi présumée exister en dehors d’elle et fondée sur l’opinion diffuse de ce qui est juste.

Lois et réglementations

Une distinction supplémentaire doit être faite au sein du droit positif (« Thesis »). J’ai gardé cette distinction comme un outil de pensée très utile de ma lecture d’Hayek, moins précis et détaillé que l’analyse qu’il en faisait, mais qui me sert souvent sous cette forme (en écrivant cette phrase, je viens de décider de relire cet extraordinaire livre). Il s’agit de la distinction entre Lois et Réglementations.

- les lois sont les règles qui servent la justice. Elles ont une visée universelle, s’appliquent à tous de la même manière (Égalité devant la loi), et sont en général plutôt formulées négativement (« tu ne dois pas… »). Ces lois sont celles du Rule of Law, plutôt du côté du Nomos. Les Lois, interdisant certains comportements, ne disent pas ce qui doit être fait, mais ce qui ne doit pas être fait. Elles sont un outil pour favoriser la liberté, et l’ordre spontané. Les lois, en France, sont proposées, débattues, adoptées par l’Assemblée Nationale.

- les réglementations sont les règles qui servent un objectif spécifique, en fixant un certains nombres de contraintes non universelles. C’est l’outil des gouvernements pour atteindre leurs objectifs, pour construire un ordre de manière dirigée. Les réglementations ne s’appliquent pas à tous de la même manière, elles sont circonstancielles. Ce sont les règles des constructivistes, c’est-à -dire des règles avec une visée politique qui supposent la capacité à influer sur l’ordre de la société.

On trouve des précisions dans les cours de Droit :

Avant la constitution de 1958, la distinction entre la loi et le réglement existait déjà . Mais cette distinction s’accompagnait d’une affirmation de primauté absolue de la loi. En effet, dans la tradition constitutionnelle républicaine française, la souveraineté est exercée par les représentants du peuple, élus au Parlement, c’est-à -dire le pouvoir législatif. Cette prédominance de la loi aujourd’hui quasiment disparue. (…) La fonction du réglement n’est plus seulement de permettre l’exécution des lois en en déterminant les conditions de mise en oeuvre ; elle est aussi de régir toutes les matières pour lesquelles la loi n’est pas compétente.

On apprend un peu plus loin qu’il existe des procédures de protection du domaine réglementaire contre les empiètements du pouvoir législatif. Il n’existe pas, par contre, de procédures de protection du domaine législatif contre l’empiètement du pouvoir réglementaire. En d’autres termes : le gouvernement peut prendre des décisions, et mettre en place des réglementations qui ne sont pas fidèles à l’esprit des lois.En d’autres termes : le gouvernement peut prendre des décisions, et mettre en place des réglementations qui ne sont pas fidèles à l’esprit des lois. Voilà qui est profondément choquant, conforme par ailleurs à ce que l’on observe, et à mes yeux, une réelle forme de dérive constructiviste. De toutes façons, dans l’esprit des gens, la distinction entre loi et réglementation n’étant pas claire, la voie était ouverte.

Dérives constructivistes : deux exemples

Une société de liberté suppose d’accepter une forme importante d’ordre spontané. L’individualisme, et le régime de liberté qui va avec, consiste à « reconnaître l’individu comme juge en dernier ressort de ses propres fins, et à croire que dans la mesure du possible ses propres opinions doivent gouverner ses actes ». On peut ne pas être individualiste dans ce sens, et c’est précisément ce que les penseurs comme Hayek ont appelé le constructivisme. Deux exemples simples permettront de comprendre comment la réglementation nuit à la loi, à l’égalité devant la loi des citoyens, et donc à la Justice. Cela ne condamne bien sûr pas toute forme de constructivisme, mais devrait par contre susciter la plus grande méfiance vis-à -vis de cette manière de faire.

Rappelez-vous : la distinction entre loi et réglementation est simple ; la loi s’applique à tous et vise la justice, et un ordre spontané de la société dans le respect de ces règles, la réglementation ne s’applique pas à tous, et vise un état précis, un ordre construit, de la société. Les deux exemples montrent bien comment, une fois que l’on accepte d’avoir des règles (réglementations) qui ne s’applique pas à tous de la même manière, on met le doigt dans un cercle vicieux sans fin. Dans les deux cas, l’égalité de fait est visée plutôt que l’égalité devant la loi.

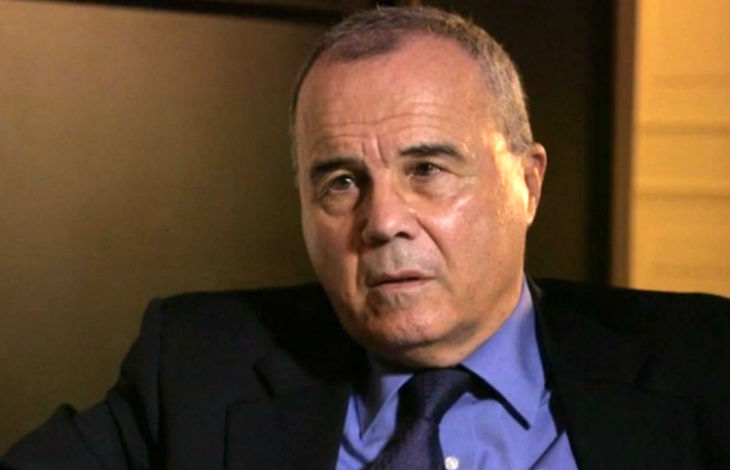

Il y a toute les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude.

Friedrich Hayek (1899-1992)

Economiste et philosophe britannique.

Impôts progressifs

L’impôt proportionnel (taux fixe) est celui qui vise une contribution au financement de l’action publique par les citoyens à proportion de leur revenu (avec un taux de 10%, celui qui a 100 paye 10, et celui qui a 1000 paye 100). L’impôt progressif (taux variable) vise, quant à lui, à une correction des inégalités par la redistribution (le riche payera plus en proportion que le pauvre). Deux manières de penser l’impôt. En France, l’impôt est en partie progressif, en partie proportionnel. Je trouve injuste l’impôt progressif, qui n’a pas de fin, et laisse la porte ouverte à l’arbitraire : selon les humeurs, les volontés politiques, il sera facile de modifier la progressivité et d’aller jusqu’à la spoliation. On ne saurait qualifier de « loi » des réglementations traitant différemment – fiscalement – les citoyens. J’ai pris l’exemple de l’impôt, et on pourrait dérouler les milliers d’injustices qui existent dans ce domaine : selon que vous travaillerez dans tels ou tels secteur vous ne serez pas imposé de la même manière. Constructivisme toujours : le régulateur, dans un bel élan de scientisme, prétend savoir ce qu’il faut soutenir ou affaiblir comme type d’activité.

Discrimination positive

Un autre exemple où la volonté de « construire » un ordre supposément plus juste conduit à faire n’importe quoi : la discrimination positive conduisant à mettre en place des quotas (de noirs, de femmes, de jaunes, d’homosexuels, etc.) pour atteindre une « égalité ». Par des réglementations stupides, on piétine l’égalité devant la loi, on force des décisions injustes. Et à nouveau, l’engrenage est sans fin : une foi l’égalité devant la Loi rompue, comment arrêter le délire ? S’il y a des quotas de noirs, pourquoi pas de roux ? ou d’obèse avec des boutons ? Tout cela est délirant, instrumentalisé par des militants diversitaires, et nous devrions être beaucoup plus fermes sur nos principes. Pour cela, il est important de subordonner à nouveau la réglementation aux lois : la loi est la même pour tous, et – contrairement aux règlements qui sont l’outil des gouvernants – elle est débattue et adoptée par les représentants du peuple.