Quand je suis arrivé à Paris, pour faire mes études, je ne m’informais pas beaucoup. J’avais 20 ans, et le monde politique était loin de mes préoccupations. Mais j’achetais tous les vendredis, sans faute, Le Figaro pour lire le petit texte d’Ivan Rioufol.

Depuis toujours, dans le réel

Il me parlait, et analysait, contrairement à beaucoup d’autres journalistes, du réel. Son petit bloc-notes hebdomadaire était ma gazette pour savoir ce qui se passait. J’ai par la suite, avec l’arrivée d’internet et des blogs, mis les mains dans le cambouis en écrivant sur un blog politique et en animant un réseau de blogueurs politiques (LHC, pour Liberté d’expression, Humanisme, et esprit Critique). Nous avions eu le grand plaisir de l’accueillir, un soir, lors de notre réunion mensuelle de blogueurs. Il était venu nous présenter, dans les locaux que Contribuables Associés mettaient gentiment à notre disposition, son dernier ouvrage.

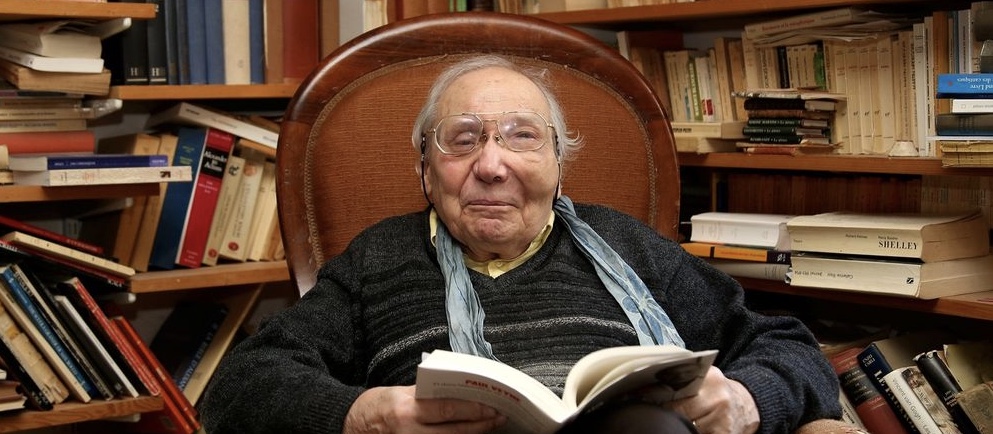

Depuis cette époque je continue de suivre ce que fait et écrit Rioufol. « Aujourd’hui, l’urgence est de sortir du mensonge, de la désinformation, de la haine autodestructrice, qui sont devenus les trous noirs de la civilisation occidentale »C’est un intellectuel courageux, et qui a été très souvent en première ligne, malgré les vents contraires. Très tôt lucide sur la menace que faisait peser l’immigration massive et le multiculturalisme érigé en modèle de société, sans jamais se départir de sa tolérance, il est également proche dans sa ligne libérale-conservatrice de ce que je peux penser du monde : Ivan Rioufol fait partie des quelques intellectuels qui savent, quand ils parlent de libéralisme, de quoi ils parlent. Son amitié avec Alain Laurent n’y est peut être pas pour rien. Ivan Rioufol, sur les sujets de société, me semble très proche dans son analyse, des réflexions proposées par Bock-Côté sur le « régime diversitaire » qui est devenu notre politiquement correct.

Retour sur la colère des Gilets jaunes

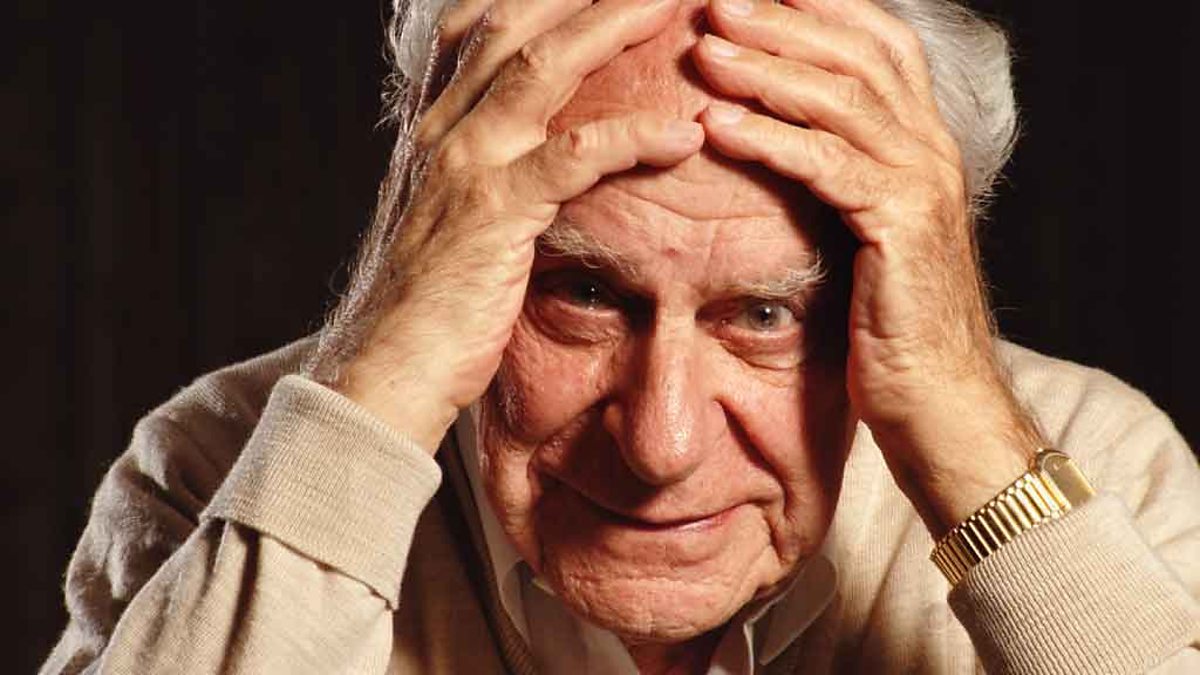

Dans son dernier ouvrage, Les traîtres (aux éditions Pierre Guillaume De Roux), Rioufol nous parle du mouvement des Gilets jaunes, qu’il a vu naître d’un bon oeil, et qu’il a suivi, soutenu, et dont il continue à se faire volontiers le porte-parole. Le titre, qui désigne les responsables politiques français, ou les élites (prises dans le même sens que dans l’ouvrage remarquable de Pierre Mari, En pays défait) est très dur. Mais il faut bien reconnaitre qu’il est juste. Ce n’est pas le titre qui est dur, de fait, c’est la réalité dans laquelle des années de laxisme politique nous ont plongé. La crise du CoVid19 ne fait, malheureusement, que confirmer ce terrible constat : la France est un pays abimé, et dont la culture, le style de vie, les traditions sont volontairement défaits par les dirigeants. Je ne dirais pas tout avec les mêmes mots que Rioufol, mais je suis d’accord avec ses analyses. J’y retrouve la colère que peut susciter le suivi de l’actualité française (ce que je fais quotidiennement grâce à Twitter et à de nombreux sites d’infos). Rioufol ne m’a pas appris tant que cela dans ce livre, parce qu’il fait partie de ceux dont je m’alimente régulièrement : si ce n’est pas votre cas, je vous recommande chaudement la lecture de ce livre qui va droit au but, sans rhétorique, et avec humilité. Je termine ce modeste billet en laissant le mot de la fin à Ivan Rioufol :

Les Gilets jaunes l’ont démontré : seule la société civile est encore capable de se rebeller contre les clercs qui, droite et gauche confondues, persistent à faire de la France un pays amnésique et déculturé, ouvert aux manipulations génétiques et idéologiques. Les âmes fortes sont les bienvenues. La place prise par l’insignifiance et l’émotion dans les grands débats publics laisse voir la paresse qui a envahi les comportements médiatiques, adeptes de la copie conforme et de l’infantilisation des débats. Le monde intellectuel s’est lui-même laissé endormir par le conformisme et le manichéisme de l’utopie mondialiste. Il doit se réveiller. Aujourd’hui, l’urgence est de sortir du mensonge, de la désinformation, de la haine autodestructrice, qui sont devenus les trous noirs de la civilisation occidentale, et de la France tout particulièrement. (…) Le combat à mener est splendide : il a pour objectif de soutenir l’esprit pionnier des Gilets jaunes et de prendre la relève. Elle passe par le rétablissement de la démocratie confisquée, la redécouverte du patriotisme, le retour à la liberté de penser, la prise de distance avec l’individualisme. Il s’agit de venir au secours d’une nation maltraitée par une caste corrompue par l’obsession diversitaire et l’argent des puissants. Parce que ces derniers ont trahi la confiance des plus fragiles, ils sont impardonnables.