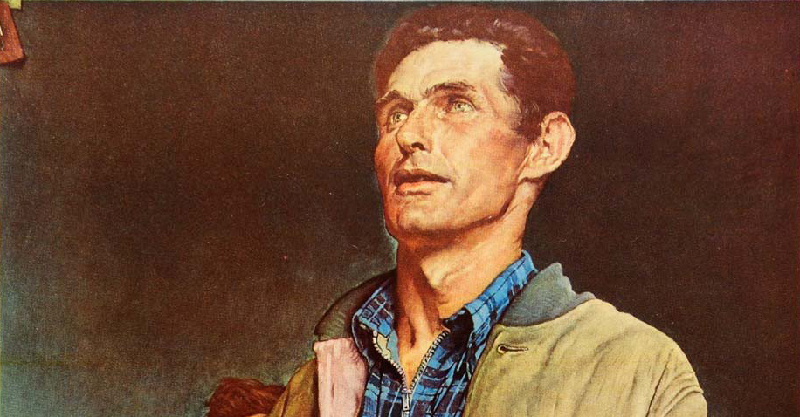

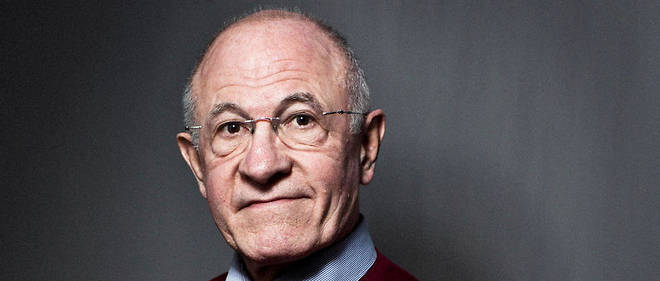

Ce livre de Rémi Braque traînait dans ma pile depuis déjà 4 ou 5 ans : « Des vérités devenues folles » est sorti en 2019. C’est un recueil de conférences données en langue anglaise par Rémi Brague dans différents pays, et qui, comme il l’introduit très bien en début d’ouvrage, sont soit des regroupements et synthèses de choses déjà présentes dans ses ouvrages, soit des préfigurations de ce qu’allaient être les prochains. C’est donc un ouvrage traduit, sous la supervision de l’auteur.

Format très agréable

Le découpage en conférences, elles-mêmes découpées en sous-parties relativement courtes, rend la lecture très aisée. Le style, comme toujours, est d’une grande clarté et d’une grande pédagogie. Rémi Brague est une érudit, mais il n’utilise ses connaissances qu’au moment nécessaire dans sa réflexion, et cite toujours les autres quand il leur emprunte des idées, pour les articuler avec les siennes, les commenter, ou les enrichir. Sous-titré « la sagesse du moyen-âge au secours des temps moderne », il débute sur le constat d’échec du projet moderne, et de l’athéisme (rejoignant en cela la pensée de Philippe Nemo, et la précisant à mon sens), pour ensuite enchaîner sur une réflexion très riche sur la nécessité du Bien, la nature, la création, la culture et les valeurs et vertus. Il insiste aussi sur les thèmes de la famille comme creuset indispensable, et la civilisation comme conservation et conversation. Il y a beaucoup de passage splendides, de citations passionnantes, et Rémi Brague, surtout, assume de toujours mettre les pieds dans le plat des sujets qui lui paraissent centraux. Il ne tourne pas autour du pot, et ça fait du bien. Ça bouscule parfois, ça intrigue, et ça donne envie de pouvoir échanger avec lui là où naissent des désaccords.

Obsédé du sens

Rémi Brague, dont je respecte et reconnait très sincèrement la rigueur, est à mon sens parfois victime de sa foi, et la quête du sens qui va avec ; il pose comme prémisse dans certains raisonnement des choses qui me semble, à tout le moins, discutables. En voici quelques-unes, en exemple :

– « … l’idée de providence ne désigne pas quelque chose qui tient dans les mains des humains de l’homme, mais quelque chose qui vient de plus haut. » Pourquoi « d’en haut » ? Pourquoi pas simplement « quelque chose d’extérieur à l’homme » ?

– le chapitre 3 me semble être une pure tautologie (je peux me tromper et avoir mal compris), mais je le lis comme un chapitre dont le propos est de montrer que le Bien est nécessaire parce que.. le Bien est nécessaire.

– évoquant notre compréhension de la nature, notamment au moyen des sciences et techniques, il écrit « Il ne nous est plus possible de comprendre la nature. Comprendre suppose l’introduction de causes finales. » Cela me semble, à nouveau, un double saut philosophique : « plus possible », parce qu’il nous a déjà été possible de comprendre la nature ? Par ailleurs, cette affirmation suppose qu’une compréhension n’est possible que si elle est totale, ce qui est un méprise sur ce que signifie connaître. La connaissance et la compréhension ne sont jamais totales. Exiger cela de notre rapport à la nature, c’est déjà créer les conditions d’un raisonnement biaisé.

– j’ai noté à plusieurs endroits, la même incompréhension de la technique que chez Finkielkraut. Brague semble penser l’homme comme un animal pensant et parlant, mais dont la relation technique avec le monde est « non naturelle ». Or, je crois, profondément, que l’homme est un animal technique avant d’être un animal parlant. Cette séparation est artificielle, et conduit à de mauvaises représentations de notre rapport au monde.

– « le monde doit être considéré comme porteur de sens » : c’est la posture du croyant telle que décrite par Adin Steinsaltz, mais on a bien le droit de ne pas la partager. Le besoin de sens pour l’humain, et son utilité pour mener notre action et nos vies, n’est pas nécessairement une preuve d’un « monde porteur de sens ». Il est possible d’imaginer que c’est une caractéristique des animaux pensant que nous sommes, que d’utiliser cette chose que l’on appelle « sens ».

J’en ai noté deux ou trois autres comme cela : ce sont les passages où j’aimerais pouvoir échanger avec Brague : je suis sûr que ma lecture est partiale, probablement branlante et j’aimerais pouvoir approfondir ces points. Le reste du livre est à mon sens absolument superbe, indispensable, car il apporte sur, notamment, la liberté, la nature, la civilisation des éléments de réflexions, des idées, des mots, qui sont incroyablement féconds. J’ai nourri mon essai en lisant Brague.

Habiter la nature et penser l’homme

Je suis tout à fait touché par la pensée de Brague dont je me sens très proche, sur sa manière de penser la liberté, la culture, l’importance de la conversation civilisée comme marqueur de civilisation, et sur plein d’autres sujets (la morale par exemple, ou le christianisme). Et sur la nécessité de « louer » la création, d’en chanter les louanges, de garder sa capacité à s’émerveiller, et à dire en quoi l’existence même du monde (quelle que soit la manière de le penser) est une bénédiction, une source de joie, et une raison de vouloir « continuer », prolonger, la fantastique histoire de la vie. J’ai du choisir un passage pour terminer cet article et vous donner à voir le style et l’ampleur du propos de Rémi Brague. J’ai pris un passage de la fin du très beau chapitre « Valeurs ou vertus ? », car il résonne avec le sous-titre du livre.

De quoi avons-nous besoin pour que l’Occident continue à se prendre au sérieux, avec ce qu’il représente ? Comment pouvons-nous le proposer de manière responsable au reste du monde sans nous livrer à un impérialisme culturel ?

Mon intuition est que nous devrions, pour commencer, dire adieu à l’idée même de « valeurs ». Il va sans dire que nous devrions garder comme un trésor précieux le contenu de ces soi-disant valeurs, car se débarrasser de ce contenu moral peut conduire à notre perte. Mais nous devrions libérer ce noyau positif de la suspicion de n’être guère plus que le folklore de l’homme blanc. Pour y parvenir, il nous faut revenir aux deux notions prémodernes évoquées plus haut, à savoir les vertus et les commandements. Au lieu de jouer les unes contres les autres, nous devrions tenter une synthèse qui leur permettrait de se stimuler mutuellement.

À vrai dire, cette synthèse n’est pas quelque chose que nous aurions à établir. Elle a déjà existé au Moyen Âge dans les trois religions. (…)

Pour nous, cela suppose un double effort, pour repenser à la fois les vertus et les commandements. D’un côté, nous devrions tenter de comprendre que les vertus sont l’épanouissement de l’homme en tant que tel, en dépit de la diversité des cultures et des religions. Cela implique de reconnaître une sorte de nature humaine. De l’autre, nous devrions nous débarrasser de la représentation des commandements divins comme « hétéronomie ». En termes plus simples, en évitant tout terme technique, ces commandements ne sont pas les caprices d’un tyran imposés à un troupeau d’esclaves. L’ensemble des commandements bibliques proviennent d’un premier commandement aussi simple que fondamental: « Sois! », « Sois ce que tu es! » Le « Deviens qui tu es » n’as pas eu à attendre Pindare, et encore moins Nietzsche. Tout ce qui ressemble à une décision juridique dans la Bible, c’est la petite monnaie de la création ou, si vous préférez, sa réfraction dans les différents milieux qui déploient les capacités dont elle est grosse. Cette interprétation a presque atteint le niveau d’une pensée consciente et réflexive dans la Bible elle-même, par exemple lorsque le Deutéronome résume l’ensemble des commandements à observer la formule « Choisis la vie » (30, 19).

Aujourd’hui, l’humainté occidentale a grand besoin de cette redécouverte et de cette récupération : d’un côté, des vertus comme étant bonnes pour chaque être humain et, de l’autre, des l’obéissance au commandement d’être, et d’être ce que nous sommes. Puisse-t-elle comprendre cette nécessité et cette urgence.