Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.

Henri Poincaré (1854-1912)

Mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français

Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.

Henri Poincaré (1854-1912)

Mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.

Albert Camus (1913-1960)

Ecrivain, philosophe, dramaturge et journaliste français

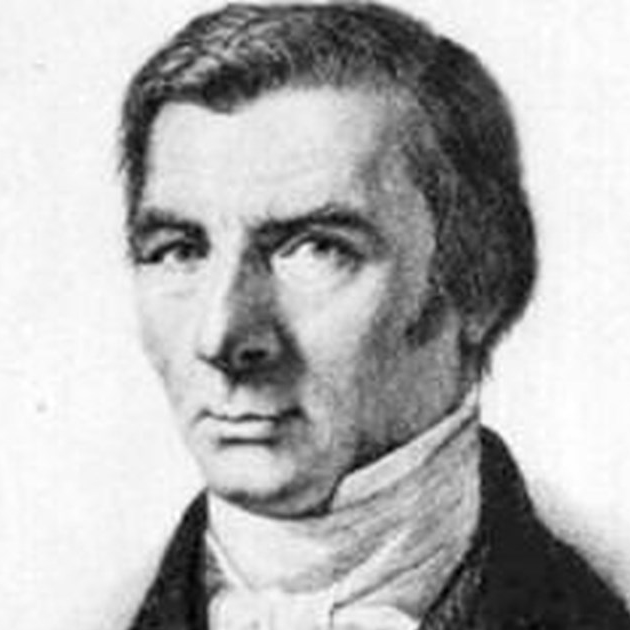

Ludwig Von Mises (1881 – 1973) Economiste autrichien naturalisé américain

De même qu’on ne saurait parler de morale devant les pièces solidaires d’une mécanique, il n’y a pas de place pour la morale dans la solidarité forcée sociale-démocrate. La morale se situe dans l’engagement personnel, et la solidarité s’y appelle alors amour et charité.

Christian Michel

Frédéric Bastiat (1801-1850) économiste, homme politique, magistrat et penseur libéral français.

Ily a des matins, où la manière dont sont traités les infos par les journalistes, et la manière dont sont traités les problèmes par les politiciens, donnent un sentiment de bataille perdue d’avance, de gâchis et de mission impossible. Et puis, heureusement, des textes lus à droite à gauche me permettent de voir que je ne suis pas seul. A trouver l’intervention omniprésente de l’Etat déprimante, alarmante même. A trouver le niveau d’éducation de mes concitoyens tout aussi alarmant. Aujourd’hui, c’est la tribune de Guy Sorman que j’aurais aimé écrire. A défaut d’avoir son talent et sa compétence, je vous la recopie ici.

A lire également, La folie injectrice chez Franck Boizard, et Si on apprenait enfin l’économie ?, tribune d’Yves de Kerdrel.