Bibliographie

Pour continuer à avancer sur le « bot » d’analyse automatique des articles sur X, il est nécessaire de bien penser les catégories dans lesquelles on lui demande de ranger les phrases d’un texte. Lorsque j’ai demandé à Grok ce qui existait déjà comme type de classifications, il m’a apporté les réponses suivantes (j’ai ajouté les liens vers les auteurs).

Rhétorique aristotélicienne

Aristote distingue trois modes de persuasion :

- Ethos : Crédibilité de l’orateur (par exemple, citer un expert).

- Pathos : Appel aux émotions (proche de nos “Émotions” ou “Jugements moraux”).

- Logos : Arguments logiques (proche de nos “Arguments” et “Faits”).

Pertinence : Ton approche couvre déjà ethos (via citations dans les faits), pathos (jugements moraux, récits), et logos (arguments, faits). Ajouter une catégorie “Ethos” pourrait être redondant.

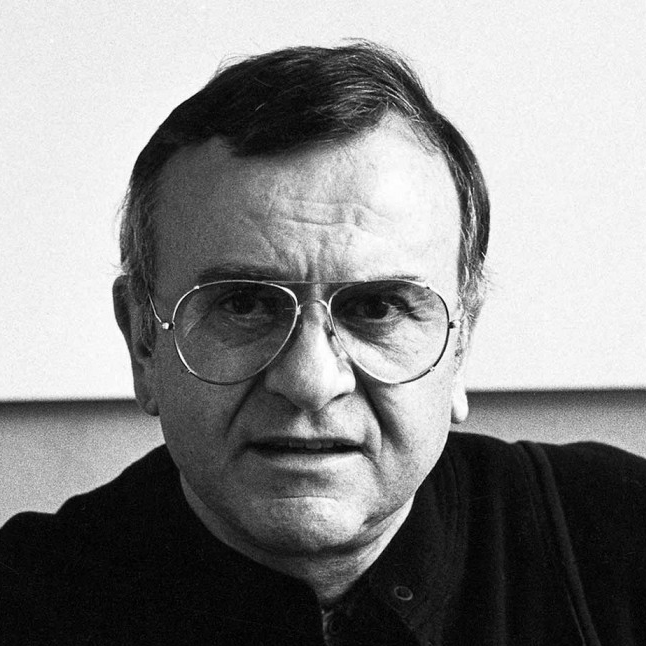

Analyse du discours (Van Dijk, Fairclough)

Teun van Dijk (discours critique) distingue :

- Faits objectifs.

- Opinions (proche de récits et jugements moraux).

- Arguments idéologiques.

- Émotions.

Norman Fairclough : Met l’accent sur les idéologies implicites, qui pourraient correspondre à tes mots débattables ou récits.

Pertinence : Ton approche est déjà proche de ces cadres, avec une granularité plus fine (questions, jugements moraux).

Typologie des discours (narratologie, sémiotique)

Gérard Genette ou Roland Barthes distinguent :

- Narratif (récits).

- Descriptif (faits).

- Argumentatif (arguments).

- Expressif (émotions, jugements moraux).

Pertinence : Tes catégories recouvrent ces types, avec une spécificité pour les questions et mots débattables.

Linguistique pragmatique (Austin, Searle)

Actes de langage :

- Expressifs (émotions, jugements moraux).

- Directifs (appels à l’action).

- Informatifs (faits).

- Commissifs (promesses, engagements).

Pertinence : Les actes directifs pourraient justifier une catégorie “Appels à l’action”, mais moins pertinente pour des articles journalistiques.

Journalisme et analyse médiatique :

Des outils comme Media Bias/Fact Check ou AllSides distinguent :

- Faits objectifs.

- Opinions/éditoriaux (récits, jugements moraux).

- Biais idéologiques (mots débattables).

Pas de classification standard pour “questions” ou “arguments” explicites, ce qui rend ta méthode originale.

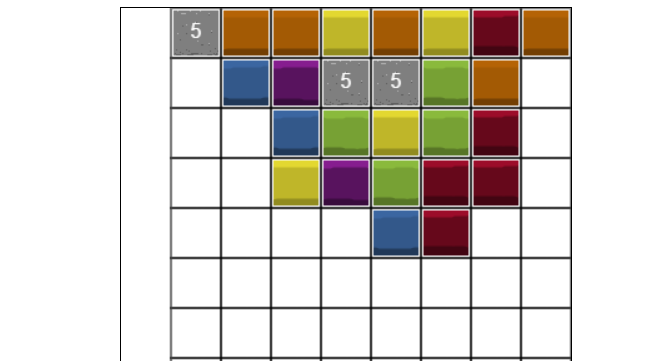

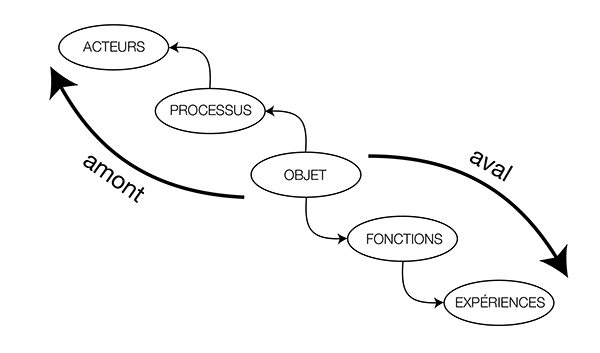

Registres de discours v0

J’ai ajouté depuis à mes catégories une qui s’appelle « Interprétation », et j’ai incorporé ce qui de l’ordre des Emotions dans « Récits ». La question reste ouverte de savoir s’il faut ajouter les « appels à l’action ». Voici donc à date la liste des catégories pour classer les phrases et distinguer les différents registres de discours (et les gestes mentaux qui vont avec) :

- Descriptif (Faits) : Phrases vérifiables (chiffres, dates, noms), bleu, gras.

- Narratif (Récits) : Phrases donnant sens/émotions, non vérifiables, rouge, italique.

- Interprétatif : Phrases hypothétiques/interprétations, jaune, souligné double.

- Logique (Arguments) : Phrases avec prémisses/conclusion (“donc”, “car”), violet, encadré.

- Interrogatif (Questions) : Phrases et tournures interrogatives (“?”), vert, souligné.

- Moral (Jugements moraux) : Phrases éthiques (“juste”), marron, italique gras.

- Polémique (Mots débattables) : Mots connotatifs/controversés (ex. “euthanasie”, « extrême-droite »), orange, souligné, annotés dans les phrases des autres catégories.

Questions en suspens

Deux points me paraissent difficiles à résoudre. Tout d’abord il convient, dans la catégorie « DESCRIPTIVE » (faits) d’aller vérifier les faits et éventuellement souligner les mensonges. Ensuite, et c’est le point le plus compliqué, il convient de parvenir à garder en tête qu’un article peut être tout à fait équilibré, utiliser peu de manipulations émotionnelles ou narratives, mais laisser volontairement de côté la moitié de la réalité qu’il est censé décrire (mise sous le tapis). Cela impliquerait d’aller systématiquement chercher plusieurs articles et comparer l’angle de vue choisi, les faits laissés de côté par les uns et les autres, etc. C’est titanesque (en fait) et probablement pas tout à fait possible (en droit) : il n’existe pas de manière objective de traiter un sujet ou de rapporter des faits. Toute description d’un ensemble de faits nécessite des choix, un arbitrage, et implique un point de vue à la fois idéologique (chacun a ses propres schémas mentaux) et factuel (même en supposant une neutralité axiologique, personne n’a une connaissance universelle et considère donc la réalité en étant dépendant de ses connaissances). Qu’en pensez-vous ?