Depuis que j’ai lu ce livre, j’en fais la promotion auprès de mes proches, et presque chaque jour dans ma vie professionnelle. Frédéric Laloux signe avec « Reinventing Organizations » un livre majeur, qui concerne tous ceux qui cherchent à penser au mieux leur activité professionnelle.

Depuis que j’ai lu ce livre, j’en fais la promotion auprès de mes proches, et presque chaque jour dans ma vie professionnelle. Frédéric Laloux signe avec « Reinventing Organizations » un livre majeur, qui concerne tous ceux qui cherchent à penser au mieux leur activité professionnelle.

Modèles pour « repenser les organisations »

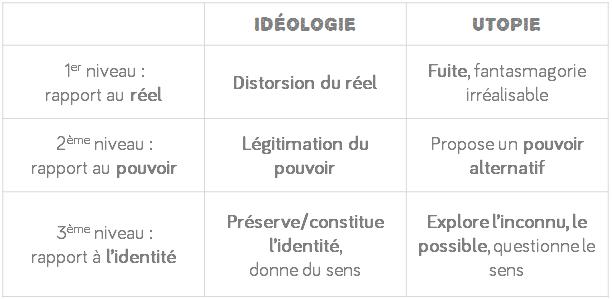

Pas question de penser le changement sans modèles, et c’est à cela que le livre contribue : donner en partage, et décrire des modèles d’organisations. C’est un livre majeur parce qu’il apporte un cadre conceptuel très large pour penser nos entreprises, et qu’il prend le risque de se faire le porteur d’une vision claire, simple, et surtout argumentée de faits : nous sommes dans une période de transformation profonde de la manière de nous organiser (notamment pour travailler), et cette transformation peut être « lue » dans un certain nombre d’exemples d’entreprises pionnières qui ont fait le saut. Frédéric Laloux parle d’un « changement de paradigme », mais attention : pas de grands mots creux ici, car il donne une description précise, en début de livre, de ce qu’il entend par changement de paradigme.

Il s’agit pour faire – très – rapide, de passer d’entreprises conçue comme des machines (avec pour seul objet d’être extrêmement efficaces et de ramener toujours plus d’argent à leurs actionnaires, dans des organisations pyramidales laissant peu d’autonomie de décision aux individus), à des entreprises conçues comme des organismes vivants (avec une raison d’être évolutive, adossée à une mission humaniste et porteuse de sens pour tous, des organisations beaucoup plus circulaires laissant à chacun l’opportunité d’être pleinement et authentiquement soi-même dans le travail, libre et responsable). Le premier schéma voit l’extérieur de l’entreprise comme une horrible jungle peuplée de concurrents sanguinaires prêts à nous manger, quand le deuxième schéma voit plutôt l’entreprise étendue comme évoluant dans un écosystème, peuplé d’alliés et de partenaires pouvant nous aider à remplir notre mission.

12 cas concrets de transformation

Le livre revient en détail sur 12 cas précis, qui vont du monde médical des infirmières en Hollande – Buurtzorg -, au monde de l’industrie automobile – Favi -, en passant par la production d’énergie – AES – ou encore des accompagnateurs de la transformation vers l’auto-gouvernance – Holacracy -. Du concret, du solide, des leaders inspirants et courageux : voilà ce que l’on trouve dans ce livre très humain et très touchant.

Je ne vais pas faire ici une recension détaillée, vous pouvez aller lire par exemple celle que l’on peut trouver sur OuiShare Magazine, ou aller regarder en fin d’article la conférence en français qui revient sur les principaux éléments du livre. Je voudrais plutôt revenir sur les points clés qui me restent, quelques semaines après l’avoir terminé, et comment ils transforment ma réflexion et ma vie professionnelle.

Voici quelques points essentiels que je retiens, et quelques questions ouvertes qui me restent sur les bras :

- Mission & Sens : il n’y a pas moyen de donner du sens si on ne formule pas de manière claire et ambitieuse la mission de l’entreprise (cela rejoint d’ailleurs les SOSE évoqués par Segrestin & Hatchuel dans « Refonder l’entreprise« ) : par exemple, chez Buurtzorg, groupement d’infirmièr(e)s de quartier, la mission a été clairement formulée comme « aider les personnes à redevenir autonomes » ; cela a permis de sortir d’une logique productiviste destructrice de valeur (avec des infirmières n’ayant plus la latitude pour vraiment accompagner pleinement leur malades), et de retrouver le sens, pour chacun, de son engagement dans ce métier de soin (aider les autres)

- Liberté et responsabilité : dans les sociétés étudiées en détail par Laloux, les structures de décision ont été radicalement modifiées. Le PDG, les dirigeants, et les managers ne sont plus au centre de convergences de faisceaux de décision. Chacun peut, et doit, prendre les décisions à son niveau, de manière autonome, libre et responsable. Cela allège la charge du management, rend les décisions plus sensées (puisque prise par des gens qui connaissent les dossiers), et redonne un vrai engagement à chacun dans son job. Comment se prennent les décisions ? Bien sûr, pas de manière solitaire. La responsabilisation ne veut pas dire décider dans son coin, au contraire ! Les décisions se prennent par sollicitation d’avis. Le principe est simple : je vais solliciter l’avis, au moment d’une décision, de ceux qui sont concernés par cette décision. Je sollicite non pas leur accord, mais leur avis. Qu’il s’agit d’écouter et d’intégrer de manière responsable à ma décision. Cela parait si naturel qu’on se demande pourquoi ce n’est pas déjà le mode le plus répandu…Plus la décision est importante, et plus je devrais consulter de personnes différentes pour pouvoir intégrer les avis pertinents.

- Nouveaux rôles : De nouveaux rôles émergent de ce fait au sein de ces entreprises pionnières : des facilitateurs aux coachs, en passant par le rôle du pdg qui est radicalement transformé. Des facilitateurs pour aider les petites équipes autonomes à prendre leur décision difficile, par exemple, ou pour aider à gérer des conflits de manière responsable et autonome. Le rôle du pdg, transformé, devient plutôt celui d’un garant de l’espace (il garantit qu’on ne va pas, au moindre problème, revenir par peur aux anciens modes de fonctionnement), celui d’incarner l’autogouvernance, enfin d’être à l’écoute de la raison d’être évolutive

- Ma principale interrogation : Laloux explique que ce genre de changements ne sont pas possibles s’ils ne sont pas impulsés par le PDG, et soutenus par le conseil d’administration. Or, j’observe au quotidien qu’une partie des dirigeants des entreprises laissent de l’autonomie (heureusement) à leurs équipes, et qu’un certain nombre de changements arrivent par la base. Suis-je un doux rêveur à vouloir porter ce genre de changement sans avoir une idée du soutien d’un PDG ?

Impacts sur mon activité

Avant de conclure, voici quelques éléments que je vais essayer d’intégrer dans mon boulot rapidement, car j’ai la chance d’être dans une période de changement (mobilité interne). Ma mission, dans un secteur qui porte la transformation digitale (faisons comme si – et je le crois – c’était la même que celle dont parle Frédéric Laloux, et la même que celle dont parlent les Hacktivateurs), est de monter et d’animer un lieu d’innovation et d’apprentissage – une sorte de Lab – avec des partenaires.

- je vais essayer de faire en sorte que ce lieu multipartenaire soit autogouverné, au moins en partie

- je vais essayer d’y porter la voix de mon entreprise en faisant passer d’abord sa raison d’être évolutive

- une des missions explicites du lieu sera d’être une structure d’apprentissage, ouverte, évolutive, et qui visera entre autres à la création de communs, mais aussi pourquoi pas, en charge d’inventer son propre business model

- un certain nombre de rituels et de codes devront permettra à chacun de s’y sentir pleinement lui-même, en confiance, et libre d’agir, d’interagir, d’apprendre, etc…

Pour finir, le meilleur moyen de découvrir le merveilleux bouquin de Frédéric Laloux, c’est de commencer par regarder cette longue et passionnante conférence. Une très belle introduction au livre.