Sous ce titre formidable – Ce que n’est pas l’identité, Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, signe un livre non moins formidable. Formidable par sa concision, sa clarté, sa grande richesse (Nathalie Heinich a consacré sa vie de chercheuse à ce thème de l’identité), et sa structure implacable.

Modèle de l’identité

L’auteur commence par détailler tout ce que n’est pas l’identité, pour nous faire avancer, peu à peu, vers le modèle de l’identité qu’elle a proposé. Elle termine par un chapitre où elle donne une définition de l’identité, et une post-face où elle décrit, de manière transparente, sa propre relation à ce thème.

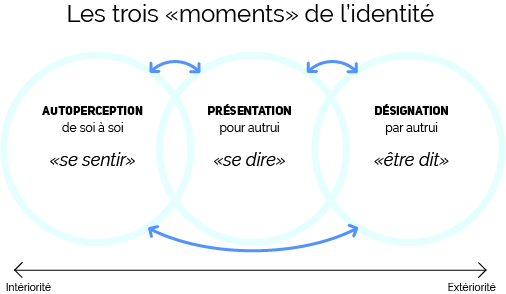

Son modèle est le suivant (voir schéma) : l’identité est à la fois la perception que nous avons de nous-même (autoperception), la manière que l’on a de se présenter aux autres (présentation), et la manière dont nous sommes perçus par les autres (désignation).

Je trouve ce modèle extrêmement utile pour penser la question de l’identité. Il permet d’aller plus loin que les modèles binaires, intéressants par ailleurs pour commencer à comprendre la complexité du sujet, et parce qu’elle décrivent des clivages importants. Elle mentionne – entre-autres – deux modèles « binaires » :

- celui de Paul Ricoeur, basé sur la contradiction logique contenu dans le mot identité. Ipse (ce qui nous rend unique, ce qui nous différencie d’autrui), et idem (ce qui nous assimile avec un ou des groupes de références)

- celui de Robert K. Merton, basé sur la distinction entre les caractéristiques ascribed (« prescrites », celle qui nous sont attachées par notre naissance, race, milieu social, sexe, etc..) et acquired (« acquises », celles qui sont l’objet de nos choix).

Ces modèles binaires, structurants et intéressants, tendent à « reconduire une opposition individu/société qui charrie beaucoup d’impensés et d’illusions – au premier rang desquelles celle selon laquelle il pourrait exister des individus indépendants d’une société. »

Quelques caractéristiques de l’identité

Elle complexifie, et nuance, et enrichie l’utilisation de ce modèle en le faisant résonner avec les trois plans « ontologiques » de Lacan : Réel, Imaginaire, Symbolique, en redéfinissant et en clarifiant leur sens (cela me rappelle les travaux sur les imaginaires auxquels j’avais eu la chance de participer). Le plan du Réel est celui de la situation dans laquelle on se trouve, le plan Imaginaire est celui du rôle que l’on endosse, et le plan Symbolique est celui de la place qu’on occupe.

Nathalie Heinich insiste sur une propriété fondamentale de l’identité : « elle ne se manifeste que lorsqu’elle pose problème. » En effet, dans les cas où les 3 moments sont à peu près cohérents, il n’y a pas à proprement parler de question d’identité. C’est lorsque la dissociation/tension entre les 3 moments devient forte (penser à de la discrimination, raciale ou sexuelle), que les problèmes d’identité surgissent. Parler d’identité, c’est déjà assumer qu’il y ait une tension dans cette identité.

La cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et, au-delà , du bonheur d’exister.

Je pense que cet ouvrage devrait faire partie du programme du Lycée : tout le monde y gagnerait, personnellement comme collectivement, pour comprendre une partie de ce qui se joue dans nos relations interpersonnelles.

Pour finir, je vous livre, à la fin (comme Nathalie Heinich dans son livre), la définition qu’elle propose pour l’identité :

L’identité, c’est la résultante de l’ensemble des opérations par lesquelles un prédicat est affecté à un sujet/objet

Il faut absolument lire ce livre indispensable, solide, rigoureux.

Note de fin : J’ai découvert en écrivant cet article que Nathalie Heinich avait fait l’objet d’une sordide pétition/campagne de dénigrement lorsqu’elle avait obtenu le prix Pétrarque de l’essai. Sa réponse et les messages de soutien qu’elle a reçus sont disponibles ici.