Jean Clayrac signe avec « Trois coups de tonnerre » un petit essai très intéressant, et rudement bien écrit. Jean Clayrac est le pseudonyme de l’auteur, également taulier du site Un Regard Inquiet, que je vous invite à découvrir. Le livre est sous-titré « Confession d’un antiraciste ordinaire », il est très bien résumé par le 4ème de couverture :

C’est de la refondation de la gauche dont il s’agit. Et donc d’une partie de la société française, tant l’idéologie décrite dans l’essai – où elle y est démasquée, déconstruite, expliquée, analysée – imprègne les esprits en 2021 en France.

Prise de conscience tardive ?

Mieux vaut tard que jamais, se dit-on au début de l’essai. Car les trois coups de tonnerre sont l’affaire George Floyd, les actes de sauvageries de l’été 2020, et l’assassinat de Samuel Paty. 3 affaires relativement récentes qui, en retentissant comme des coups de teonerre, ont ouvert les yeux de l’auteur. On se demande comment du coup avaient retenti pour lui le 11 septembre, le Bataclan et tous les autres attentats islamistes. Mais mieux vaut tard que jamais ; et le livre, de fait, répond à cette question de manière très précise et assumée. C’est tout l’intérêt.

Mécanismes et causes de l’aveuglement volontaire

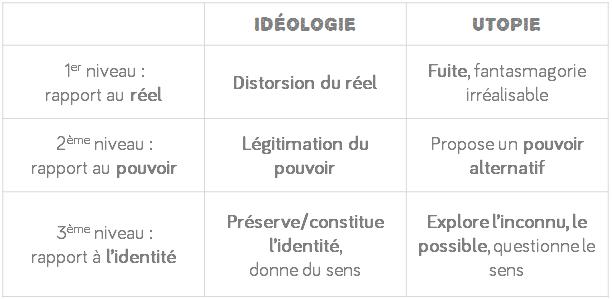

Jean Clayrac, avec une honnêteté rare, et une précision chirurgicale, explique pas-à -pas les mécanismes du déni de réel dans lequel une partie de la gauche s’est enfermée depuis très longtemps, les raisons de ce déni. Les formes prises par ce déni aussi. Tout y est très documenté. C’est l’analyse des causes idéologiques du déni (antiracisme bêlant, oubli de l’histoire, ethnocentrisme). Et on retrouve, bien sûr, le point central des travaux de Bock-Côté : paraître vertueux, socialement, a été un des moteurs de ce déni.

Une fois explicité tout cela, l’auteur poursuit son introspection, en écrivant « nous ». J’entends dans ce nous autre chose qu’une manière de ne pas dire « je » : il parle pour son « camp » idéologique, la gauche. Il cherche donc les causes morales du déni. Et il les explique très bien : lâcheté, conformisme, intelligence compromise.

A faire découvrir à tous vos amis de gauche

Si le livre ne m’a pas appris tant que cela, il m’a permis de me mettre un peu dans les chaussures de quelqu’un d’idéologisé. Je suis admiratif du chemin parcouru par l’auteur (mais est-ce vraiment le cas, ou ce point de vue n’est-il qu’une manière rhétorique d’emmener dans son récit de manière assez large, y compris, surtout, ceux qu’il cherche à faire bouger ?). Le livre est remarquablement clair, bien écrit, et découpé en courts chapitres qui rendent la lecture et la progression du propos tout à fait limpide. En fait, je me suis dit en le terminant que j’allais l’offrir à mon ami de gauche, car cet essai explique mieux que moi une partie des idées qui sont les miennes. L’essai permet certainement de faire bouger certaines consciences. On ne peut que l’espérer…