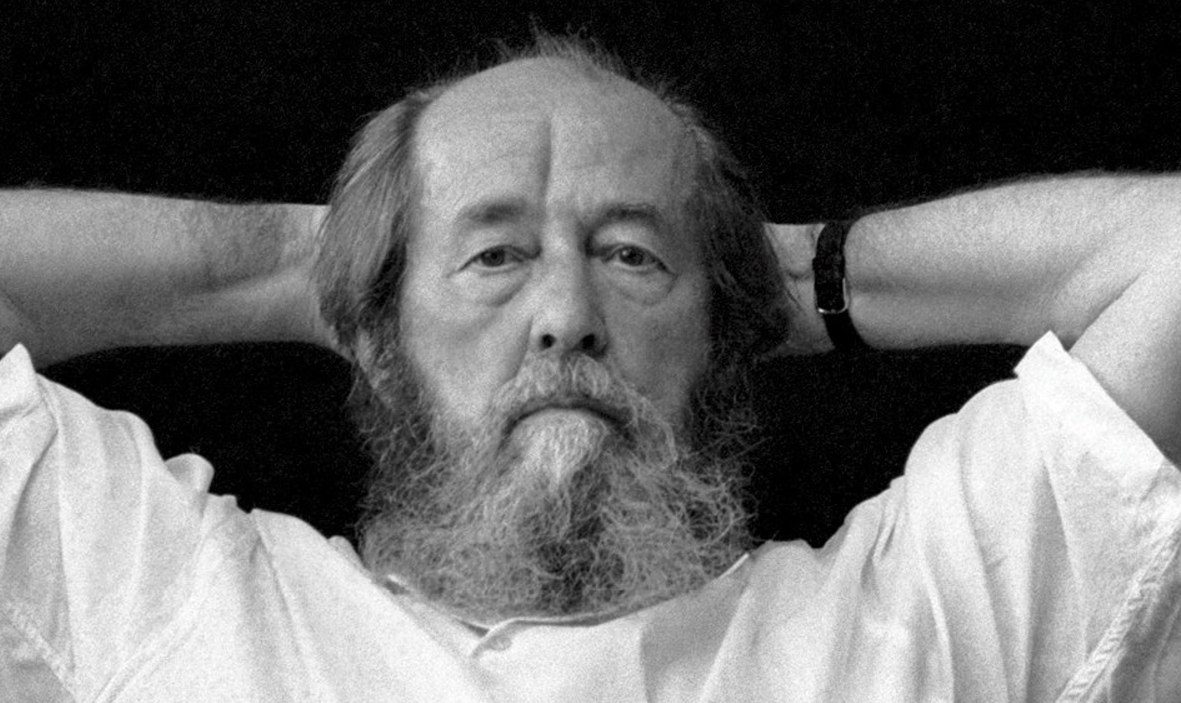

En 1978, quatre années après avoir été déchu de sa nationalité par le pouvoir communiste, et expulsé de son pays, Alexandre Soljenitsyne prend la parole devant les étudiants de Harvard. Son discours est un discours de vérité, tranchant comme un couteau, sans fioritures, sans pincettes. Il n’est pas venu passer de la pommade aux étudiants, ou au monde occidental. Non : il vient expliquer qu’il est atterré par ce qu’il voit depuis qu’il est arrivé en Occident, à commencer par le manque de courage :

Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque pays, et bien sûr, aux Nations unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d’où l’impression que le courage a déserté la société toute entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours et, plus encore, dans les considérations théoriques qu’ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d’agir, qui fonde la politique d’un Etat sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu’on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu’à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d’un accès subit de vaillance et d’intransigeance, à l’égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous et manifestement hors d’état de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l’Internationale de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ?

Les pages consacrées à la tolérance vis-à-vis de la violence et de la criminalité, comme celles où il expose – en 1978! – à quel point les médias sont de véritables propagateurs de mensonges, sont tout simplement incroyables. Son constat est implacable, et son analyse des causes le conduit à identifier une vision dogmatique de l’humanisme qui a perdu de vu la spiritualité et la transcendance.

Nous avions placé trop d’espoirs dans les transformations politico-sociales, et il se révèle qu’on nous enlève ce que nous avons de plus précieux : notre vie intérieure. A l’Est, c’est la foire du Parti qui la foule aux pieds ; à l’Ouest, la foire du commerce : ce qui est effrayant, ce n’est même pas le fait du monde éclaté, ce n’est que les principaux morceaux en soient atteints d’une maladie analogue. Si l’homme, comme le déclare l’humanisme, n’était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n’en devient que plus spirituelle : non pas l’accomplissement d’une quotidienneté, non pas la

recherche des meilleurs moyens d’acquisition, puis de joyeuse dépense des biens matériels, mais l’accomplissement d’un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie devienne l’expérience d’une élévation avant tout spirituelle : quitter cette vie en créatures plus hautes que nous n’y étions entrés. Il est impératif que nous revoyions à la hausse l’échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effarante.

On peut, bien sûr ne pas partager l’intégralité de l’analyse de Soljénitsyne. Mais sa force, la lucidité de son regard posé sur notre société en 1978, voyant le délitement à l’œuvre, nous oblige à la considérer. Elle devrait faire partie des textes à faire lire et à discuter au Lycée.

Le texte du discours est en ligne (je l’ai lu pour ma part dans l’édition des Belles Lettres). Pour ceux qui voudraient le découvrir tout de suite, la vidéo de ce discours est disponible sur Youtube :

Étiquette : Occident

-

Ce que le monde doit au protestantisme

Le livre de Jean Robin « Ce que le monde doit au protestantisme » est un drôle d’objet : mal édité, écrit en grande partie par ChatGPT, volontiers simpliste, il n’en est pas moins intéressant dans son propos. La thèse en est simple : si l’Occident a vu naître en son sein un certain nombre de grands progrès pour l’humanité, il le doit en grande partie à la réforme protestante qui a permis, encouragé, et soutenu l’essor des sciences et de la liberté, de la démocratie et de la tolérance.

Or, comme nous allons le constater, il y a un avant et un après la Réforme protestante, dans quasiment tous les domaines qui comptent. Donc certes, le protestantisme n’est pas le début de l’histoire, et les protestants se sont appuyés sur des connaissances, des sagesses et des savoirs qui les précédaient. Mais le bond gigantesque que le protestantisme a permis comme aucune autre croyance auparavant, et comme aucune autre croyance depuis, en fait une spécificité qui la distingue de toutes les autres croyances qui existent dans l’univers, y compris l’athéisme (qui n’est pas une croyance mais un système de pensée). C’est parce que cette spécificité a été niée jusqu’à présent qu’il convient de lire ce livre avec raison et ouverture d’esprit, que vous soyez protestant ou pas.Mal foutu

La thèse est connue (Jean Robin cite d’ailleurs un certains nombres d’auteurs qui ont mis en avant cette idée … ), et l’effort de l’auteur consiste ici à lister, dans différents domaines (sciences, technologies, philosophie, politique, arts & littérature, etc.), les créateurs majeurs protestants, ou qui ont baigné dans un monde protestant.

Le texte de Jean Robin est très court, convaincant, et volontairement partial (ce qui du coup n’amène pas beaucoup de possibilités de discussions). Les parties écrites avec ChatGPT sont fastidieuses à lire, et le côté « liste » est vraiment dissuasif.

J’avais en tête que ce serait un ouvrage philosophique, ou un éclairage sur l’histoire des idées, mais ce n’est pas cela. C’est une recension assez complète, et unique ?, de tous les génies protestants.Intéressant quand même

Mais cela reste une somme intéressante : d’une part certains auteurs mentionnent tous ces créateurs/inventeurs sans jamais expliciter le fond protestant dans lequel ils ont baignés (notamment Yuval Noah Harari), et d’autre part les listes d’auteurs importants par domaines sont utiles, et la présence dans chaque chapitre de citations assez nombreuses me sera très utile pour ma collection.

Un étrange objet donc, pas inutile, mais très perfectible dans sa forme.

-

La fin de la chrétienté

Chantal Delsol a publié il y a quelques mois « La fin de la chrétienté ». Comment se constate la fin de la Chrétienté ? Quels en sont les ressorts moraux et philosophiques ? Quelles perspectives ? C’est à ces questions que Chantal Delsol répond dans ce court essai, stimulant, sobre mais érudit, qui force à prendre de la hauteur.

Inversion normative

Considérant les 16 siècles de la Chrétienté (du IVè siècle jusqu’à nos jours), l’auteur y soutient la thèse que nous sommes arrivé un moment d’inversion normative pour notre civilisation. Tout comme le christianisme a fait son essor en inversant certaines normes morales (passage du paganisme au christianisme), nous sommes en train de vivre une autre inversion morale. En partie parce que la religion chrétienne n’a plus l’envie de régner (c’est cela la fin de la Chrétienté : la fin de l’ère où les institutions politiques sont organisées autour, et appuyées sur, des valeurs morales chrétiennes et en lien avec les institutions religieuses), et en partie par le jeu de forces externes à la religion.

Quelle est cette inversion normative que nous sommes en train de vivre et que Chantal Delsol voit comme le marqueur de la fin de la chrétienté ? Elle concerne les normes de conduites : les différentes « lois sociétales » montrent un univers moral où la liberté est devenue folle et considérant que tout ce que la technique peut, nous pouvons le faire au nom de libre détermination de chacun. Une sorte d’auto-nomie désincarnée, sans limites. Mais tout cela n’est que le fruit, et le signe, de « l’inversion ontologique » plus large et profonde que Delsol décrit : nous sortons du monothéisme pour aller vers une forme paganisme, polythéisme, ou cosmothéisme. Moïse avait fait passer son peuple du polythéisme au monothéisme, et nous vivons, depuis plus d’un siècle, une autre inversion qui nous fait sortir du monothéisme. On pourrait se demander s’il s’agit d’une « inversion », ou d’une « évolution » ? Comme le rappelait Larmore :Dieu est si grand qu’il n’a pas besoin d’exister. Cela est l’essence du processus de sécularisation qui a si profondément influencé la société moderne. Le reniement des idoles, le respect pour la transcendance de Dieu sont ce qui a conduit à relever Dieu de la fonction d’expliquer l’ordre de la nature et le cours de l’histoire. Expliquer quelque chose par l’action divine ou la Providence revient toujours à mettre Dieu parmi les causes finies que nous avons déjà découvertes ou que nous pouvons imaginer. Dès lors que nous nous résolvons à laisser Dieu être Dieu, nous ne pouvons plus utiliser Dieu à nos fins cognitives.Rapport contemporain à la Vérité

Chantal Delsol décrit comment le régime de vérité n’est plus le même. En quittant la chrétienté, et l’exclusivisme judéo-chrétien du rapport à la vérité, le rapport religieux à la transcendance, nous n’abandonnons pas la vérité, nous sommes simplement dans un autre régime de vérité. La vérité « révélée » n’a plus de sens, mais la vérité a toujours un sens, qui vient en partie du paradigme scientifique : est vrai ce qui est correspond au réel. Elle ajoute à juste titre que nous avons maintenant un rapport syncrétique à la vérité, pluraliste, agnostique et plus humble :

Autrement dit : ce qui peut nous permettre de renouer le lien entre l’histoire et la vérité, ce n’est ni la dogmatique du vrai (théories du Progrès ou des Droits de l’homme rigidifiés), ni l’oubli du vrai (mythes postmodernes), mais plutôt la clandestinité du vrai, qui fait de sa recherche une quête humble et spirituelle, jamais définitive.Honnêteté et sagesse

Elle se présente comme catholique traditionaliste, mais sait prendre le point de vue d’autres qu’elle. Elle décrit bien, par exemple, en quoi les humains rejettent les « autres » mondes des religions :

Sous le cosmothéisme, l’homme se sent chez lui dans le monde, qui représente la seule réalité et qui contient à la fois le sacré et le profane. Sous le monothéisme, l’homme se sent étranger dans ce monde immanent et aspire à l’autre monde – c’est bien par exemple ce que Nietzsche reprochait aux chrétiens. Pour le monothéisme, ce monde n’est qu’un séjour. Pour le cosmothéiste, il est une demeure. L’esprit postmoderne est fatigué de vivre dans un séjour ! Il lui faut une demeure bien à lui, entière dans ses significations. Il redevient cosmothéiste parce qu’il veut réintégrer ce monde comme citoyen à part entière, et non plus comme cet « étranger domicilié », ce chrétien décrit par l’anonyme de la Lettre à Diognète. Il veut à présent se trouver à son aise dans le monde immanent dont il fait partie intégrante, sans avoir besoin de rêver ou de tisser ou d’espérer un autre monde, qui le laisse séparé de lui-même. Il veut vivre dans un monde autosuffisant qui contienne son sens en lui-même – autrement dit : un monde enchanté, dont l’enchantement se trouve à l’intérieur et non dans un au-delà angoissant et hypothétique.Le terme cosmothéisme n’est pas tout à fait juste, car l’esprit de cette « anthropologie moniste » n’est ni une négation de la transcendance, ni un refuge dans une ridicule divinisation de la nature. C’est, à nouveau, une approche, qui est la mienne, qui sait se contenter du chemin vers la vérité sans vouloir sauter des étapes et prétendre connaître ce qu’on ne connait pas. Le seul « monisme » là-dedans, c’est une affirmation qu’il n’existe qu’une réalité, et que l’on peut en avoir une approche pluraliste sans devenir superstitieux. La complexité du réel est suffisamment incroyable pour nous éviter d’avoir besoin de saupoudrer notre rapport au monde de croyances absurdes.

Il me semble qu’elle met le doigt sur un élément essentiel aussi en montrant que nos contemporains rejettent également l’esprit de conquête.Mais surtout : loin de vouloir conquérir le monde, dorénavant, comme les juifs, nous allons nous préoccuper de vivre et survivre – et ce sera déjà bien assez. Fouillez partout, et vous ne trouverez plus nulle part de rêve de mission et de conquête – et même si parfois ils existent dans le secret de certains coeurs, ils n’osent pas se dire. Au fond, beaucoup de chrétiens sont soulagés de voir s’éteindre la Chrétienté avec tout ce qu’elle supposait de force et d’hypocrisie. Nous sommes tous, chrétiens ou non, les enfants de cette époque : préférant la douceur à la domination, l’imperfection assumée à la fanfaronnade.Chantal Delsol est d’une grande sagesse, car elle montre le réel, et ce qui arrive, sans le regarder ni avec crainte ni avec nostalgie, mais en souligant ce que cela rend possible, d’un point de vue spirituel. Elle pose dans ce magistral essai le début de la réflexion sur le christianisme sans la chrétienté.

Vous pouvez aller l’écouter sur l’excellente chaîne TV libertés : Chantal Delsol interviewée. -

Veni Vidi Vici

Un pamphlet truculent

Sous-titré Menace sur les gauchistes, le livre de Papacito et Julien Rochedy « Veni Vidi Vici » (en référence à Jules César bien sûr) est un pamphlet truculent.

La définition de ce mot décrira mieux que moi, du coup, le style de cet essai :1. Qui se caractérise par une mine florissante et joviale, une forte stature, un costume pittoresque, un comportement tapageur et des propos gaillards de bon vivant, de rustaud sympathique. 2. Qui présente une facture hardie, vigoureuse, des colorations vives. 3. Qui se caractérise par une plaisante liberté de ton allant jusqu’à la gaillardise ou la grossièreté; qui abonde en formules énergiques, en images expressives.

Source : TLFIEt ça, pour truculer, on peut dire que les auteurs truculent ! C’est un pamphlet sévèrement burné, mordant et très drôle. Le style de Papacito, à l’écrit, me fait penser à Frédéric Dard. J’ai explosé de rire à plusieurs reprises en lisant le livre. C’est rafraichissant, acide, et sous les coups de boutoirs envoyés dans le politiquement correct, il y a un propos juste sur la société, sur les ornières dans lesquelles nous nous sommes fourrés. Cela m’a fait penser, par certains aspects, à la pensée d’Obertone. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si Papacito et Obertone (ainsi que Rochedy) se retrouvent dans le projet La Furia (que j’ai soutenu dès le début). Vous pouvez retrouver les deux auteurs présenter leur livre sur Youtube. Seul défaut stylistique : comme chez beaucoup d’intellos de droite, l’utilisation du mot « anthropologie » me semble abusive et dans un sens assez éloigné du sens du dictionnaire. A préciser, donc.

Constats et solutions

La France en mauvais état

Sur le constat, on retrouve des choses connues (là , là et là , par exemple, on en a déjà parlé). La France est dans un état misérable sur pas mal de sujets. Exode des cerveaux, immigration de masse incontrôlée, sans assimilation, extension sans fin du domaine d’intervention de l’Etat, et des réglementations. En gros, la France aux mains des communistes et des communautaristes. Avec une culpabilité permanente, entretenue savamment par des élites démissionnaires et par les gauchistes qui tiennent les manettes des narrations médiatiques.

Solutions

Bien sûr, le livre est une des solutions. Reprendre la main sur le discours, apporter de la controverse et des points de vue différents. Cela rejoint les efforts de Causeur, de l’Incorrect, de CNews, de Valeurs Actuelles, et même de Front Populaire. Les lignes intellectuelles bougent, depuis plusieurs années.

Papacito et Rochedy partagent le même goût pour l’histoire de France, et pour la transmission de ce qui fait de l’Occident et de la France des civilisations magnifiques. Histoire et identité.

L’autre solution, plus individuelle, consiste à retrouver une virilité assumée, et donc une vraie liberté. Spirituelle et physique. Les temps sont durs, et comme le dit le proverbe Si vis pacem para bellum. Ils incarnent tous deux à merveilles, physiquement, dans la pensée, dans la drôlerie, cette virilité qui manque tant aux relations sociales depuis 20 ans. Tout le monde baigne dans une sorte de politiquement correct très féminin, où le conflit est toujours tenu hors du champ intellectuel. Il est temps de changer cela, pour regarder les choses en face, sans faux semblants.

Ces solutions ne suffiront peut-être pas. Mais comme l’explique Papacito, dans un geste digne de Cyrano de Bergerac, en racontant avec une drôlerie féroce, et un sens du tragique magnifique, la bataille de Camerone :C’est dans l’incertitude de la victoire que se renforce la certitude du combat. (…) Je combats tranquille et serein car toi, moi, et quelques autres braves, vivons notre Camerone. Nous sommes cernés par le progrès, nous sommes abandonnés par nos élites, l’ennemi est en surnombre, sur-armé, sur-financé, nos églises sont vides, les courageux se comptent sur les doigts de la main et les collaborateurs foisonnent. Nous sommes un seul homme contre mille gauchistes et mille autres moudjahidines. Nous sommes une charge dérisoire, baïonnette au canon, que l’ennemi tout-puissant crible de balles à volonté. Un petit carré de France sous la mitraille infinie du Great Reset mondialisé. Et pourtant, mes frères d’armes, à vous les suicidaires, je le réaffirme ici encore, je combats tranquille et serein dans cette grande défaite qu’aura été la France mourante qui m’a vu naître. Je marche avec ferveur et la tête haute vers la fin de mon monde, j’emporte avec moi le courage de mes camarades de lutte, je fais ce que fait la race d’hommes à laquelle j’appartiens, c’est-à -dire fabriquer tant bien que mal un héroïsme artisanal de bric et de broc, faute de savoir se résigner à produire une lâcheté industrielle. C’est dans cette abnégation stupide, à contre-courant de ce que les naïfs pensent être « la nouvelle marche du monde », dans cet entêtement à vouloir faire vivre ce qui meurt, que je trouve mon salut personnel.Enfin, il est palpable dans le discours des auteurs, qu’il y a des choses sacrées, qui permettent de penser une société avec son histoire, sa noblesse, sa richesse, son patrimoine, et en allant au-delà du simple confort. Qu’est-ce qu’une chose sacrée ? Ce pourquoi on peut se sacrifier, symboliquement ou concrètement. Dans Veni, Vedi, Vici, Papacito et Rochedy, expliquent que la France, la famille, l’identité sont sacrées. ajout du 06 décembre : et qu’elles valent bien une reconquête

-

Plaidoyer pour un libéral-conservatisme

J’avais proposé cet article pour le numéro spécial de l’Incorrect consacré au libéralisme, mais il a été refusé. Ce n’est pas grave, je le publie ici quand même. Je vous invite à lire leurs articles, je pense que j’y réagirai ici même. Mon article tentait une synthèse entre libéralisme et conservatisme.

Libéralisme

Le libéralisme est une philosophie qui place, comme son nom l’indique, la liberté comme une fin en soi. Pas n’importe quelle liberté : la liberté individuelle, avec des limites, et érigée en principe d’organisation de la société. Ce courant de pensée a émergé aux XVIIème et XVIIIème siècles en Occident, et a accompagné les « révolutions démocratiques »..

C’est une philosophie du droit naturel, c’est-à -dire reconnaissant à tout être humain, par sa nature même, des droits inaliénables : la liberté, la propriété de soi et du fruit de son travail, le droit à la vie, le droit de propriété et de jouir librement de ses biens, le droit d’échanger. Le droit naturel consiste en une universalité des droits (valables pour tout être humain), et une égalité devant la Loi (pour être juste, la Loi doit traiter chaque individu identiquement). Ce sont les principes, non discutables, des sociétés ouvertes. La société ouverte suppose la stricte observation de règles abstraites de juste conduite (formelles, universelles, évolutives) respectant ces droits naturels. Elle s’oppose à la société tribale. La garantie de ces droits inaliénables a permis l’extraordinaire développement du monde occidental : émergence d’institutions démocratiques et pluralistes, explosion des capacités d’échanges, de partage du savoir et de la technique.

Le libéralisme n’est pas apparu soudainement : il est le fruit, le prolongement et la synthèse de l’histoire occidentale : à la fois du passé gréco-romain, comme de la Révolution papale des XIème-XIIIème siècles, mettant la raison et le droit au service de l’éthique biblique. Le libéralisme est un humanisme chrétien.

Contre le progressisme hors-sol

Chacun des grands courants de pensée en politique – conservateurs, libéraux, progressistes – porte des idéaux et des travers. Le dialogue entre les trois courants est fécond s’il se base sur une éthique commune du débat critique et ouvert, placé sous le signe de la raison.

Les conservateurs, héritiers de ce qu’il y a de noble dans notre civilisation et nos traditions, contre la barbarie, soumettent parfois leur raison à des vérités révélées. Les libéraux, protecteurs de la liberté individuelle contre l’arbitraire et la coercition des pouvoirs, développent parfois une pensée trop abstraite, niant la réalité et l’influence des enracinements. Censés être les promoteurs de la belle idée de progrès, les progressistes nagent malheureusement depuis 30 ans en plein délire socialiste. Et comme ils ont pris l’ascendant philosophique, politique, et culturel, cela nuit à notre société. Trois dérives doivent être combattues, chacune portant atteinte au principe d’égalité devant la loi :

- Un égalitarisme forcené d’abord, qui confond égalité devant la Loi, et égalité de fait. La Loi n’est pas là pour corriger les inégalités, mais pour garantir les droits de chacun. ”Il y a toute les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude. » (Hayek)

- Un étatisme inexorable, ensuite, qui est le rejet de l’ordre spontané libre. L’état de Droit implique un Etat fort, intransigeant, avec des missions restreintes à la sécurité (extérieure et intérieure), et à l’application du Droit. L’État omniprésent provoque une inflation juridique, des réglementations et une fiscalité liberticides, une infantilisation des citoyens. L’omniprésence nécessite des moyens, trouvés par des prélèvements et un endettement massifs.

- Enfin, une politique d’immigration inconséquente, aveugle à la réalité des différences civilisationnelles, a conduit au communautarisme. Des zones entières du territoire ne sont plus, au sens propre, juridique, comme au sens symbolique, culturel, la France. Les civilisations non-occidentales ont vocation à rester minoritaires en France : on ne peut bâtir une société, et des règles justes, en faisant coexister des principes qui sont contradictoires. Tout citoyen français devrait vivre selon les coutumes et les Lois françaises, quelque soit sa condition, et son lieu d’habitation.

Au-delà de leurs différences, les conservateurs et les libéraux doivent donc s’allier contre la « folie » des progressistes porteurs de ces travers égalitaristes, étatistes et communautaristes.

L’âme de l’occident

Le joyau qui pourrait être au coeur de cette alliance, c’est le fait de penser chaque être humain à la fois comme une personne, et un individu :

- Une personne, avec sa singularité, ses aspirations, ses enracinements, sa spiritualité, ses choix,

- un individu ”gommé » de ces particularités, mais doté de droits inaliénables, assumant la responsabilité de ses actes, et traité comme les autres devant la Loi.

Cette distinction est à conserver à tout prix, car elle est la condition pour pouvoir imaginer « une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » (Ricoeur).

C’est l’esprit du libéralisme, et c’est l’âme de l’Occident.

-

Histoire de la philosophie occidentale

J’ai fini il y a quelques mois le formidable livre de Bertrand Russell, « Histoire de la philosophie occidentale » (éditions Les belles lettres).

Les idées, et leurs auteurs

C’est un livre formidable, mêlant philosophie bien sûr, mais aussi histoire de la pensée : Russell, dans sa plongée historique, met l’accent sur des auteurs. C’est-à -dire qu’il donne des éléments permettant de comprendre d’une part, qui était tel ou tel philosophe, et dans quel contexte il a produit ses idées, et d’autre part ce que ce philosophe a apporté au monde (idées, théories, ouvrages, actions.

Les chapitres sont assez courts, donc faciles à lire séparément, comme un lit on feuilleton ou comme on regarde une série, et le style est stimulant et drôle. Russell n’est jamais dans la révérence par rapport à ces grands penseurs (au contraire), et il ne se prive jamais de souligner ce qui dans les théories des uns ou des autres a pu se révéler complètement faux. Il ne se prive pas non plus de mettre en avant les décalages parfois profonds entre les théories professées, et les manières de vivre de ceux qui les portaient.Amour de la vérité

Pour finir de vous convaincre de lire cette somme indispensable, un dernier mot. Russell fait partie des philosophes qui ne sont pas « que » philosophes : wikipedia et sa biographie nous montrent qu’il était « mathématicien, logicien (il a croisé Popper au Cercle de Vienne), philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste ». Esprit très large, critique au sens positif du terme. Ce qui me touche dans le livre de Russell, et je crois que c’est en lien avec cette formation scientifique et philosophique, c’est son amour sincère, humble et rationnel de la vérité. Je lui laisse donc le mot de la fin (cité d’ailleurs en épilogue de l’excellentissime Impostures intellectuelles) :

Le concept de « vérité », compris comme dépendant de faits qui dépassent largement le contrôle humain, a été l’une des voies par lesquelles la philosophie a, jusqu’ici, inculqué la dose nécessaire d’humilité. Lorsque cette entrave à notre orgueil sera écartée, un pas de plus aura été fait sur la route qui mène à une sorte de folie – l’intoxication de la puissance qui a envahi la philosophie avec Fichte et à laquelle les hommes modernes, qu’ils soient philosophes ou non, ont tendance à succomber. Je suis persuadé que cette intoxication est le plus grand danger de notre temps et que toute philosophie qui y contribue, même non intentionnellement, augmente le danger d’un vaste désastre social.