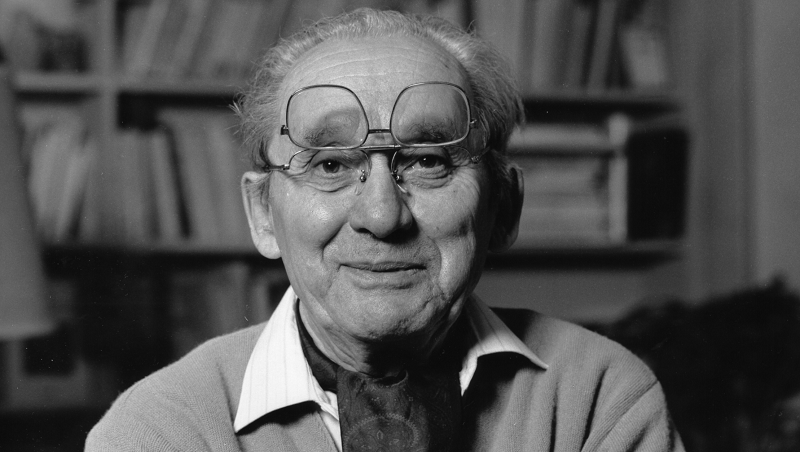

Ayn Rand, romancière, philosophe et scénariste (auteur du fameux Atlas Shrugged) a explicité sa position philosophique dans un ensemble d’articles, regroupés dans un livre « La vertu d’égoïsme ».

Electrochoc moral contre la logique de sacrifice

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ayn Rand ne tourne pas en louvoyant autour du pot. Elle attaque directement à la racine conceptuelle de ce qu’est l’éthique. L’éthique objectiviste qu’elle met en avant est en opposition avec l’éthique altruiste. Dans l’éthique altruiste, elle regroupe 3 écoles (mystique, social, subjective) qui ressortent in fine de la même logique c’est-à -dire qu’elles considèrent l’homme comme un animal sacrificiel.

De ce point de vue, elles ne sont que des variantes de l’altruisme, cette éthique qui considère l’homme comme un animal sacrificiel, qui soutient que l’homme n’a pas le droit de vivre pour lui-même, que les services qu’il peut rendre aux autres sont la seule justification de son existence, et que le sacrifice de soi est son plus haut devoir moral, sa plus grande vertu et sa valeur la plus importante. Les différences ne surgissent que lorsqu’il est question de savoir, qui doit être sacrifié, et pour qui. L’altruisme considère la mort comme son but ultime et le fondement de ses valeurs. Il est donc logique que la renonciation, la résignation, le dénigrement de soi, et toute forme de souffrance, y compris l’auto-destruction, soient les vertus qu’il prône. Et, logiquement, ce sont les seules choses que les adeptes de l’altruisme ont accomplies, autrefois comme maintenant. Observez que ces trois écoles de la théorie éthique sont anti-vie, non seulement dans leur contenu, mais aussi dans leur méthode d’approche.

En regard de ces éthiques morbides qu’elle dénoncent, Ayn Rand a précisé quelques pages plus haut que l’éthique objectiviste qu’elle propose, basée sur la vie et la raison. Elle reprend à son compte la doctrine des Droits Naturels, et défend au contraire un égoïsme rationnel qui n’est pas, comme le précise Alain Laurent dans la préface, « n’importe quel égoïsme, en en particulier l’égoïsme dans acception mesquine et triviale, qui procède d’émotions primaires claquemurant l’individu dans de sordides calculs utilitaires et machiaveliens. (…) dans ses Principes de morale Hebert Spencer remarquait « qu’une égoïsme rationnel, bien loin d’impliquer une nature humaine plus égoïste, est compatible avec une nature humaine moins égoïste » car il met « en lumière les droits des autres » ».

Le principe social fondamental de l’éthique objectiviste est que tout comme la vie est une fin en soi, chaque être humain vivant est une fin en lui-même, non le moyen pour les fins ou le bien-être des autres. Ainsi, l’homme doit vivre pour son propre intérêt, ne sacrifiant ni lui-même aux autres, ni les autres à lui-même. Vivre pour son propre intérêt signifie que l’accomplissement de son propre bonheur est le plus haut but moral de l’homme.

On retrouve là des basiques, présent dans la règle d’or.

Sincèrement, ce livre est un petit bijou. Ramassé, précis, intransigeant, il est le contrepoint idéal du roman La grève. Dans le roman, Ayn Rand, longuement, détaillait les conséquences de ces éthiques altruiste qu’elle dénonce, avec un éclairage politique et social. Dans La vertu d’égoïsme, on découvre le versant éthique et philosophique, sans fioriture. Il y a énormément à dire de ce texte, et je sais déjà que le relirai, et qu’une partie des pages finira dans ma collection de citations. J’aimerais que mes concitoyens lisent et réfléchissent à cela. Il y a certainement de bonnes objections à ce texte, mais il faudra être armé pour cela, car il est pur et dur comme un diamant, réaliste, et rationnel.

Rappel à l’ordre

Après la lecture de Nemo, revenant sur les liens philosophiques entre libéralisme et christianisme, on pourrait objecter qu’Ayn Rand tombe dans le travers décrit par le penseur français : prendre la liberté comme un fin en soi, et donc être dans un libéralisme superficiel (d’après Nemo, qui justement se réclame d’une éthique partiellement sacrificielle). C’est probablement en partie vrai. A titre personnel, je le pense pas, et cela me permet de préciser en quoi cette distinction de Nemo n’était pas tout à fait juste à mes yeux. Ces 3 versions du libéralisme (la liberté comme fin en soi, la liberté pour le progrès, la liberté pour la charité) ne sont pas exclusives, ou hiérarchisées, mais additives et représentent à mon sens trois faces d’une même vérité. Quelle charité, quel progrès, si la vie de l’homme n’est pas le « fondement de toute valeur et sa propre vie comme le but éthique de chaque individu » ?

Loin d’y voir une opposition entre une visée éthique de combat contre le mal (charité) et une visée éthique de liberté (la liberté comme fin en soi), je pense qu’il est possible d’articuler les deux. L’objectivisme est simplement la condition du reste. Il n’y pas à hiérarchiser comme le fait Nemo. Comment combattre le mal si on ne commence pas à le combattre en soi ? Ce que nous dit Ayn Rand, c’est que combattre le mal en soi, c’est commencer par admettre qu’une pensée juste et vraie ne saurait légitimer la négation du droit de certains pour justifier une fin supposée supérieure…

Certaines questions, que l’on entend fréquemment, ne sont pas des questions philosophiques, mais des confessions psychologiques. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l’éthique. Et c’est spécialement dans les discussions qui concernent ce domaine que l’on doit non seulement vérifier ses prémisses (ou s’en souvenir) mais aussi apprendre à vérifier celles de ses adversaires. (…) Si un homme spécule sur ce que la « société » devrait faire pour les pauvres, il accepte de ce fait la prémisse collectiviste que la vie des hommes appartient à la société et que lui, comme membre de la société, a le droit de disposer d’eux, pour déterminer leurs buts et planifier la « distribution » de leurs efforts. Voilà la confession psychologique sous-entendue dans de telles questions et dans plusieurs sujets du même genre. (…) Plus souvent, cependant, cette confession psychologique révèle un mal plus profond : elle révèle à quel point l’altruisme érode la capacité des hommes à saisir le concept des droits ou la valeur d’une vie individuelle ; elle révèle un esprit duquel la réalité d’un être humain a été effacée. (…) D’où la consternante insouciance avec laquelle les hommes proposent, discutent et acceptent des projets « humanitaires » qui devront être imposés par des moyens politiques, c’est-à -dire par la force à un nombre illimité d’être humains. Si, d’après les caricatures collectivistes, les riches avides s’adonnent aux luxe et à ses extravagances sous le prétexte que « le prix n’a pas d’importance », alors le progrès social apporté par les mentalités collectivistes d’aujourd’hui consiste à s’adonner à la planification politique altruiste, selon le principe que « les êtres humains n’ont pas d’importance ». Le trait caractéristique de telles mentalités est le plaidoyer en faveur d’un objectif public à grande échelle, sans considération du contexte, des coûts et des moyens. Hors contexte, un tel objectif peut généralement être présenté comme désirable ; il doit être public, parce que les coûts n’ont pas à être produits mais résultent de l’expropriation ; et une épaisse nappe de brouillard doit ensevelir la question des moyens, parce que les moyens seront des vies humaines

Est-ce que cela résonne avec certains sujets actuel pour vous ?

Charité bien ordonnée commence par soi-même.