Avant de pouvoir vous présenter par morceaux l’interview d’Alain Boyer que j’ai réalisé vendredi dernier, voici le texte qu’il avait choisi pour illustrer la pensée de Popper dans le hors-série sur le libéralisme sorti par Le Point avant les présidentielles. Les principes libéraux explicités en huit points. Pas un de plus, pas un de moins.

Rencontre avec Alain Boyer

J‘avais écrit un petit billet en juin pour diriger les lecteurs vers un article magistral paru dans le Figaro, écrit par Alain Boyer, professeur de philosophie politique à la Sorbonne. Cet article faisait le distingo entre morale de responsabilité et morale de conviction. Et expliquait en substance que Sarkozy faisait plus pour la promotion des idéaux de gauche que le PS, qui se contente de prendre des postures intellectuelles en accord avec ces idéaux, mais sans s’occuper de les promouvoir dans les faits.

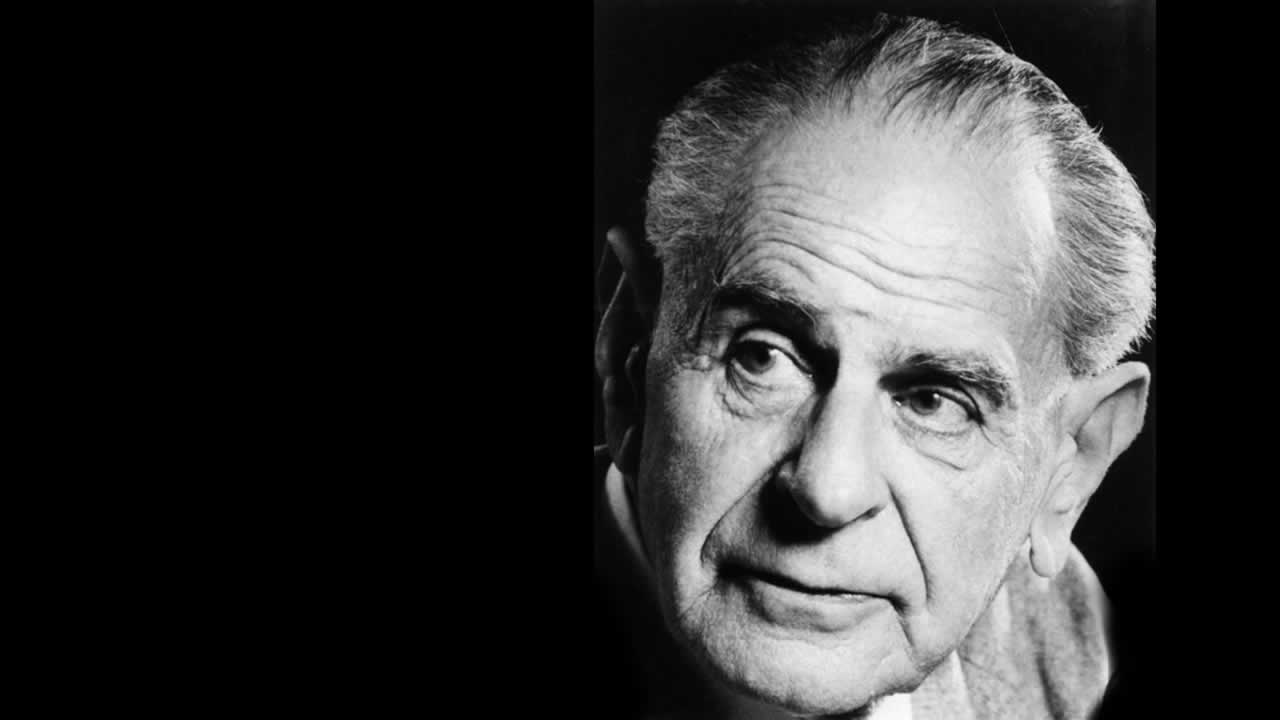

Quelle ne fut pas ma surprise de voir, en commentaire de cet article, une intervention d’Alain Boyer lui-même ! Je profitais de l’occasion pour lui proposer de l’interviewer, par écrit ou à l’oral. Pour des raisons de temps, il m’a proposé une interview orale. Vendredi dernier, je me suis donc rendu à son domicile, tout fébrile et intimidé, pour l’interviewer, avec mon petit enregistreur acheté pour l’occasion. Je l’ai interviewé sur son parcours, sur la politique française, sur la pensée de Karl Popper (dont il est un grand spécialiste), sur la gauche, sur l’Islam.

J’ai eu le bonheur de rencontrer un homme très sympathique, très direct, d’une grande culture, et dont la réflexion juste et puissante n’a d’égal que son talent pour communiquer ses idées. Il n’est pas professeur pour rien ! Interview intense, donc (3h !), plus à bâtons rompus que savamment construite (je ne suis pas journaliste). J’ai maintenant du travail pour transcrire par écrit cet échange, et que je compte vous proposer par morceaux, si possible thématiques.

Pour vous donner de quoi patienter, chers lecteurs, je vous propose en attendant de publier ici sa contribution au hors-série du Point consacré au libéralisme, publié avant les élections présidentielles. Bien évidemment, son statut de spécialiste de Popper l’a naturellement conduit à écrire l’article sur le philosophe autrichien. Le format choisi pour ce hors-série, consistait à proposer un texte de Popper, et une présentation de sa pensée. Voici, pour commencer, le texte de Popper, admirable et synthétique. La contribution d’Alain Boyer suivra dans un prochain billet.

Principes Libéraux

- L’Etat est un mal nécessaire : ses pouvoirs ne doivent pas être multipliés au delà de ce qui est nécessaire. On peut appeler ce principe le ”rasoir libéral » (par analogie avec le « rasoir d’Ockham », le fameux principe selon lequel les entités ne doivent pas être multipliées au delà de ce qui est nécessaire).

Afin de montrer la nécessité de l’Etat, je ne fais pas appel à la conception hobbesienne (Léviathan, trad. Folio, I, ch. XIII.) de l’homo homini lupus. Au contraire, sa nécessité peut être montrée même si nous supposons que homo homini felis, ou même que homo homini angelus, en d’autres termes, si nous supposons qu’à cause de leur bonté angélique, personne ne nuit à personne d’autre. Dans un tel monde, il y aurait encore des hommes plus ou moins forts, et les plus faibles n’auraient aucun droit légal à être tolérés par les plus forts, mais devraient leur tenir gratitude d’être assez bons pour les tolérer. Ceux qui (forts ou faibles) pensent que cela n’est pas un état de choses satisfaisant, et que toute personne doit avoir un droit à vivre, et une prétention (claim) légale à être protégée contre le pouvoir des forts, accorderont que nous avons besoin d’un Etat qui protège les droits de tous. Il est facile de montrer que cet Etat constituera un danger constant (ce que je me suis permis d’appeler un mal), fût-il nécessaire. Pour que l’Etat puisse remplir sa fonction, il doit avoir plus de pouvoir qu’aucun individu privé ou aucune organisation publique, et bien que nous puissions créer des institutions qui minimisent le danger que ces pouvoirs puissent être mal utilisés, nous ne pourront jamais en éliminer le danger complètement. Au contraire, la plupart des citoyens auront à payer en échange de la protection de l’Etat, non seulement sous la forme de taxes, mais même sous la forme de certaines humiliations, par exemple, lorsqu’ils sont dans les mains de fonctionnaires brutaux.

- La différence entre une démocratie et une tyrannie est que dans une démocratie, les gouvernants peuvent être rejetés sans effusion de sang.

- La démocratie ne peut conférer aucun bénéfice aux citoyens. Elle ne peut rien faire, seuls les citoyens peuvent agir. Elle n’est qu’un cadre dans lequel les citoyens peuvent agir de manière plus ou moins cohérente et organisée.

- Nous sommes démocrates non parce que la majorité a toujours raison, mais parce que les traditions démocratiques sont les moins mauvaises que nous connaissons. Si la majorité se décide en faveur d’une tyrannie, un démocrate ne doit pas penser qu’il y a une contradiction fatale dans sa conception, mais que la tradition démocratique dans son pays n’était pas assez forte.

- Les institutions ne sont ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas tempérées par des traditions, car elles sont toujours ambivalentes (…)

- Une utopie libérale, un Etat rationnellement crée sur une table rase sans traditions, est impossible. Le libéralisme exige que les limitations de la liberté de chacun rendues nécessaires par la vie en société doivent être minimisées et rendues égales pour tous autant que possible (Kant). Mais comment appliquer un tel principe a priori dans la vie réelle ? Touts les lois, étant universelles, doivent être interprétées afin d’être appliquées, et ceci nécessite certains principes de pratique concrète, qui ne peuvent être fournis que par une tradition vivante.

- Les principes libéraux peuvent être décrits comme des principes d’évaluation et si nécessaire de modification des institutions. On peut dire que le libéralisme est une doctrine « évolutionnaire » plutôt que révolutionnaire (sauf dans le cas d’une tyrannie).

- Parmi ces traditions, nous devons mettre en premier ce que l’on peut appeler le ”cadre moral » (correspondant au « cadre légal ») d’une société. Cela comprend le sens traditionnel de la justice ou équité (« fairness »), ou le degré de sensibilité morale que la société a atteint. Ce cadre sert de base pour rendre possible des compromis équitables entre des intérêts en conflit. Il n’est pas lui-même intouchable, mais il change relativement lentement. Rien n’est plus dangereux que sa destruction, laquelle fut consciemment visée par les Nazis, qui ne peut conduire qu’au nihilisme, à la dissolution de toutes les valeurs humaines.

Karl Popper, ”Public Opinion and Liberal Principles (1954), in Conjectures and Refutations, RKP, 1963, traduction originale d’Alain Boyer.