C’est la dose qui fait le poison.

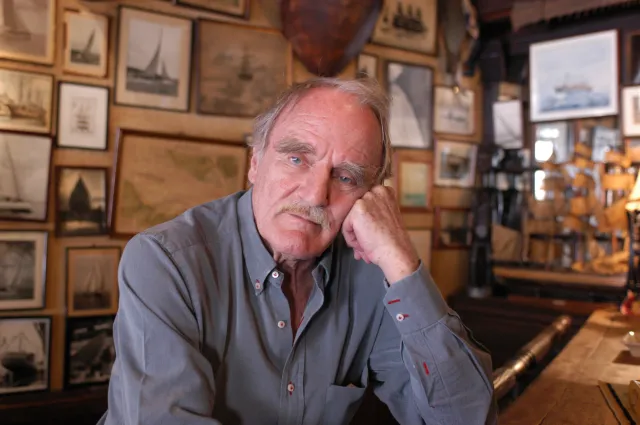

Paracelse (1493 – 1541) médecin, philosophe et alchimiste, mais aussi théologien laïc suisse

.

J’ai appris il n’y a pas si longtemps cette vérité sur les poisons : il y est question de quantité, autant que de qualité. C’est très logique, si l’on pense que l’organisme est une chose en équilibre dynamique permanent, mais tout de même, cela m’avait forcé à repenser certaines choses. Bien sûr il y a des produits très actifs chimiquement, qui interagissent très fort avec notre organisme, mais c’est une question de quantité : en infime quantité, leur toxicité ne suffira pas à causer des dégâts. De la même manière, il y a des produits que l’on ingère chaque jour, et qui sont indispensables à notre santé : en trop grande quantité, ils deviennent toxiques.

S’exercer

J’ai mis du temps à comprendre cette autre vérité simple et logique, dans toute sa prodondeur.

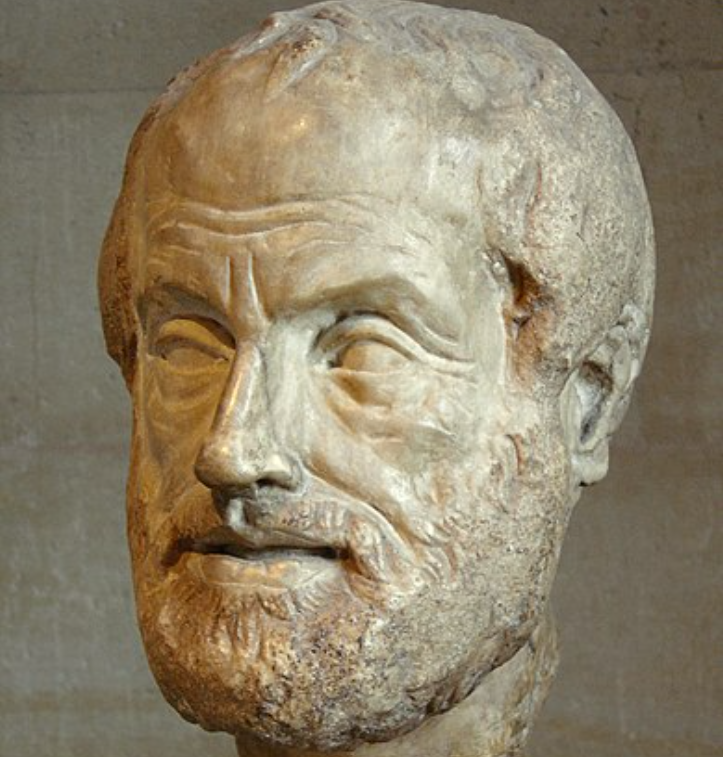

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas un acte mais une habitude.

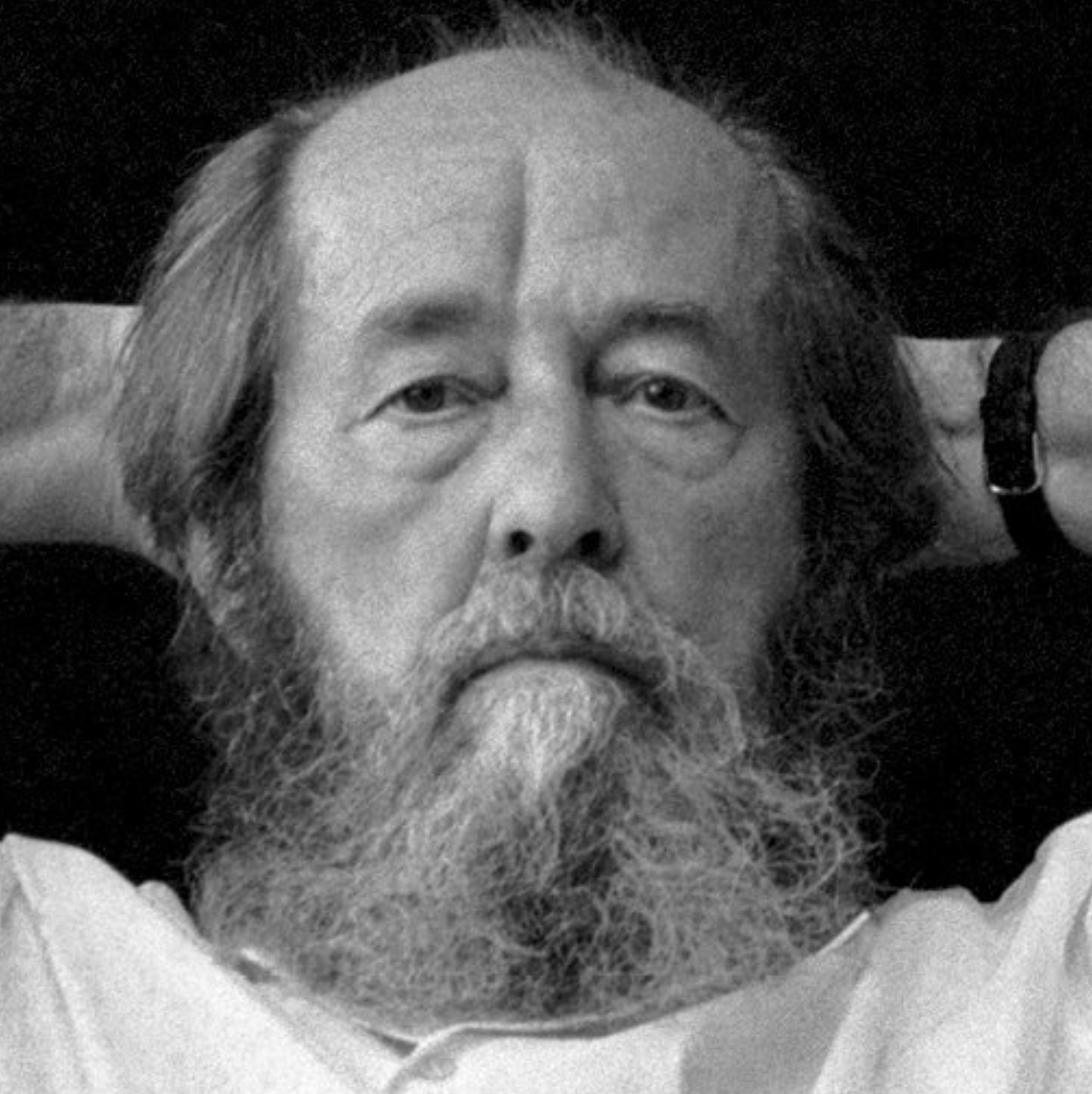

Aristote (1493 – 1541) philosophe et polymathe grec de l’Antiquité

Nous n’avons pas à choisir ce que nous sommes ; nous pouvons identifier des choses que l’on aime, ou qui nous sont utiles, et les pratiquer. C’est avec la pratique régulière que l’on progresse. De même qu’un poison se définit par la nature ET par la quantité d’une produit, la pratique régulière se définit par la méthode de travail ET par le temps passé. Rester bloqué sur la méthode – le prof, la méthode, le support, les conditions, le confort – est un très grand frein à l’apprentissage. La pratique régulière est à l’apprentissage, ce que la quantité est au poison.Vous voulez progresser aux échecs ? Jouez chaque jour. Vous voulez apprendre la musique ? Jouez chaque jour. Vous voulez apprendre une langue ? Ecoutez et parlez chaque jour.

Bien sûr, l’exercice et la pratique régulière ne se suffisent pas à eux-mêmes : il est toujours extrêmement loisible de profiter d’un professeur, d’une méthode. Mais de même que pour le poison, où c’est d’abord la quantité qui compte, c’est d’abord la pratique régulière et répétée qui nous permet de progresser. La pratique régulière est à l’apprentissage, ce que la quantité est au poison. Un élève, profitant du meilleur prof du monde, ne progressera presque pas s’il ne travaille pas régulièrement.

C’est une joie pour moi de penser que nous pouvons librement apprendre et pratiquer ce qui nous plait, et progresser. C’est une joie pour moi de pratiquer et m’exercer chaque jour dans des activités variées et riches.

Toutes ces banalités importantes sont contenues dans le dicton bien connu :

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.