Utopiales de Nantes

Si vous lisez ce blog, vous savez que j’aime la science fiction. J’ai eu la chance d’aller passer une journée aux Utopiales de Nantes, dans le cadre de mon travail. C’est un festival de Science-Fiction. J’ai trouvé l’évènement, pour ce que j’en ai vu, super bien organisé (tables rondes, conférences, expositions, BD, jeux, livres, etc..). Et nous avons assisté le matin à une remarquable conférence – « Penser les futurs » – de Roland Lehoucq (astrophysicien et auteur, président du festival) et Vincent Bontems (philosophe, chercheur et auteur). Nous y avons découvert une histoire de la science-fiction, et de ses rapports à la science. J’ai découvert la distinction entre hard science-fiction et space opera. Cela mériterait plusieurs articles sur toutes les infos passionnantes qui nous ont été partagées. Je garde en tête le concept de « merveilleux scientifique » qui animait les premiers auteurs de SF. Et je me demande sous le feu de quelles idéologies nous avons perdu, collectivement, notre capacité d’émerveillement par rapport à la science et aux contenus scientifiques. Le terme ou label « science fiction » (fiction scientifique) a été inventé par Hugo Gernsback (très influencé par H.G. Wells et J. Vernes, inventeurs du genre).

Ce récit a pour but de fournir au lecteur une prévision de l’avenir justifié par les merveilleux progrès de la science actuelle.

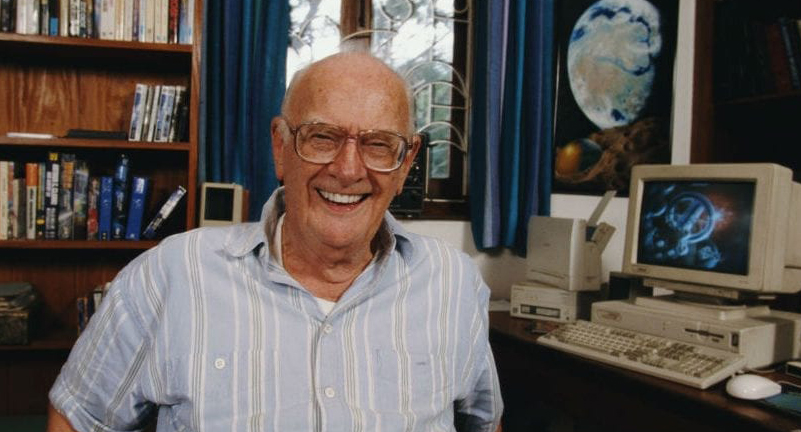

Hugo Gernsback (1884 – 1967) romancier de science-fiction et homme de presse américain

Vincent Bontems, chercheur associé au CGS de l’école des Mines, a ensuite partagé une analyse tout à fait passionnante des différents discours sur le futur (divination, prophétie, utopie/dystopie, futurologie et prospective) et des différentes fonctions des récits de Science-Fiction. Réellement passionnant ! Ses slides étaient remplis de super citations d’auteur de SF et de scientifiques. Je vais les ajouter à ma collection. Dans la bibliothèque du festival, j’ai acheté un ouvrage d’une des premiers représentants de la hard science-fiction, Arthur C. Clarke, que les conférenciers avaient présenté : « Les fontaines du paradis« .

Les fontaines du paradis

Arthur C. Clarke (1917 – 2008) était – excusez du peu ! – scientifique, écrivain de science-fiction, écrivain scientifique, futurologue, présentateur télé, explorateur sous-marin et inventeur britannique. Il fait partie, avec Heinlein et Asimov des « trois grands » de la science-fiction anglo-saxonne. Il est l’auteur, notamment, du fameux « 2001 : l’odyssée de l’espace » qui a inspiré le film éponyme. Son roman est l’histoire de la mise en place du premier « ascenseur spatial » : une sorte de station spatiale orbitale, reliée à la terre par des filins en nanotubes, et que l’on peut rejoindre en « ascenseur ». Le roman décrit les premières étapes de la mise en place, de manière assez détaillée. Le concept n’est pas du tout impossible, scientifiquement, à la restriction prêt que nous n’avons de matériaux assez résistants (à part les nanotubes de carbone, mais que l’on sait pour le moment construire sur quelques mm ou cm). La station est situé sur une orbite géostationnaire. De nombreux articles scientifiques ont montré que cette construction était une possibilité scientifique, sinon technologique.

C’est un bon roman, au delà de l’aspect invention et science. L’éclairage sur le lieu d’où partira l’ascenseur spatial, un temple religieux en haut d’une montagne, et que l’on doit donc dégager pour réaliser le projet permet une mise en abîme historique intéressante. Les rebondissements de la deuxième partie, le long de l’ascenseur sont très faciles à imaginer dans un film. J’ai découvert un auteur très intéressant.