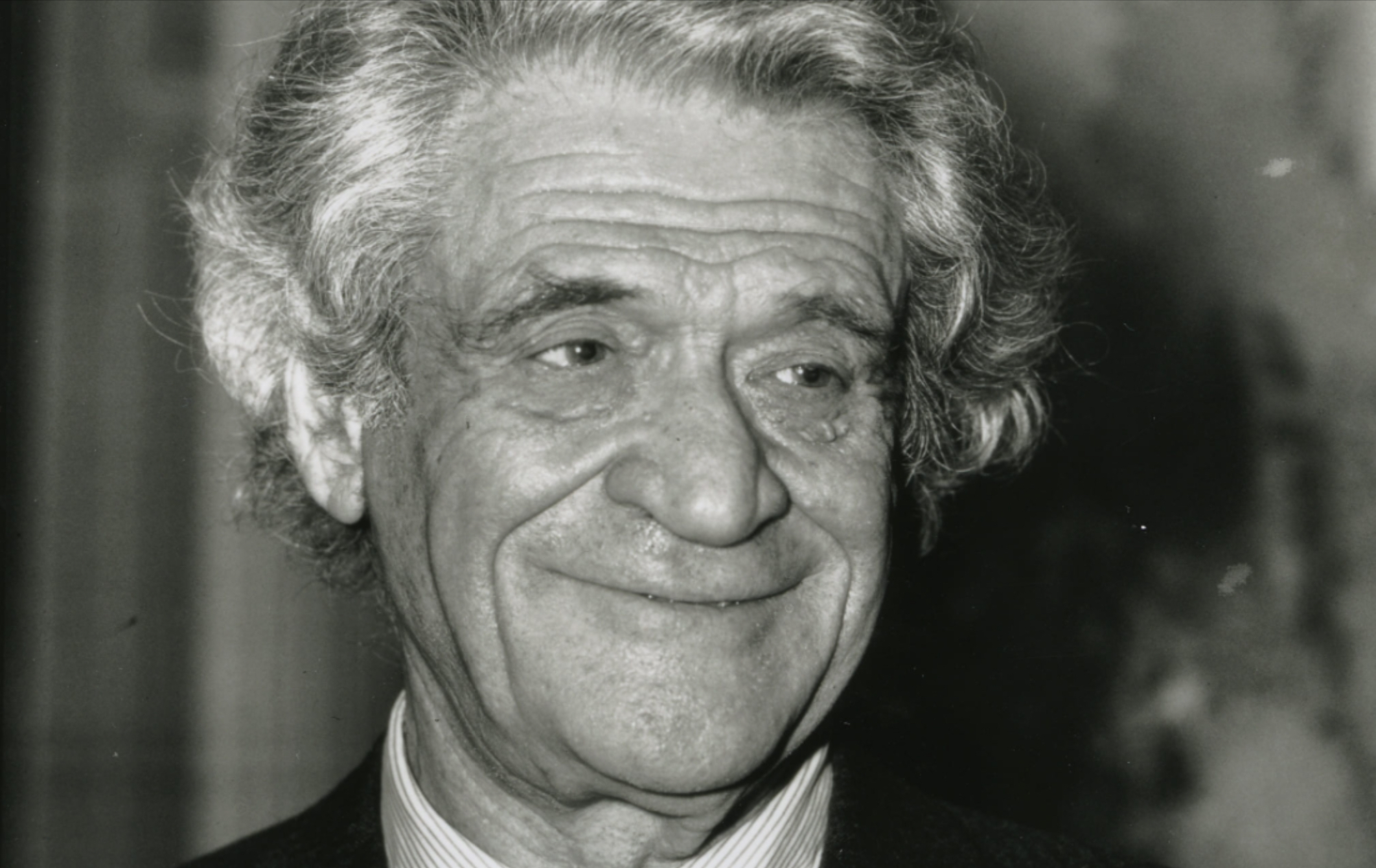

« Les mains du miracle », de Joseph Kessel, est la biographie romancée (légèrement) de Felix Kersten, médecin spécialiste des massages, qui a soigné Himmler.

Extraordinaire destin

C’est une histoire extraordinaire, qui dépasse tout ce qu’aurait pu imaginer un écrivain. Kersten, par hasard et par le fait que son savoir-faire de masseur était déjà très réputé, se retrouve à devoir soigner l’un des plus haut placé des dignitaires nazis, Heinrich Himmler (patron en chef des SS). Himmler, très souffrant, bénéficie des soins apaisants de Kersten qui devient, du coup, peu à peu, indispensable pour lui. Kersten (estonien d’origine, qui a combattu avec l’armée finlandaise, et accueilli ensuite par la Hollande), que le régime nazi horrifie, essaye rapidement de profiter de sa situation pour sauver quelques personnes des griffes des nazis. Il y parvient, et décide de continuer dans cette voie : c’est le seul moyen pour lui de supporter la situation qui est la sienne (bloqué à aider le pire des nazis) que d’essayer d’utiliser l’influence et l’emprise qu’il a sur Himmler pour sauver peu à peu, des dizaines, puis des centaines et … des milliers de prisonniers, de juifs, de hollandais.

Agent secret par nécessité

Ses plans de sauvetages devenant de plus en plus ambitieux, il devient de fait, avec l’aide de proches d’Himmler (son secrétaire Brandt en particulier), une sorte d’agent secret : il traite avec les autorités suédoises, notamment, pour organiser les plans de sauvetage. Son courage impressionne, et sa simplicité d’esprit pour mener ses actions m’a refait penser à la phrase de Jean Moulin que l’ami JM m’a partagée l’autre jour :

Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger.

Jean MOULIN (1899-1943), Lettre à sa mère et à sa sœur, 15 juin 1940

Magnifique biographie

J’ai trouvé cette biographie tout à fait passionnante et juste : le ton est simple, sans emphase, et les éclairages psychologiques sont au juste nécessaire pour éclairer le comportement des personnages, sans les figer dans une interprétation trop simplificatrice. La découverte de l’histoire vue depuis le camp nazi est assez incroyable pour mesurer le degré de folie et de fanatisme qui s’était emparé de l’entourage d’Hitler. Le récit avance vite et on est tenu en haleine. Kessel, décidément, fait partie des manques dans ma culture littéraire. A découvrir, et ce livre est un très bon moyen.