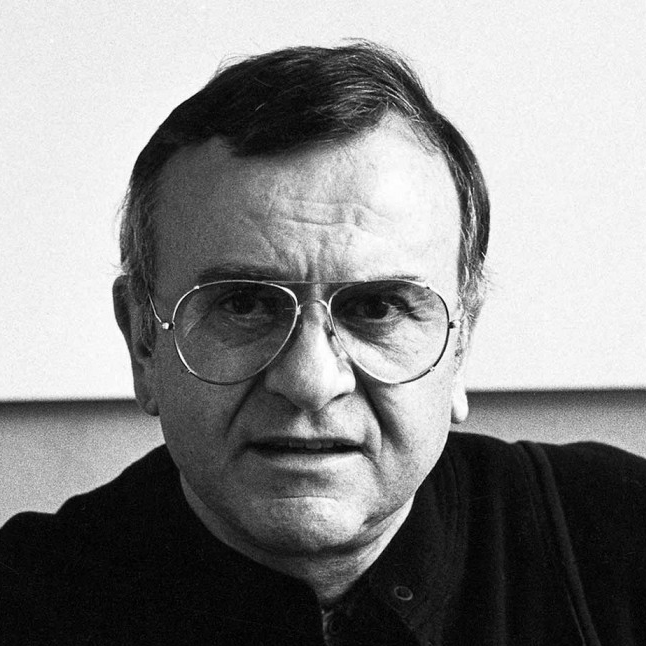

Eric Zemmour partage dans « Je n’ai pas dit mon dernier mot » son éclairage et son analyse de l’année de campagne pour les élections présidentielles. C’est une belle manière de « conclure » le précédent ouvrage, « La France n’a pas dit son dernier mot« . Ce livre est très agréable à lire, fluide, percutant.

Toujours là !

Eric Zemmour parvient à éviter très simplement deux écueils qui auraient pu rendre ce livre inutile, voire insupportable : le narcissisme, et le règlement de compte. Il reste égal à lui-même : direct, fin analyste, sincère sur tous les sujets, mêlant humilité et ambition. Et c’est une très intéressante plongée dans la réalité d’une campagne présidentielle.

J’ai trouvé son analyse historique et géopolitique sur le conflit russo-ukrainien tout à fait passionnante, et riche. Je continue à penser que cet homme-là, doit avoir une place dans la vie politique. Nous verrons de quoi l’avenir des boutiques & partis politiques sera fait. Mais les idées, les constats, les solutions que proposent Zemmour, sans nécessairement toutes me satisfaire, me semblent adossées, et articulées, avec le seul vrai sujet structurant, et dont tous les autres dépendent : le Grand Remplacement, autre nom de la déferlante migratoire qui transforme notre pays depuis 40 ou 50 ans. Identitaire, culturelle, civilisationnelle, je partage avec Zemmour l’idée que c’est LE combat à mener. Avec deux-trois autres sur lesquelles je pense pouvoir adhérer aussi à ses pistes de solutions (souveraineté, industrialisation, éducation). On voit bien, à la lecture, que Zemmour a décidé d’inscrire son action et celle de Reconquête! dans la durée, avec son triptyque idées-actions-élections.

Glaçant

L’éclairage apporté de l’intérieur par le candidat à la présidentielle est assez glaçant car il confirme, pour ceux qui auraient pu encore en douter, que les journalistes, dans leur ensemble, sont là pour désinformer, orienter, manipuler l’opinion, au service du pouvoir ou du politiquement correct. Il faut supprimer toutes formes de subventions aux médias. La somme de petites bassesses, de petits accommodements avec la vérité fait froid dans le dos, et je trouve le chapitre « Vérité ou radicalité ? » tout à fait excellent.

Extrait

Pour vous donner envie de lire cet ouvrage, je vous en partage pour finir un extrait.

Depuis le début de la campagne, et même bien avant, j’avais inlassablement dénoncé le dévoiement de l’Etat de droit par les juges. C’est un sujet qui me passionne depuis des années ; je le perçois comme le noeud gordien qu’il faudra trancher ; j’y ai même consacré un livre, intitulé Le coup d’Etat des juges, dès 1997.

L’argumentaire du président du Conseil constitutinnel ici est d’ailleurs la preuve éclatante de ce que j’avançais alors. Selon lui, » l’une des caractéristiques des démocraties avancées comme la nôtre, c’est que la loi, qu’elle soit votée par le Parlement ou le fruit d’un référendum ne peut pas faire n’importe quoi (c’est qui souligne) et qu’elle doit être conforme à la Constitution et aux grands principes. C’est le rôle du Conseil constitutionnel mis en place par la Ve République de veiller et de contrôler cette conformité. »

Il faut décortiquer avec soin le propos de Laurent Fabius pour comprendre ce qu’il contient de scandaleux. Le président du Conseil constitutionnel nous dit que le peuple souverain, qui exprimerait sa voix par référendum, pourrait faire « n’importe quoi » ; c’est donc à lui, et aux huit autres juges non élus, de déterminer si, oui ou non, le peuple a fait n’importe quoi. Comprenez bien : 99,99% des Français pourraient voter pour une réforme que Laurent Fabius continuerait de se réserver le droit de censurer leur volonté. Et il ose utiliser le mot « démocratie » pour défendre une telle aberration. (…)

Si j’avais été au second tour, j’aurais fait de cette question l’un des sujets majeurs du débat avec le président sortant : sommes-nous toujours une démocratie, c’est-à-dire un régime où le peuple a le dernier mot, ou sommes-nous dirigés par une oligarchie technocratique et juridique ? La question est cruciale pour nos institutions, pour notre souveraineté économique et pour la protection de nos entreprises. Elle est brûlante pour tout ce qui a trait aux droits des étrangers. Pour les juges, les droits de l’homme supplantent désormais les droits des citoyens. Cette orientation mondialiste du droit contemporain interdit toute politique qui voudrait bloquer les flux migratoires et combattre enfin sérieusement le Grand Remplacement àl’oeuvre.

Il reste une ultime résistance à cette mainmise du droit sur la démocratie : le référendum. C’est le seul moyen d’instaurer une véritable politique d’immigration qui ne soit pas empêchée par les innombrables « droits » accordés aux étrangers par les jurisprudences successives. Bref, de rendre à l’Etat, donc au peuple français, la maîtrise de sa politique d’immigration concédée aujourd’hui aux immigrés eux-mêmes. Je le propose depuis vingt-cinq ans et l’ai défendu tout au long de la campagne. Il faut dire qu’en matière d’immigration, ne pas utiliser l’arme du référendeum signifie ne toucher à rien. Après la tribune de Laurent Fabius, j’eus une conversation intéressante avec mon équipe. Nous nous étions dit que le programme que nous portions ne pouvait s’imposer que si nous étions, au pouvoir, en mesure de convoquer un référendum. Avoir un groupe à l’Assemblée nationale ne nous servirait à rien, car nos travaux, même s’ils étaient acceptés par les autres députés (ce qui était déjà fort peu probable), seraient de toute façon censurés par le Conseil constitutionnel. Que la seule arme dont notre peuple disposait contre son remplacement, c’était sa propre voix, via le référendum.

Ce 25 janvier, Laurent Fabius n’avait pas parlé au hasard. En fermant cette ultime issue démocratique qu’est le référendum, Laurent Fabius interdisait d’avance à notre pays d’échapper au Grand Remplacement, qui l’étreint chaque année d’avantage, et pour cela, il changeait subrepticement la nature de nos institutions.

Il disait en quelques mots que l’élection présidentielle ne servait à rien, et que la campagne qui la précédait était vaine. Ils appellent cela « l’Etat de droit », j’appelle cela un coup d’Etat.