[note de l’auteur : billet mis à jour suite aux échanges en commentaires… la discussion continue !]

J’ai souvent le sentiment que les discussions politiques s’enlisent à cause d’un manque de précision dans les termes. Par ailleurs j’aime la controverse, qui se nourrit des différences de points de vue : explicitons-les ! Dans cet esprit, j’ai essayé de trouver 2 oppositions fortes, structurantes, qui permettraient à chacun de se positionner philosophiquement dans le champ politique.

Le but de couples opposés n’est pas de forcer à choisir : chacun des termes contient sa part de vérité, et le travail intellectuel qui nous incombe n’est pas de se positionner d’un côté ou de l’autre, en prétendant que l’autre est faux, mais de travailler à l’articulation de ces contraires.

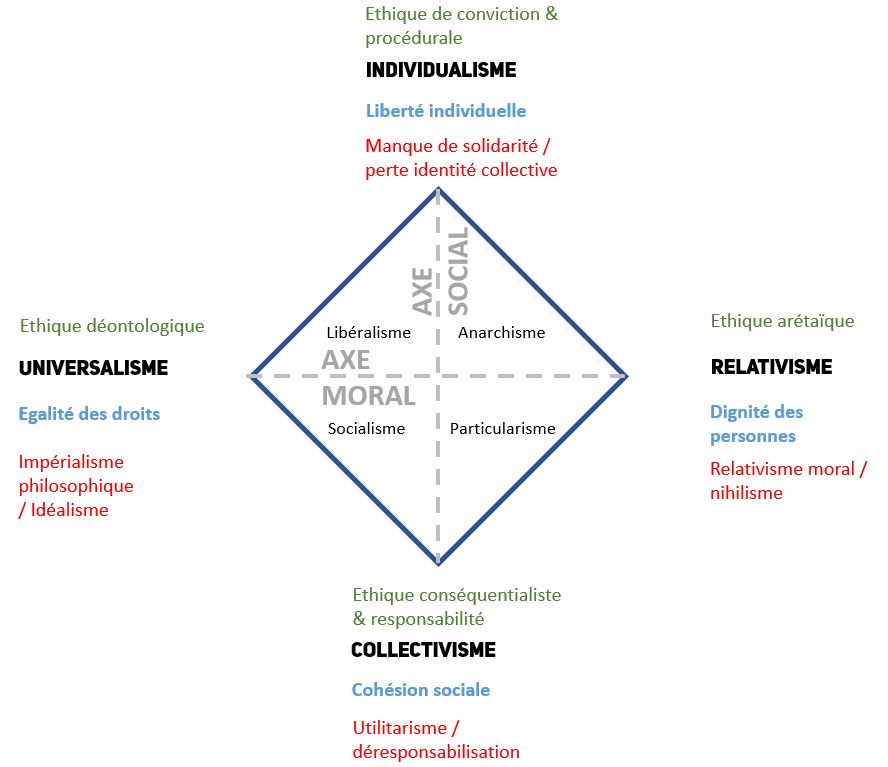

Universalisme / Relativisme

La première tension à laquelle chacun apporte comme il peut des éléments de réponse, c’est celle existant entre une logique universaliste (certaines valeurs transcendent les différences culturelles et sont valables pour tous les humains), et une logique relativiste (chaque personne humaine doit être considérée dans sa particularité, sa spécificité culturelle). L’universalisme met l’accent sur une égalité de droit entre tous les humains, quand la logique relativiste privilégie le respect des différences.

Il est assez difficile de concilier ces deux visions : elles s’excluent mutuellement, logiquement. Il y a certainement des outils de pensée pour articuler ces deux pôles.

Collectivisme / individualisme

La seconde tension est celle résultant des morceaux de vérité contenus par l’individualisme d’une part, et le collectivisme d’autre part. L’individualisme est une pensée du droit, et de l’ordre ouvert spontanée d’une société basée sur la liberté, tandis que le collectivisme justifie une organisation plus centralisée de la société, notamment pour organiser la solidarité entre ses membres, et penser l’organisation collective.

Le collectivisme vise à la justice sociale et à la cohésion du groupe, tandis que l’individualisme pose la liberté comme fin en soi.

Un outil utile pour réconcilier ces deux pôles me semble être la notion de subsidiarité. C’est en gros la liberté à chaque niveau de décision, en commençant par l’individu, d’organiser les choses jusqu’à ce qu’un échelon plus large soit nécessaire. L’organisation sociale y est légitime, mais en partant des besoins et de la liberté des personnes, et/ou des groupes. C’est à la fois une pensée de l’action libre au bon niveau, ET une prise en compte de constructions sociales dépassant l’individu.

En se positionnant sur ces deux axes on obtient le schéma suivant. J’ai fait figurer en rouge les risques ou travers de chaque position, en bleu les valeurs ultimes, et en vert le registre d’éthique mobilisé.

Il ne me reste plus qu’à inventer un petit questionnaire court, permettant en une dizaine de questions, de se positionner sur ce tableau. Ce serait une bonne manière d’en tester la pertinence, non ? Surtout, surtout, n’hésitez pas à « boxer » ce schéma, et ce post : j’aimerai rendre robuste ce modèle, et j’accepterai tout à fait qu’il soit en partie faux.

J’ai continué la réflexion avec le découpage de Kling