Je trouve enfin le temps de faire la recension de l’excellent livre de Laetitia Strauch-Bonart, « Vous avez dit conservateur ?« . J’avais eu la grande chance de l’écouter présenter son livre lors d’un apéro de l’Avant-Garde. Je l’avais trouvée passionnante, sincère. Et comme elle avait cité dans son discours mon livre politique préféré (« Droit, Législation et liberté »), je ne pouvais qu’être conquis.

3 idées clés du livre

Si l’on devait se risquer à résumer ce livre en quelques phrases, il faudrait insister sur trois idées clés :

- la pensée conservatrice a ses auteurs, et est d’une manière générale une pensée de la transmission, de la stabilité dans l’évolution

- les conservateurs ne sont pas opposés au changement ; ils veulent simplement inverser la charge de la preuve. A ceux qui veulent modifier la société d’expliquer, quand c’est nécessaire, pourquoi il faudrait le faire, plutôt que de laisser en place les structures que la tradition humaine a fait émerger ? Le conservatisme, ce n’est pas un rejet du progrès, c’est un refus du progrès pour le progrès, et une manière de questionner les « constructivistes ». Conservatisme et progressisme sont donc, à mes yeux, les deux faces indispensables d’une même chose qui est la pensée du changement. Qu’est-ce qui reste constant dans le changement, et qu’est-ce qui change ?

- le conservatisme est un contrepoint indispensable pour penser le libéralisme ; c’est pourquoi à l’époque où j’oeuvrais sur des blogs politiques, j’avais à coeur avec d’autres, de faire émerger un courant libéral-conservateur. Le conservatisme, adossé à une culture, à une identité, permet d’ancrer la pensée libérale, souvent abstraite et générale.

Vous avez dit conservateur ?

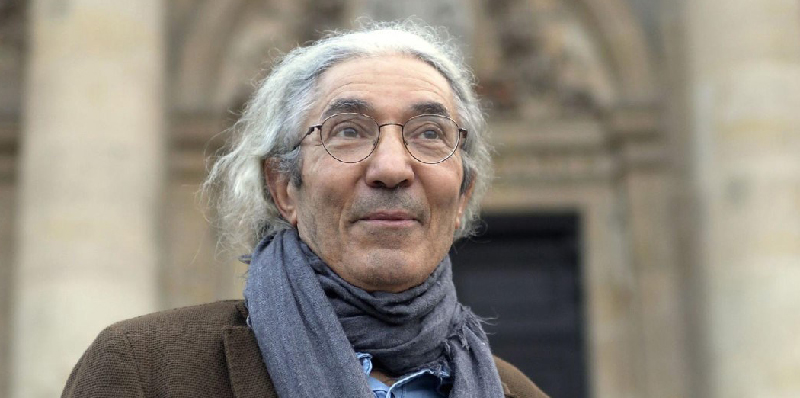

Je vous recommande ce livre très facile à lire, très direct, et qui pose beaucoup de bonnes questions. Laetitia Strauch-Bonart a eu l’intelligence de convoquer des auteurs et intellectuels français pour échanger et construire sa réflexion (le conservatisme est plutôt naturellement présent dans les pays anglo-saxons). Nous avons donc le plaisir de découvrir ou de redécouvrir des personnes comme Rémi Brague, Alain-Gérard Slama, Philippe Bénéton, Chantal Delsol, Jean-Pierre Le Goff, Jean Clair, Alain Bensançon, Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, Paul Thibaud, Philippe Reynaud (j’en oublie certainement). Tous ne se disent pas conservateurs, mais pour ceux-là le mot « conservateur », et les idées conservatrices, méritent un détour et apportent à notre réflexion.

Pour terminer, une remarque qui devrait vous conduire à découvrir ce livre : il est surprenant que le mot de « conservatisme » soit devenu en France une forme d’insulte. Le conservateur se réduit dans notre esprit le plus souvent, à sa caricature la plus grotesque : une sorte de réactionnaire qui s’oppose farouchement au Progrès (presque déifié et confondu avec la nouveauté) pour des raisons de pouvoir, ou de crispation. Qu’une pensée aussi riche, et actuelle, soit caricaturée à ce point en dit long sur l’ambiance intellectuelle qui caractérise notre début de siècle. Elevons le débat, lisons Strauch-Bonart !