Vidéo trouvée chez Alain Jean-Mairet, dans un billet avec d’autres excellentes vidéos.

Blog

-

Ce que l'Occident doit savoir à propos de l'Islam

-

Citation #86

Tandis que la règle du capitalisme américain est « permettre aux nouvelles entreprises de voir le jour », il semble que celle du capitalisme français soit « permettre aux vieilles entreprises de ne pas mourir » ! Mais le capitalisme français ne peut obtenir ce résultat contre nature sans une intervention active de l’Etat. C’est ce qui doit changer.

Tandis que la règle du capitalisme américain est « permettre aux nouvelles entreprises de voir le jour », il semble que celle du capitalisme français soit « permettre aux vieilles entreprises de ne pas mourir » ! Mais le capitalisme français ne peut obtenir ce résultat contre nature sans une intervention active de l’Etat. C’est ce qui doit changer.Citation trouvée chez Libertas

-

Retour sur la situation en Irak

Retour sur la situation en Irak. 10 provinces sur 18 ont été transférées par l’armée US à l’armée Irakienne. Le nombre d’incidents est en diminution très nette depuis quelques mois. Croyez-vous que les médias français s’en feraient l’écho ? Mais non, bien sûr : puisque l’invasion impérialiste américaine en Irak est une erreur majeure qu’il convient de toujours présenter sous l’angle d’un échec cinglant pour l’ordure G. Bush…

Retour sur la situation en Irak. 10 provinces sur 18 ont été transférées par l’armée US à l’armée Irakienne. Le nombre d’incidents est en diminution très nette depuis quelques mois. Croyez-vous que les médias français s’en feraient l’écho ? Mais non, bien sûr : puisque l’invasion impérialiste américaine en Irak est une erreur majeure qu’il convient de toujours présenter sous l’angle d’un échec cinglant pour l’ordure G. Bush…

(suite…) -

Nitrates et intoxication

Les idées reçues ont la vie dure…Les nitrates contenus dans l’eau ne sont absolument pas dangereux pour l’homme. Pas plus que le sel de table, pas plus que la salade. Pourtant, la norme européenne (qui suit les recommandations de l’OMS) fixe toujours une limite de 50mg de nitrates par litre d’eau pour que celle-ci puisse être considérée comme potable. Principe de précaution, quand tu nous tiens !

(suite…) -

Quelles limites à la liberté de ceux qui n’aiment pas la liberté ?

Refuser la nationalité pour cause de « manque d’adhésion à certaines valeurs de la société française », c’est ce que vient de faire le conseil d’état. Trouvez-vous cela justifié ? Illégitime ? Je vous propose d’en discuter autour de quelques arguments, d’un petit sondage, et de quelques liens…

Refuser la nationalité pour cause de « manque d’adhésion à certaines valeurs de la société française », c’est ce que vient de faire le conseil d’état. Trouvez-vous cela justifié ? Illégitime ? Je vous propose d’en discuter autour de quelques arguments, d’un petit sondage, et de quelques liens…

(suite…) -

Citation #85

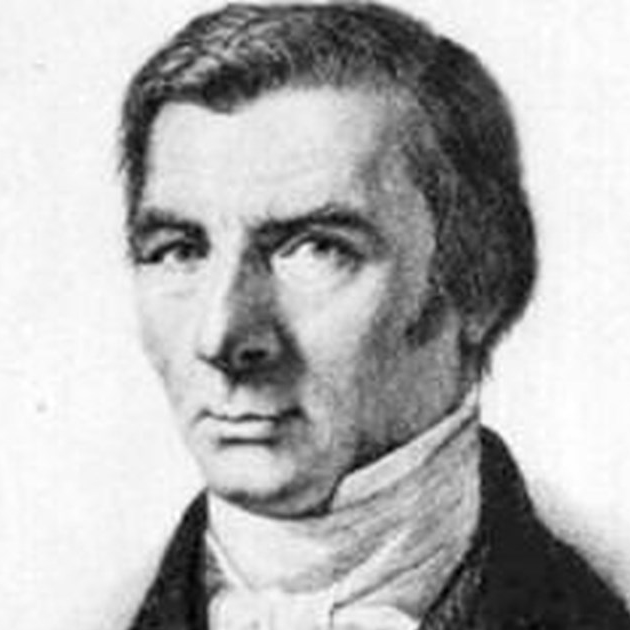

Et cependant, comme ce mot sacré a encore la puissance de faire palpiter les coeurs, on dépouille la Liberté de son prestige en lui arrachant son nom ; et c’est sous le nom de concurrence que la triste victime est conduite à l’autel, aux applaudissements de la foule tendant ses bras aux liens de la servitude.

Frédéric Bastiat (1801-1850)