Après avoir terminé « Le bourreau de l’amour« , d’Irvin Yalom, j’avais partagé avec vous ce qu’il estime être les 4 difficultés existentielles :

J’ai découvert que quatre données sont particulièrement pertinentes en matière de psychothérapie : l’aspect inéluctable de la mort, pour chacun de nous et ceux que nous aimons; la liberté de diriger notre vie comme nous l’entendons; notre solitude fondamentale; et enfin, l’absence d’une signification ou d’un sens évident de l’existence. Pour oppressantes que soient ces données, elles contiennent les germes de la sagesse et de la rédemption.

Il m’a semblé très intéressant, puisque chacun de nous est confronté à ces 4 difficultés existentielles, de partager la manière que nous avons, chacun, d’y apporter des éléments de réponses (les fameux germes de sagesse et de rédemption). Je commence, mais le but est bien sûr que vous complétiez avec vos propres réponses, votre propre manière de vivre votre vie.

On va tous mourir !

C’est notre condition animale, avant même d’être humaine. Nous sommes mortels. Notre condition humaine, c’est de le savoir, et de ne rien pouvoir y faire. Comme dirait Laborit, nous voilà dans des conditions parfaites d’inhibition de l’action, donc d’angoisse. A vrai dire, cette question a beaucoup évolué pour moi. A vingt ans, je pensais que c’était LA question centrale (j’avais été très marqué par la lecture du Mythe de Sisyphe). Ma position avait évoluée en lisant Les Essais de Montaigne, dont je retiens cette magnifique formule :

Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait.

Il m’apparaît, avec Montaigne, et en moins stoïcien, que la question est plus complexe : comment vivre sachant que nous allons mourir ? Par ailleurs, maintenant que je suis devenu père, cette question s’est transformée/complétée à nouveau en : comment contribuer à construire un monde où il fait bon vivre pour mes enfants ?

Je suis responsable !

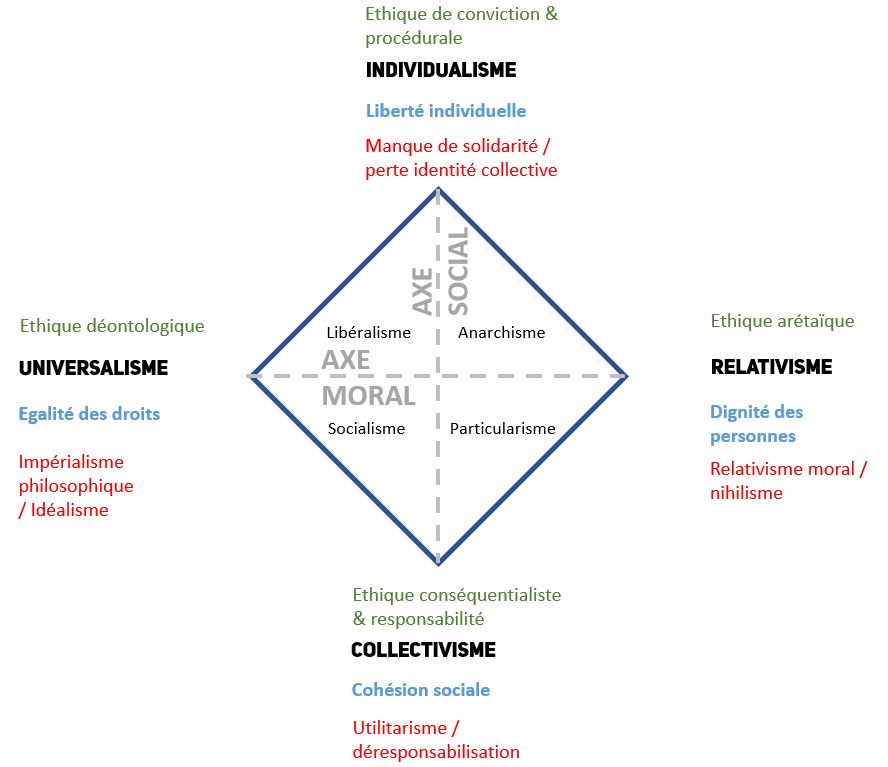

Le deuxième problème que nous avons, comme si ça ne suffisait pas, est bien d’être libres. Libres en partie, donc en partie responsables. On ne peut pas se cacher éternellement derrière les conditions de notre vie. Nous sommes en charge de mener notre vie. Bien sûr, certains se font détruire dès le plus jeune âge, et parler de responsabilités dans ces cas-là est très difficile. Mais néanmoins, pensons-y à deux fois : nier la responsabilité, c’est nier la liberté. Ce thème de la liberté est un thème central, à la fois dans une réflexion sociale, collective, mais aussi dans une démarche éthique ou morale. Je garde précieusement cette phrase de Rémi Brague, car je la trouve éclairante sur le sujet :

la liberté n’est pas un moyen, mais une fin ; la seule fin en soi est la liberté. Encore faut-il comprendre que cette liberté n’est pas celle de se rendre l’esclave de ses penchants les plus stupides, voire les plus suicidaires, mais au contraire de laisser libre cours en soi à l’excellence humaine.

Voilà qui montre bien, à mes yeux, un chemin et une manière de penser sa propre liberté.

Je suis seul !

Chacun de nous, quelque soit son degré de solitude ou de socialisation, est néanmoins confronté à une limite biologique. Nous sommes enfermés dans une structure physiologique. On est toujours tout seul au monde, disait l’artiste. J’avoue que cette difficulté existentielle est moindre pour moi. Je suis extraverti, et j’ai vite trouvé, dans ma famille, dans ma vie, des humains avec qui tisser des liens de qualité, des relations enrichissantes. Je crois que c’est la seule manière de sortir de cette difficulté, et probablement la seule manière d’être « heureux » (si tant est que ce mot puisse vouloir dire quelque chose).

La vie n’a pas de sens !

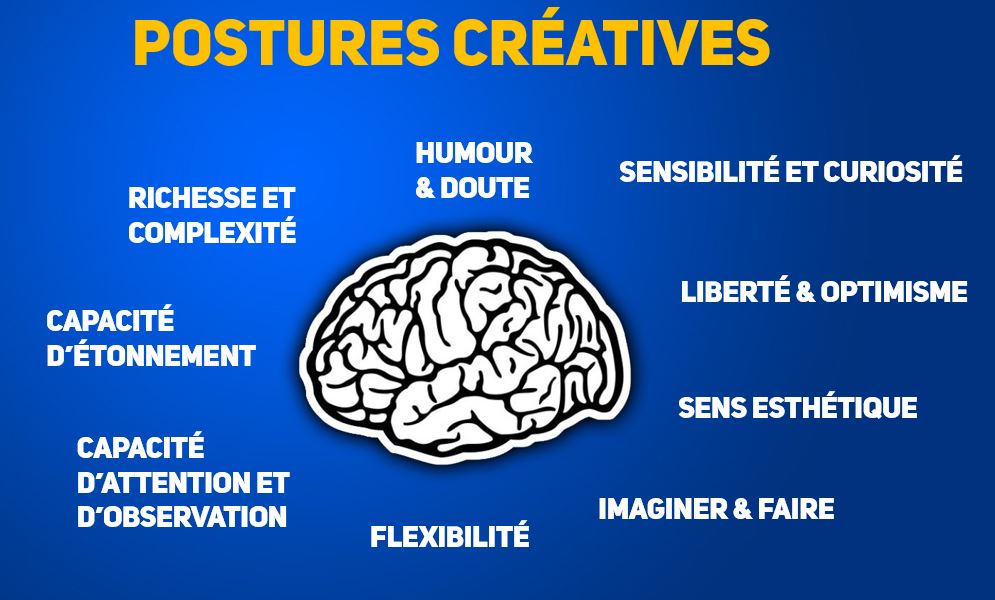

Pour ceux qui lisent ce blog, ou qui me connaissent, ce dernier point est plus névrotique chez moi que les autres. Il suffit de regarder le nombre d’articles que j’ai tagué « sens » pour s’en rendre compte. Je dirais que c’est un point de difficulté, certes, mais aussi un plaisir de construire autour de ce thème une spiritualité, une approche qui soit personnelle, tout en restant exigeante sur la recherche de la vérité. J’en suis arrivé à l’idée que le « sens » n’est ni une donnée de l’existence (révélée, ou transcendante), ni quelque chose qui se construit de manière purement abstraite, mais bien plutôt une fonction humaine, qui nous permet de mesure l’alignement entre nos croyances et nos actions. Il n’y a pas de sens absolu, certes, mais ce n’est pas pour cela que la question du sens nous est étrangère. La question du sens déborde donc rapidement sur celle des croyances. Et donc sur la question du Bien (ou du Juste et du Beau). Et l’état de ma réflexion, sur ce point, est assez claire : il me semble que nous découvrons, peu à peu, ce que sont les règles du Bien. De la même manière que pour les sciences, il me semble qu’il y a, en morale, des changements de paradigmes, des points de passages, de rupture. On peut toujours torturer en 2018; mais personne ne peut faire semblant de croire que cela est Bon, ou Juste. Nous avons vu émerger des règles morales universelles. Cela est très naïf, je l’avoue. Mais c’est là où j’en suis. A vous de jouer, en commentaire ? Vos réponses m’intéressent au plus haut point.