On transmet essentiellement la passion de la vérité, et sa quête. [Chantal Delsol, dans Un personnage d’aventure].

Je fais mienne cette belle phrase. La recherche de la vérité, sa quête, est un élément essentiel de notre vie, et de ce qu’on transmet à nos enfants. Puisque cet élément est central, il convient de ne pas rester dans le flou, et de préciser ce qu’est la vérité, sa nature, et d’identifier les moyens d’accès à cette vérité.

Passons par la science

Ce modeste billet ne prétendra pas faire le tour de cette question, mais simplement partager avec vous quelques éléments que je trouve structurants. Je suis scientifique, et je crois que ce que la science nous a appris de la vérité est très utile. Ne pas s’en servir dans d’autres domaines, y compris dans ceux où la notion de vérité n’a pas exactement le même sens, serait une erreur. Faisons donc, pour comprendre la vérité, un petit détour par la Science et la connaissance.

J’ai récemment planché devant des doctorants de l’Ecole des Mines. J’avais été challengé pour venir présenter mon travail, bien sûr, mais aussi les rapports que j’avais pu entretenir avec la connaissance, en thèse, en recherche, en R&D, mais aussi dans mes activités actuelles de conception innovante. Et j’ai fait l’exercice avec beaucoup de plaisir : identifier en quoi notre rapport à la connaissance a pu évoluer est un exercice passionnant. Dans ce cadre, j’ai tenté d’apporter ma « vision » de la science, et j’ai identifié 4 points qui me paraissent fondamentaux et qui sont structurants pour la science et la démarche scientifique.

- un postulat : le postulat de base de la science, c’est que le réel existe. Cela parait bête, mais c’est plus important qu’il n’y parait. Ce postulat est fondamental : il existe une réalité, un tout, qui est du coup un objet d’étude possible. Le mot de « une » réalité est important aussi. Le concept d’une réalité unique, conduit à une logique d’unification qui en science a donné des résultats impressionnants.

- un mystère : un des mystères les plus forts se trouve à la base de la démarche scientifique. Le réel est modélisable. Einstein avait bien exprimé ce mystère : « Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. » Oui : on parvient assez bien à décrire les phénomènes physiques avec des modèles, avec des équations, et on parvient à comprendre ces phénomènes. Ce n’était pas obligé. Mais c’est le cas. Le monde n’est peut-être pas rationnel, mais la raison permet de très bien le comprendre.

- une démarche : la démarche scientifique est une démarche d’aller-retour entre ces modèles théoriques, et ce réel qu’ils prétendent décrire. « Rien de plus pratique qu’une bonne théorie », disait Kurt Lewin. La démarche est de confronter les modèles avec la réalité et voir où ils fonctionnent, et où ils ne fonctionnent pas.

- une posture : dans le continuité de la démarche du point précédent, il y a une posture qui va à l’encontre de nos modes de fonctionnement et qui est celle de la science. C’est le réel qui tranche. Dans les allers-retours modèles/expérience, c’est le réel, ce sont les faits qui ont raison. Nos modèles sont par définition faux en partie ; ils sont donc aussi en concurrence les uns avec les autres pour expliquer au mieux la réalité.

La science est donc une démarche, adossée à un postulat et à un mystère, et dont la rigueur est garantie par une posture particulière.

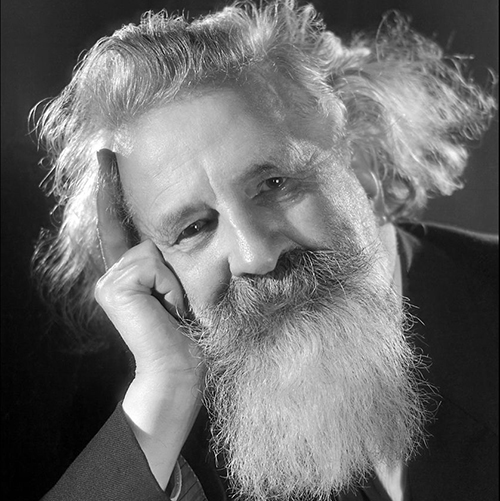

Il me semble que ce qui est requis est un sain équilibre entre deux tendances: celle qui nous pousse à scruter de manière inlassablement sceptique toutes les hypothèses qui nous sont soumises et celle qui nous invite à garder une grande ouverture aux idées nouvelles. Si vous n’êtes que sceptique, aucune idée nouvelle ne parvient jusqu’à vous; vous n’apprenez jamais quoi que ce soit de nouveau; vous devenez une détestable personne convaincue que la sottise règne sur le monde — et, bien entendu, bien des faits sont là pour vous donner raison. D’un autre côté, si vous êtes ouvert jusqu’à la crédulité et n’avez pas même une once de scepticisme en vous, alors vous n’êtes même plus capable de distinguer entre les idées utiles et celles qui n’ont aucun intérêt. Si toutes les idées ont la même validité, vous êtes perdu: car alors, aucune idée n’a plus de valeur.

Carl SaganDeux autres éléments sont importants pour la réflexion sur la vérité. Comment le savoir progresse-t-il, et quel rapport entretient-il avec l’inconnu ?

Progrès des connaissances

La connaissance scientifique ne se construit pas uniquement par ajout régulier de nouvelles connaissances. Bien sûr, nous ajoutons peu à peu des connaissances. Mais ces faits, ces connaissances s’insèrent dans des macros-modèles, des paradigmes. Il y a dans l’histoire des sciences des moments de rupture, des changements de paradigmes. Thomas Kuhn en a parlé, et je retiens cette petite phrase pour illustrer mon propos, qui dit cela et montre aussi l’aspect collectif de la science :

[…] une nouvelle théorie, quelque particulier que soit son champ d’application, est rarement ou n’est jamais un simple accroissement de ce que l’on connaissait déjà . Son assimilation exige la reconstruction de la théorie antérieure et la réévaluation de faits antérieurs, processus intrinsèquement révolutionnaire qui est rarement réalisé par un seul homme et jamais du jour au lendemain.

Thomas Kuhn

Rapport à l’inconnu

Le processus de recherche de la vérité, et de construction du savoir, n’est pas une restriction des choses inconnues. Comme Popper l’a très bien dit :

La solution d’un problème engendre toujours de nouveaux problèmes, irrésolus. […] Plus nous en apprenons sur le monde, plus nous approfondissons nos connaissances, et plus est lucide, éclairant et fermement circonscrit le savoir que nous avons de ce que nous ne savons pas, le savoir que nous avons de notre ignorance.

L’inconnu, le nombre de choses inconnues, augmente. Plus nous en savons, plus nous accroissons le nombre de problèmes formulables, sans réponses pour le moment.

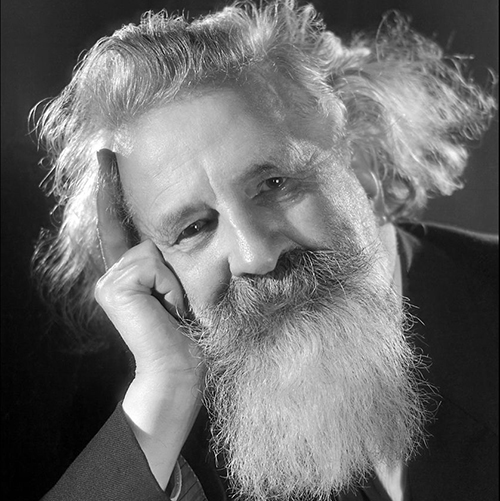

Ce qui a fait écrire à Levi-Strauss :

Le savant n’est pas l’homme qui fournit de vraies réponses ; c’est celui qui pose les vraies questions.

Claude Levi-Strauss (1908 – 2009) anthropologue et ethnologue français.

L’inconnu n’est pas l’ennemi de la science, le mystère non plus. La science aide à définir la limite entre le connu et l’inconnu. La science distingue et pose la frontière, ce qui est logique car la science est rationnelle par définition.

Et la vérité dans tout ça ?

Alors ? Qu’est que ces éléments nous apprennent sur la vérité, et sur notre rapport à la vérité… ? J’en retiens deux choses, que je trouve applicable aussi bien en sciences, que dans les champs politiques et moraux. Ces deux choses sont deux facettes du pluralisme critique.

- La première, c’est que la vérité ultime n’existe pas. La Vérité n’est pas un objet défini accessible. C’est un processus de construction des connaissances, qui accroît en même temps le nombre de choses inconnues. La vérité, c’est une exigence permanente. La vérité absolue n’existe pas, certes, mais la vérité existe tout de même et l’exemple de la science montre qu’il est possible de s’en approcher. C’est une idée indispensable. Sans l’idée de vérité, il n’y a que du relativisme, et du nihilisme.

- La deuxième, et dans la continuité de la première, c’est qu’il faut accorder une grande place à la confrontation des idées, des théories, et une capacité collective à écarter les moins bonnes théories, les moins bonnes idées. Je crois que cela est vrai aussi bien en science, que dans le domaine politique. Il faut un pluralisme critique. Le pluralisme critique est l’attitude qui consiste, à considérer, contre le dogmatisme, qu’il est impossible de détenir la vérité absolue ; mais à considérer aussi, contre le scepticisme, qu’il est possible de rectifier ses erreurs et donc de s’approcher de la vérité. Plusieurs théories peuvent être en concurrence mais celles qui sont réfutées par l’expériences sont clairement fausses.

Sur ce thème, il faut citer bien sûr Popper, qui s’en était fait un ardent défenseur :

Le pluralisme critique est la position selon laquelle, dans l’intérêt de la recherche de la vérité, toute théorie — et plus il y a de théories, mieux c’est — doit avoir accès à la concurrence entre les théories. Cette concurrence consiste en la controverse rationnelle entre les théories et en leur élimination critique. [Karl Popper]

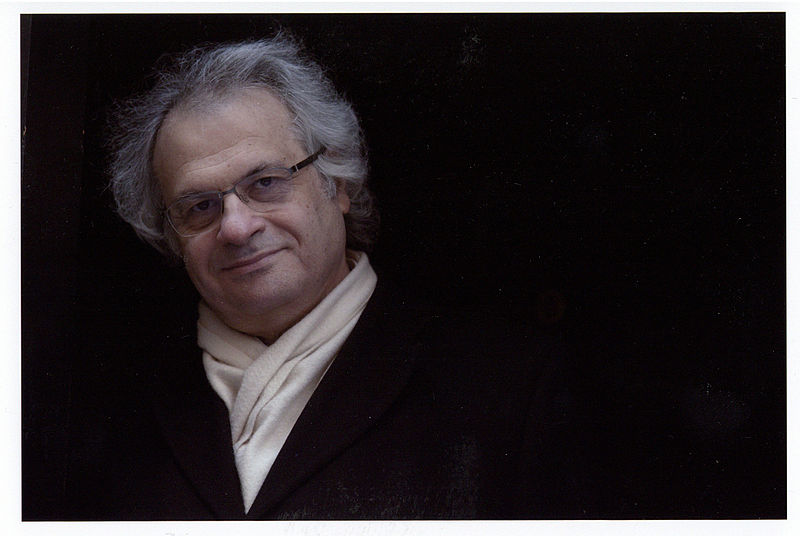

Et sur ce thème de la vérité, je laisse le mot de la fin à un fin scientifique et épistémologue, Gaston Bachelard, qui rappelle que la vérité est aussi un outil pour la spiritualité :

Il vient un temps où l’esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit. Alors l’instinct conservatif domine, la croissance spirituelle s’arrête.

Gaston Bachelard (1884 – 1962) philosophe français des sciences, de la poésie, de l’éducation et du temps.

![Politique et éthique [bis]](https://www.blomig.com/wp-content/uploads/2018/06/schema_politique.jpg)