Romaric Sangars est écrivain, essayiste et rédacteur en chef de l’excellente section Culture du magazine L’incorrect. J’ai eu la chance d’aller faire dédicacer son dernier ouvrage, « La dernière avant-garde » dans la librairie Philippe Brunet (et de passer une bien bonne soirée ensuite avec la bande de l’Inco). Je lui ai dit que je le trouve « bouleversant », et c’est ce que je pense. Je lui ai dit aussi que je trouve qu’il est un très grand passeur de symboles et de sens. Je vais essayer d’expliquer cela. En précisant en préambule que le style de Romaric Sangars, flamboyant, lyrique et romantique, précis également, est vraiment très agréable, avec les accents d’un auteur qui mêlerait Chateaubriand avec Philippe Muray. Un régal !

S’appuyer sur le Christianisme et les cisterciens

Le sous-titre le dit (Le Christ ou le Néant) : il s’agit pour Romaric Sangars de puiser dans les racines chrétiennes de l’Occident pour retrouver du ressort et faire revivre notre monde décadent, en lui réinsufflant désir, passion, goût du défi, projection vers l’avenir. Ce qui est passionnant, dans cet essai, c’est que le sujet est traité par le biais du prisme de l’art et de son histoire. Que nous dit l’art sur l’état de notre société ?

L’auteur revient sur un moment particulier de l’histoire, chez les Cisterciens, avec Bernard de Clairvaux11. Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, né en 1090 à Fontaine-lès-Dijon et mort le 20 août 1153 à l’abbaye de Clairvaux, est un moine bourguignon, réformateur de la vie religieuse catholique.. Il explicite en quoi, spirituellement, philosophiquement, ce moment a constitué un tournant majeur en Occident : Bernard de Clairvaux (et les cisterciens) ont re-interprété et donné une nouvelle perspective, humaniste, au symbole du Christ, et de l’incarnation. Parvenant à joindre les contraires dans un même symbole, faisant tenir les opposés en équilibre, la croix montre qu’il faut penser le corps spirituellement et l’esprit de manière charnelle :

Ni simple matière, ni signe transparent, le corps crucifié renverse sa signification par une transmutation spirituelle. Le corps est un signe, mais un signe crypté, à traduire. Parallèlement, l’esprit est quelque chose qui s’incarne. Toute la spiritualité chrétienne est fondée sur cette permutation […].

Pour sortir du dualisme, et pour réintégrer dans la pensée et dans l’art une visée qui sans nier le réel cherche à le transfigurer. Pour Romaric, les deux fruits de la crucifixion, symboliquement, sont « le réalisme transfigurateur et le déploiement de la personne ». C’est ce qu’a apporté Bernard de Clairvaux avec le « troisième avènement ». Le troisième avènement, c’est le Christ qui s’incarne en chacun de nous. Bernard a rêvé cela, et l’a traduit dans sa spiritualité en l’étendant à chaque être humain.

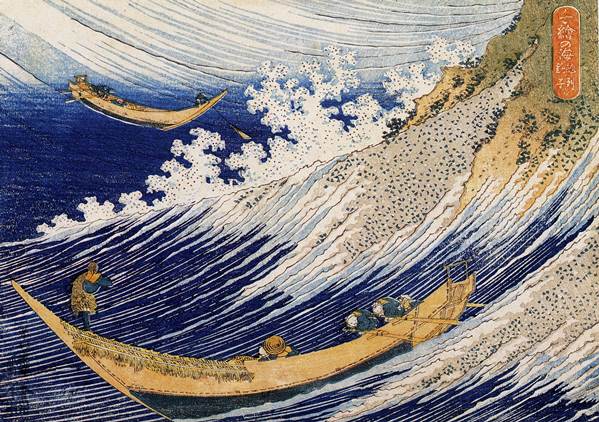

Passant de l’universel à une personne précise et de l’absolu au relatif, le processus de l’incarnation venait de franchir un nouveau degré dans l’Histoire humaine en intégrant une articulation inédite. C’était désormais un phénomène aux échos infinis qui pouvait se répliquer en chacun, n’importe où, à n’importe quelle époque, et cette nouvelle interprétation de la kénose22. La kénose est une notion de théologie chrétienne qui signifie que Dieu se dépouille de certains attributs de sa divinité., son actualisation intime, Bernard allait la nommer « troisième avènement », ou « avènement intermédiaire ». Cet avènement intermédiaire, voilà ce qui allait nous offrir un destin. Ce qui avait lieu dans la grande Histoire sacrée avait désormais un reflet dans l’humilité de nos brèves existences. De là, des possibilités narratives jusqu’alors inconnues à l’humanité. De là, l’intérêt inédit, du moins à ce niveau, de représenter un visage singulier, un paysage réel, une aventure personnelle, alors que l’Esprit divin pouvait y reluire, justifiant tous ces sujets jugés autrefois dérisoires, mettant à disposition des artistes l’entièreté du monde créé.

Il y a énormément d’autres choses passionnantes dans ce remarquable essai, que je relirai. Je n’avais à vrai dire jamais eu une explication si claire et si directe de la symbolique du Christ sur sa croix. Et un éclairage aussi limpide sur les implication philosophiques du Christianisme… à part dans Nemo.

Le pendant charnel et sensible de Philippe Nemo

Je ne peux pas faire d’éloge plus direct et plus sincère pour saluer cet essai : il résonne de toutes part avec l’excellent livre de Philippe Nemo « Qu’est-ce que l’Occident ?« . Nemo revenait sur chacun de ce qu’il appelle les 5 miracles de l’Occident, et notamment : la « Révolution papale » des XIe-XIIIe siècles, qui a choisi d’utiliser la raison de la science grecque et du droit romain pour l’inscrire dans l’histoire éthique et eschatologique bibliques, réalisant ainsi la première véritable synthèse entre « Athènes », « Rome » et « Jérusalem » ».

Il y est question de l’énorme travail mis en branle par Grégoire VII, et les moines. On découvre aussi, dans Nemo, comment les réflexions, à la même époque que Bernard de Clairvaux, d’un Saint Anselme33. Anselme de Cantorbéry (en latin : Anselmus Cantuariensis), connu comme le « Docteur magnifique » (Doctor magnificus), est un moine bénédictin italien né à Aoste (Italie) en 1033 ou 1034 et mort à Cantorbéry (Angleterre) le 21 avril 1109. impulsent une bascule profonde dans la manière de considérer nos péchés, notre salut, et la valeur de notre action individuelle. Il s’agit de l’invention de la responsabilité (ni plus, ni moins) donc de la liberté :

Résumons l’argument. La justice requiert que l’homme fournisse réparation du péché originel. Mais il ne le peut. Dieu le peut, mais il ne le doit pas. C’est pourquoi le rachat ne peut être accompli que par un homme-dieu, seul être qui, tout à la fois, le doive et le puisse. D’où l’Incarnation et la Croix. Or, celles-ci étant survenues, la question désespérante de la disproportion entre faute et salut est résolue. Le Christ, en effet, expie alors qu’il est totalement innocent ; il gagne, de ce fait, un excédent infini de mérites – un « trésor de mérites surérogatoires », comme on dira plus tard – désormais disponible pour abonder la dette infinie résultant du péché de l’homme. Ainsi, le salut n’est plus une simple perspective. La grâce de Dieu a été donnée. L’humanité est d’ores et déjà sauvée par le sacrifice du Christ. De cette doctrine anselmienne de l’expiation résultait implicitement un changement de perspective quant à la valeur de l’action humaine. Si le « péché originel » a été intégralement racheté, il ne reste plus alors à chaque homme qu’à racheter les « péchés actuels » accomplis pendant sa propre vie et dont il est individuellement responsable. […] Dans ce schéma, l’action humaine retrouve un sens, puisque, désormais, toute action humaine, quoique finie, compte dans le bilan. Quoi que fasse chacun, en bien ou en mal, cela importe réellement.

Voilà qui complète l’éclairage de la symbolique de la crucifixion d’une autre manière.

Le mot de la fin

Vous pouvez aller écouter/voir Romaric parler de son livre chez Lignes Droites, ou lire son interview dans les pages de L’incorrect. Mais je lui laisse ici le mot de la fin. Cette foi dans la possibilité de perpétuer la lumière divine dans l’humain, exprimée avec force, et beauté, je la partage.

Alors certes, la civilisation née du christianisme, poursuivie sous la forme profane et désormais dépassée de la « modernité occidentale », après s’être globalisée, est aujourd’hui en pleine crise. Pour autant, les vérités spirituelles dont cette civilisation s’est faite le véhicule avant de les dévoyer, ces vérités-là sont inarrêtables. Après leur manifestation, tout se trouve à jamais troué d’infini. A nous rendre fou, à nous faire totalement dérailler, à nous faire regretter l’ancien esclavage tant le vertige nous parait insoutenable. Comment assumer une telle liberté et une telle exigence que celles qu’a délivrées le Christ ? Comment supporter une telle dignité et ce à quoi elle nous oblige ? Et comme il est plus rassurant d’aller se terrer parmi les mammifères ou de se muer en zombie fanatique.

Les anciens cycles ayant été définitivement débordés, la posture d’avant-garde ne se révèlera par conséquent jamais ni dépassée ni caduque, du moment qu’on ne se trompe pas de champ d’action. Il n’y a qu’un contexte plus ou moins opaque, qu’un rétrécissement temporaire sur la voie majeure, mais une seule ligne et aucune recommencement.

La lumière lui quelle que soit l’épaisseur des ténèbres ; quelle que soit l’épaisseur des ténèbres, la lumière poursuit sa course. Et tout au long de sa course, afin de se révéler, la lumière réclame de pouvoir atteindre de nouvelles beautés. Car du point de vue du dieu que nous portons en nous, et qui s’incarne : c’est la beauté qui justifie la lumière. Que les nihilistes se déchaînent par leurres ou par balles, qu’enragent les iconoclastes, que se révoltent les somnolents, mais beaucoup de beautés nouvelles, encore, manquent à la lumière.

Nous n’en avons pas fini.