En 2015, Stéphane Vial, philosophe et chercheur en design français (maintenant émigré au Canada), a publié aux Editions PUF le Que Sais-je ? » « Le Design ». C’est un remarquable ouvrage, passionnant et d’une grande clarté. Il donne un éclairage à la fois historique, philosophique et épistémologique sur le Design en tant que discipline.

Méthodes de conception

Si le Design est en général associé à l’essor de l’industrie et aux arts décoratifs au XIXe siècle, Stéphane Vial montre que ses racines sont fondamentalement liées à la naissance du projet architectural à la Renaissance, et notamment dans les travaux de Brunelleschi. Ce dernier formalise la séparation entre conception et réalisation.

Si l’histoire du Design montre bien que les batailles idéologiques et philosophiques sont nombreuses autour du sens même de la discipline, l’auteur montre bien que cette racine perdure et constitue la colonne vertébrale du Design. Par exemple, il cite plus loin Roger Tallon, grand designer français :

Le design n’est ni un art, ni un mode d’expression, mais bien une démarche créative méthodique qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception.

Roger Tallon (1929 – 2011) designer français, considéré comme le père du design industriel français

Tension idéologique

Il y a une tension intrinsèque dans le Design liée à son essence, à ses racines et à son histoire : approche méthodique, qui a participé à l’essor industriel formidable de la fin du XIXe et du XXe, il s’est également structuré comme discours critique et esthétique en réaction à l’industrialisation massive, à la standardisation et au consumérisme. Stéphane Vial montre bien cela en l’illustrant avec des designers emblématiques de certains de ces courants, en précisant avec une rare clarté les « modèles philosophiques » (et visions du design) dont ils sont les porteurs : William Morris pour le Arts & Craft (1860), Henry Van de Velde pour l’Art nouveau (1900), Walter Gropius pour le Bauhaus (1919), Raymond Loewy pour l’Industrial design (1929) ou encore Jacques Viénot pour l’Esthétique industrielle (1951).

L’ouvrage est sur point tout à fait passionnant : il parvient à esquisser les grandes lignes de ce vastte tableau en restant très clair, et suffisamment détaillé. Cette histoire est fascinante.

Extension du domaine du Design

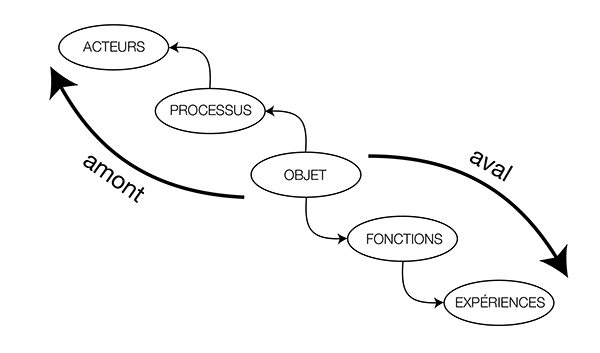

Stéphane Vial montre ensuite comment le Design – et c’est bien naturel compte tenu de ses racines – a vu ses limites s’étendre dans un mouvement d’ »éclipse de l’objet » (Findeli & Bousbaci) :

Source de l’image : Projekt

L’auteur décrit de manière très claire différents modèles du projet en design (Conception-réception, Double Diamant, modèle de projet selon D. Newman, Design Thiking). Je connais mieux cette partie, et j’ai été un peu surpris de voir que, si Armand Hatchuel et le CGS de l’Ecole des Mines était cité dans l’introduction, les travau du CGS n’étaient pas mentionnés dans cette partie sur les théories & méthodes en Design. Compte tenu de la qualité de l’ouvrage, j’en déduis qu’il existe des guerres de chapelles. Ce n’est qu’une hypothèse.

Manifeste trop ambitieux ?

Le livre termine sur un « Manifeste pour le renouveau social et critique du design« . Je trouve à titre personnel qu’il est clair et bien construit et j’en partage les intentions, même s’il oublie un peu, à mon sens, de parler explicitement de méthode créative, et de pragmatisme qui à mon sens sont indissociables du Design. D’une manière générale, je pense que ce manifeste n’a pas complètement clarifié le sens du mot « social » : prétendant dépasser le clivage créé par son usage, il en reconduit le caractère « tautologique ». Toute activité humaine est sociale. J’y vois la marque du constructivisme11. Par exemple, on peut s’appuyer sur le concept de catallaxie qui caractérise notre époque, injectant de la politique dans tout et dans toutes choses, et perpétuant l’illusion funeste que les humains « structurent » le monde, en oubliant que le monde, ses lois, son organisation, sont en grande partie hors de notre portée. Tout n’est pas « design-able ». Le design doit savoir, même sur les aspects sociaux, connaître ses limites.

Ce ne sont que des remarques tout à fait marginales : j’ai trouvé cet ouvrage splendide, extrêmement bien structuré et clair, passionnant. A lire en priorité par tous ceux qui, de près ou de loin, ont des activités de conception.