Cela faisait bien longtemps qu’un film français ne m’avait enthousiasmé à ce point, alors je ne résiste pas au plaisir de vous le conseiller. C’est un film très dynamique qui décrit l’histoire d’une famille, dans un monde où un mystérieux phénomène de mutation des humains en animaux a pris place.

Les acteurs sont formidables – Paul Kircher absolument magistral dans son interprétation bestiale au sens noble du terme -, et l’histoire ne souffre d’aucun temps mort. Tout y est en place, tous les seconds rôles et les personnages périphériques sont pensés, et bien traités. Et le scénario est absolument impeccable : toutes les thématiques contenues dans le thème y sont au moins brossées, sinon au centre de l’action (l’altérité, le parcours initiatique, la séparation entre l’enfant et son foyer, la transformation adolescente, la difficulté à communiquer, la part de bête dans l’homme – pour le meilleur et pour le pire -, le rapport à la nature).

J’ai fini en larme, je l’avoue, car le cinéaste – Thomas Cailley – a réussi à en plus faire une montée en puissance du récit jusqu’à la toute dernière seconde du film. Du très grand art. A voir et à revoir.

note : je ne mettrai plus de lien vers Wikipedia dans mes articles, suite à la découverte que, comme beaucoup d’entreprises et d’associations, la fièvre gaucho-wokiste en a pris possession.

Blog

-

Le règne animal

-

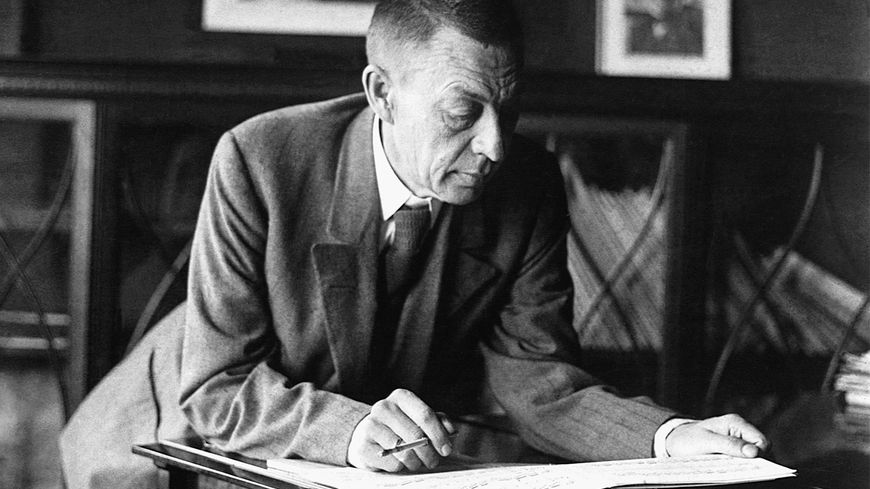

Rachmaninov – Sokolov

Grigory Sokolov est un grand pianiste (j’avoue le découvrir seulement). Son jeu est d’une grande précision, et d’une grande lisibilité : si vous fermez les yeux, vous entendrez, à mon sens, une interprétation exceptionnelle de la musique de l’auteur. En l’occurence, Rachmaninov. J’ai été subjugué par la prestation de cet orchestre et de ce pianiste, au service de ce si beau et si romantique morceau. Si vous ne connaissez pas Rachmaninoff, c’est probablement le meilleur moyen de le découvrir. Direction : Jukka-pekka Saraste. Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise. Quelle absolue beauté.

-

Citation #167

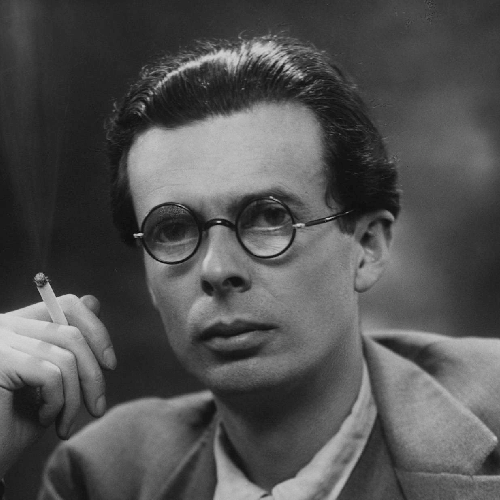

Grâce à des méthodes de manipulation mentale toujours plus efficaces, les démocraties changeront de nature ; les anciennes formes désuètes – élections, parlements, cours suprêmes et tout le reste – resteront. La substance sous-jacente sera un nouveau type de totalitarisme non-violent. Tous les noms traditionnels, tous les slogans sacrés resteront exactement ce qu’ils étaient au bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront le thème de chaque émission et éditorial […]. Pendant ce temps, l’oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée composée de soldats, de policiers, de fabricants de pensées et de manipulateurs d’esprit dirigeront tranquillement le spectacle comme bon leur semble.

Aldous Huxley (1894 – 1963) écrivain, romancier et philosophe britannique

-

Avec les fées

J’avoue à ma grande honte que je n’avais jamais rien lu de Sylvain Tesson. Après son passage chez Bock-côté, où j’ai retrouvé avec plaisir ses talents de conteur, érudit sans jamais étaler sa culture, poète romantique sans jamais tomber dans la grandiloquence, je me suis dit qu’il fallait quand même que je découvre sa plume.

« Avec les fées » raconte son périple avec deux amis (Arnaud Humann et Benoît Lettéron) sur la côte atlantique, depuis la Galice espagnole jusqu’aux Shetlands d’Ecosse. Etrange voyage amphibien, alternant journée de marches et bivouacs sommaires sur terre, et navigation en saut de puce le long de la côte. Le but avoué du voyage : découvrir ces terres celtiques où se mêlent paganisme, christianisme et romantisme arthurien. A la recherche des fées.

L’été commençait quand je partis chercher les fées sur la côté atlantique. Je ne crois pas à leur existence. aucune fille-libellule ne volette en tutu au-dessus des fontaines. Le monde s’est vidé de ses présences. (…) Le mot fée signifie autre chose. C’est une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d’attraper le monde et d’y déceler le miracle. Le reflet revenu du soleil sur la mer, le froissement du vent dans les feuilles d’un hêtre, le sang sur la neige et la rosée perlant sur une fourrure de bête : là sont les fées. On regarde le monde avec déférence. Elles apparaissent. Soudain, un signal. La beauté d’une forme éclate. Je donne le nom de fée à ce jaillissement.

J’ai dévoré livre. Il est passionnant, bourré de pensée et de référence intéressante, drôle souvent. Drôle d’aede, de barde, que ce troubadour de Sylvain Tesson. Sa réflexion, au long du voyage, sur la quête du Graal, mouvement par essence, et qui trouve son accomplissement dans la présence du monde, dans la présence au monde, est passionnante.

Ma quête du Graal ne consistait plus à le chercher mais à décider qu’il était atteint. Le Graal était la fin de la quête. Dans Poésie et vérité, Goethe donne deux confirmations : « L’éternel poursuit sa course à travers toute chose. Avec ravissement attache-toi à l’Etre. » Puis je découvris pendant la quart du matin quelques vers du Second Faust, alors que nous sortions de la nuit en traversant un champ d’éoliennes maritimes qui tournaient devant la côte d’Inverness pour signaler aux hommes que le Progrès brasserait toujours du vent.Né pour voir

Le monde me plaît

Vous, mes yeux bienheureux

Quoi que vous avez vu

Que cela soit comme cela veut

C’était pourtant bien beauLe Graal apparaissait donc, pour peu que l’on décidât la quête achevée. Alors, tout se révélait. Et le monde suffisait. Mais pour peu qu’on décrétât qu’il y avait un Dieu, on émettait l’idée que Dieu était plus précieux que le monde, extérieur à lui, et qu’on pouvait donc blesser le monde sans s’en prendre directement à Dieu. Alors, zigouiller les bêtes, égorger les moutons, saloper les marais et cracher sur les combes blessaient la créature, mais pas le créateur. A moi, le monde suffisait. Comme il était compliqué d’arriver à cette idée enfantine. Les éoliennes battaient l’aube. Le voilier passa entre les colonnes blanches. Que cela soit comme cela veut. J’avis vogué trois mois pour trouver ce vers. Pour moi, le Graal avait été le mouvement, il prenait à présent le nom de présence.

Ce dernier passage montre bien le style de Tesson : entremêlant en permanence interaction avec le paysage, la nature, et ses idées enrichies des dizaines de bouquins emportés pour documenter le voyage, c’est un style direct et imagé, vivant et incarné, que j’aime beaucoup. Je vais aller découvrir d’autres livres de Tesson. Et vous ? En avez-vous lu ? Lesquels me conseillez-vous ?

Mise à jour : l’entretien avec Etienne Klein est très intéressant aussi et éclaire d’autres aspects de la réflexion de Tesson. -

Citation #166

L’oubli est un puissant instrument d’adaptation à la réalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le passé survivant qui est en constante contradiction avec elle.

Marcel Proust (1871-1922)

Ecrivain français.

-

Structures de propagande

Si vous n’étiez pas trop convaincu par le dernier billet (Structures de censure), je vous invite à prendre connaissance des discussions autour de la dernière version de Gemini (l’IA de Google, ex-bard). De manière assez basique, cette IA a carrément « effacé » les blancs. Quand on lui demande de générer une image d’un pape, elle ne génère que des images avec des noirs ou des personnes de couleur. Du pur wokisme, assumé, car la responsable de la stratégie IA l’explique très bien. C’est ce que la vidéo très bien faite de Matt Walsh montre (en fin d’article) : la mega-entreprise Google, que l’on utilise tous les jours, fait de la vulgaire propagande1 woke.1. Action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d’information pour propager une doctrine, créer un mouvement d’opinion et susciter une décision. A l’approche des élections US, et des européennes avant, tout cela n’augure rien de bon pour la liberté d’expression et pour la liberté tout court. Je ne sais pas trop comment on peut lutter contre ça, à part en le faisant savoir, et en se désengageant autant que faire se peut des outils Google. C’est très pénible qu’une belle entreprise comme celle-là se soit laissée grignoter et phagocyter par des activistes politiques. C’est le cas pour le wokisme, c’est le cas pour le catastrophisme climatique. C’est déjà en train d’arriver en France. Pour ma part, je vais essayer de quitter progressivement gmail : si nous sommes des milliers, des centaines de milliers, des millions, à le faire, peut-être cela fera-t-il réfléchir les dirigeants de Google ? Je n’y crois pas vraiment (les dirigeants de Google ont volontairement mis en place ce genre de cinglés), mais a minima ça évitera qu’ils jouent avec mes données. Evitons de nous faire biaiser. Quand on voit comment les médias ont joué main dans la main avec les gouvernements au moment du COVID pour censurer tout ce qui ne suivait pas la ligne du parti, c’est une précaution à mon sens utile. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que cela vous inquiète, ou est-ce moi qui me fait des films ?

Worth watching

pic.twitter.com/CtDis8nPCK— Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024