Un meurtre au sein des renseignements, c’est grave. Il est temps de prendre la mesure du problème auquel la France est confrontée (l’islamisation), et de sortir de l’inhibition de l’action. Nous sommes – devrions – être en état de guerre, et utiliser les outils adéquats pour lutter idéologiquement et sur le terrain.

La réalité de l’islamisation

La vie médiatique et politique est ainsi faite qu’elle se concentre souvent sur le temps court, et se focalise d’avantage sur les histoires de femmes voilées au Conseil Régional, plutôt que sur les faits récents d’un attentat commis au sein de la DRPP. Cet attentat est pourtant infiniment plus grave, et important pour ce qu’il dit de la situation du pays. De fait, il est maintenant de notoriété publique que l’infiltration des islamistes a pris une ampleur sans précédent. En témoigne la mission d’information sur les services publics face à la radicalisation dont le rapport est accessible à tous (Rapport Diard & Poulliat).

En entendant Alain Bauer, Zineb El-Rhazoui (menacée de mort par les islamistes), et le juge Bruguière débattre de tout cela, j’ai eu le sentiment que l’on se perd un peu dans les – salutaires et louables – précautions propres aux états de droit. Cela sent la technicité, le sens de la précision, l’esprit de justesse. Et cela donne l’impression d’une forme d’impuissance. J’ai pourtant la conviction qu’il faut simplement comprendre que les outils sont là : il suffit de prendre la mesure de ce que signifie être en guerre. En effet, la question n’est plus là : ce sont nos ennemis, en nous menaçant, qui choisissent pour nous. Nous sommes en guerre parce que nous sommes attaqués, pas parce que nous aimerions la guerre.

Etat de guerre

Il existe un certain nombre de dispositions dans notre Constitution (l’article 16 précise les mesures exceptionnelles lorsque l’on est en état de guerre), ou dans notre droit (état de siège et état d’urgence).

La difficulté est connue : il s’agit de positionner le curseur entre deux risques. Celui de stigmatiser l’ensemble des musulmans comme de potentiels terroristes, et celui d’être perméables aux combattants infiltrés de l’islam politique. Le curseur est clairement, pour le moment, beaucoup trop près de la naïveté que de la dureté excessive. Combien d’attentats encore, avant de prendre la mesure du réel ?

Il ne s’agit pas d’un complot. Un complot, c’est secret. Il s’agit d’un projet à dimension internationale. Une action coordonnée et officielle de l’ensemble des pays musulmans : Stratégie de l’action islamique culturelle à l’extérieur du monde islamique. Le financement d’associations fait clairement partie de ce projet, pour pouvoir renforcer l’identité musulmane – notamment des enfants – vivant en Occident. Je n’ai pas à juger de la légitimité de ce projet. Je sais seulement qu’il contrevient à la conservation de l’identité française.

Alexandre Del valle le dit très bien : il y a les coupeurs de têtes (les terroristes), et les coupeurs de langues (tous ceux qui braient à l’islamophobie quand la moindre critique de l’idéologie et du mode de vie islamiques est avancée). Il faut continuer de dire les choses. Il faut déclarer l’état de guerre. Nommer l’ennemi : l’islam politique radical. Pas les musulmans, qui doivent être dans ce combat avec tous les amoureux de la liberté. Des mesures fortes doivent être prises. Des mesures de lutte idéologiques d’une part, et pratiques d’autre part. Il faut lutter, dans le monde des idées, et sur le terrain. Sortir du politiquement correct.

Lutte idéologique

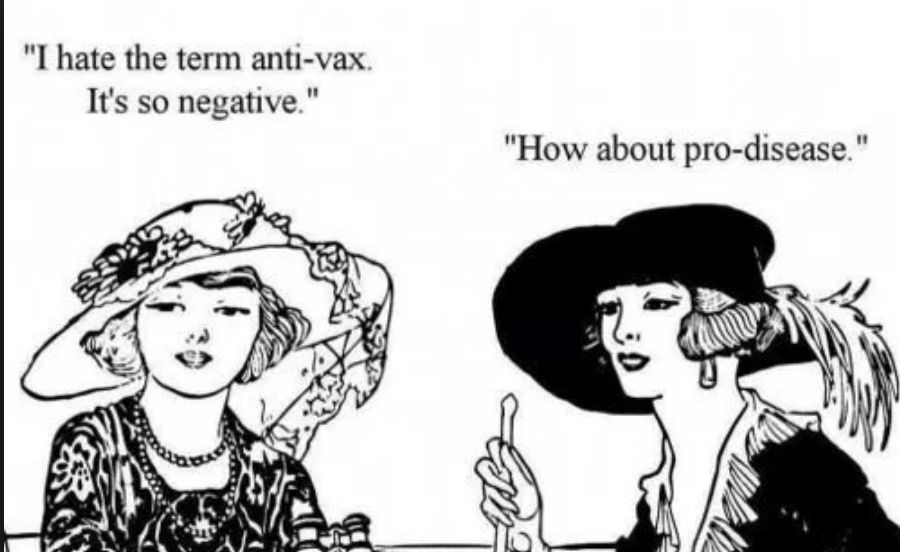

Comme toujours le combat des idées se joue beaucoup sur les mots. A titre personnel, je m’oppose aux pièges sémantiques/idéologiques suivants :

- l’Islam n’est pas qu’une religion. Dans notre culture, le mot religion désigne depuis longtemps les aspects spirituels et rituels, sans la politique. Ce n’est pas le cas avec l’Islam : l’Islam est à la fois religieux, politique et juridique

- il faut réaffirmer notre culture et notre civilisation occidentale. Il faut sortir du relativisme consistant à faire croire que toutes les cultures se valent, ce qui conduit au multiculturalisme. Affirmer la valeur de sa culture n’est pas nier celle des autres, c’est rendre possible une forme de dialogue. Je suis attaché à la liberté individuelle, à la tolérance, à l’égalité devant la Loi : rien de tout cela n’existe vraiment dans les pays non-occidentaux. Cela ne permet probablement pas de les juger pour cela (jugement nécessairement ethnocentrique), mais j’ai bien le droit d’affirmer une préférence. A mes yeux, la culture occidentale vaut mieux que les autres. Ce n’est pas parce que les droits humains sont bafoués dans certains pays, ou que le droit positif de ces pays est en contradiction avec le droit naturel, qu’il faut s’en accommoder sur le plan des idées. Ces cultures sont dans le faux, éthiquement. Il convient de dénoncer ces atteintes aux droits humains. Ce n’est pas faire preuve d’ethnocentrisme que de dire que les droits des femmes en terre d’Islam sont bafoués, c’est rappeler que les humains en terre d’islam sont nos frères et nos soeurs en humanité, et qu’à ce titre nous les créditons des mêmes droits naturels que nous.

- Je refuse de me laisser piéger par l’expression « extrême droite » qui sert simplement aux tenants de l’idéologie diversitaire pour tenter de museler leurs adversaires. Le RN, ou ceux qui se retrouvent affublés de cette étiquette n’ont en général rien à voir avec l’imaginaire de violence, de racisme, d’anti-parlementarisme, ou de néo-nazisme que le mot véhicule.

Lutte armée

Il faut bien sûr, en parallèle, lutter contre les combattants. Voici une liste non exhaustive de ce qu’il faudrait au minimum faire pour lutter efficacement contre l’islamisation (un certain nombre de ces actions sont probablement en cours) :

- rétablir l’ordre dans les banlieues islamisées et vivant du trafic de drogue

- interdiction des financements étrangers des mosquées ; menace de rupture des relations commerciales avec les pays ayant signé le fameux plan d’islamisation

- déclarer les Frères musulmans comme organisation terroriste (c’est déjà le cas de la Russie, des émirats-arabes, de l’arabie saoudite et de l’égypte

- fermer toutes les mosquées salafistes/radicales

- expulser les étrangers fichés S, ou connus pour leur appartenance à l’islam radical

- reprendre la main sur le monde associatif (supprimer les associations qui ne sont que des chevaux de troie de l’islam, nettoyer le monde du sport, etc..)

- surveiller toutes les mosquées, et forcer l’utilisation du français dans les lieux de cultes

- prohiber les tenues islamistes dans tout l’espace public (arrêtons de faire les autruches et de croire que le voile n’est pas un étendard politique)

- pénaliser toutes formes d’accointances avec la mouvance islamiste radicale (sites, associations, réseaux, mosquées). Cela s’appelle l’intelligence avec l’ennemi

- stopper l’immigration depuis les pays musulmans

- refaire de l’assimilation le seul mode d’accession à la nationalité, et faire de l’acquisition de la nationalité la fin d’un processus, non son point de départ. Malika Sorel a tout dit dans ses livres

Ces actions demanderont un courage politique hors du commun, dont le seul moteur doit être la préservation de la France : de son mode de vie, de ses institutions, de sa paix, de l’unité de son peuple.

Je veux croire que la très grande majorité des français, musulmans comme non musulmans, soutiendra ces actions.

Son livre est une lettre ouverte à des « élites » (il prend la peine de préciser cela par la suite) qu’il considère à juste titre déconnecté de la réalité de leurs concitoyens, englués dans le politiquement correct, inaptes à dire et à incarner une forme d’histoire collective. J’y ai retrouvé beaucoup d’éléments communs avec ce qu’explique Mathieu Bock-Côté sur le

Son livre est une lettre ouverte à des « élites » (il prend la peine de préciser cela par la suite) qu’il considère à juste titre déconnecté de la réalité de leurs concitoyens, englués dans le politiquement correct, inaptes à dire et à incarner une forme d’histoire collective. J’y ai retrouvé beaucoup d’éléments communs avec ce qu’explique Mathieu Bock-Côté sur le  La lecture de ce livre a éclairé de manière particulière le roman rocambolesque que je venais de terminer, à savoir le très drôle « En attendant le roi du monde », d’

La lecture de ce livre a éclairé de manière particulière le roman rocambolesque que je venais de terminer, à savoir le très drôle « En attendant le roi du monde », d’ Il y a des pages magnifiques dans le livre de Pierre Mari sur le sens du langage, sur son utilisation pour dire et construire le réel en même temps. Nous avons besoin de narration, car le réel n’existe pas, pour les êtres de sens que nous sommes, sans narration. Cela est très bien exprimé aussi par

Il y a des pages magnifiques dans le livre de Pierre Mari sur le sens du langage, sur son utilisation pour dire et construire le réel en même temps. Nous avons besoin de narration, car le réel n’existe pas, pour les êtres de sens que nous sommes, sans narration. Cela est très bien exprimé aussi par