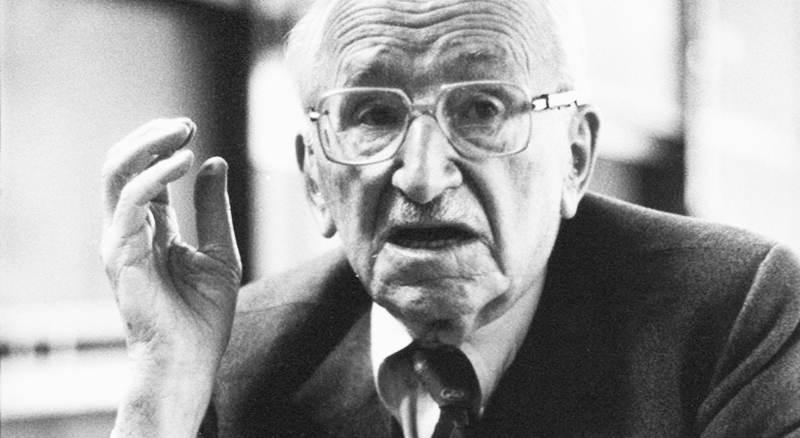

Il est impossible de penser correctement la société sans le concept de catallaxie. Je l’ai découvert pour ma part grâce à Hayek11. Liens wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques., puis Salin. F. Hayek en donne la définition suivante :

L’ordre engendré par l’ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché. Une catallaxie est ainsi l’espèce particulière d’ordre spontané produit par le marché à travers les actes des gens qui se conforment aux règles juridiques concernant la propriété, les dommages et les contrats.

Une partie de l’ordre dans lequel nous vivons tous les jours, est du domaine de l’ordre spontané. C’est-à -dire qu’il n’est pas uniquement le fruit causal des actions des individus. Ou plutôt, cet ordre est bien sûr le fruit des actions d’une multitude d’individus, plus ou moins biens informés, mais dont la coexistence ne permet pas de prévoir l’ordre résultant. Un prix libre sur un marché est un très bon exemple. De multiples échanges ont lieu, l’information circule, plus ou moins, et les acteurs s’ajustent en permanence dans leurs échanges. Le prix résulte de ces interactions multiples, il n’est pas prévisible. Il n’est pas le fruit d’une construction centralisée. Le prix libre, évolutif, dans cet ordre spontané, est un moyen extraordinairement efficace « d’intégrer » toutes ces informations et ajustements. Il y a une forme d’auto-organisation, sans plan préalable, en évolution, et adossée à des règles du jeu. Cette forme de réalité, incontestable, vient percuter de plein fouet la logique « constructiviste ». Il n’est pas toujours possible de déterminer, par un plan pensé à l’avance, l’état des choses ultérieur. Il n’est pas possible de faire un plan permettant de fixer le prix du lait. Ou alors, il faudra, pour que cela soit possible, casser les règles juridiques et entraver la liberté des acteurs.

Catallaxie, concept essentiel pour comprendre les sociétés libres

Cette idée est essentielle pour comprendre quand les politiciens et autres philosophes viennent avec des discours qui ont le mérite d’être volontaristes, mais le – gros – défaut d’être, dans le meilleur des cas naïf, et dans le pire des cas dangereux.

Personne n’a l’information parfaite, sur tous les paramètres d’un monde complexe et ouvert. Pourquoi les dirigeants, mieux que d’autres, l’auraient ? C’est ce que rappelait Bastiat :

Les prétentions des organisateurs soulèvent une autre question, que je leur ai souvent adressée, et à laquelle, que je sache, ils n’ont jamais répondu. Puisque les tendances naturelles de l’humanité sont assez mauvaises pour qu’on doive lui ôter sa liberté, comment se fait-il que les tendances des organisateurs soient bonnes? Les Législateurs et leurs agents ne font-ils pas partie du genre humain? Se croient-ils pétris d’un autre limon que le reste des hommes? Ils disent que la société, abandonnée à elle-même, court fatalement aux abîmes parce que ses instincts sont pervers. Ils prétendent l’arrêter sur cette pente et lui imprimer une meilleure direction. Ils ont donc reçu du ciel une intelligence et des vertus qui les placent en dehors et au-dessus de l’humanité; qu’ils montrent leurs titres. Ils veulent être bergers, ils veulent que nous soyons troupeau. Cet arrangement présuppose en eux une supériorité de nature, dont nous avons bien le droit de demander la preuve préalable.(Frédéric Bastiat, La Loi)

Cette logique d’ordre spontané adossé à des règles permet de sortir de la logique du bouc émissaire. « Tuer » le coupable n’a jamais amélioré les choses, d’autant plus qu’il faut pour cela qu’un coupable existe. Certains états de faits ne sont pas le fruit de l’action consciente de l’un ou de l’autre, mais la résultante de règles de juste conduite et d’échanges libres. Le niveau des salaires n’est pas le fruit du mauvais esprit des méchants patrons, qui cherchent à exploiter les pauvres salariés. Ils sont le fruit d’un jeu permanent d’adaptation entre l’offre et la demande, dans une structure et des processus de marché, catallactiques.

Penser réellement la causalité

Dans l’ère de la responsabilité, par contre, on cherche à définir les contours de la responsabilité de chacun, ce qui passe par le droit, et la propriété, et la liberté. C’est une éthique liée aux règles, une éthique de type déontologique. C’est une logique qui refuse une forme de « conséquentialisme », c’est à dire une logique consistant à ne juger les choses que sur leurs conséquences. Puisqu’il n’est pas possible, en fait, d’attribuer la situation à des suites simples de causes/effets (puisque l’état catallactique est le fruit d’une multitude de micro-ajustements et actions individuelles), il convient de placer au moins une partie du « juste » sur les règles. Respect du droit, de la propriété, des contrats libres.

C’est une complexité qu’il nous incombe de prendre en compte dans nos réflexions politiques et sociales. Certains n’aiment pas cela, et préfèrent continuer à (se) faire croire que tout état de la société est le résultat d’une action, et prévisible. Le régime de liberté implique un ordre spontané, catallactique. Le refuser, c’est nier soit le réel, soit la liberté.