Hannah Arendt (1906 – 1975), politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine

Depuis longtemps, le sujet du CO2 et du « réchauffement » climatique m’intéresse : pas en soi, mais j’y ai toujours décelé beaucoup d’affirmations non prouvées, d’arguments fallacieux. J’ai beaucoup, lu, écouté, discuté de ce sujet sur les réseaux ou avec des proches. Voici une liste de propositions qui me paraissent difficiles à contredire en étant de bonne foi (merci François pour les derniers échanges!) :

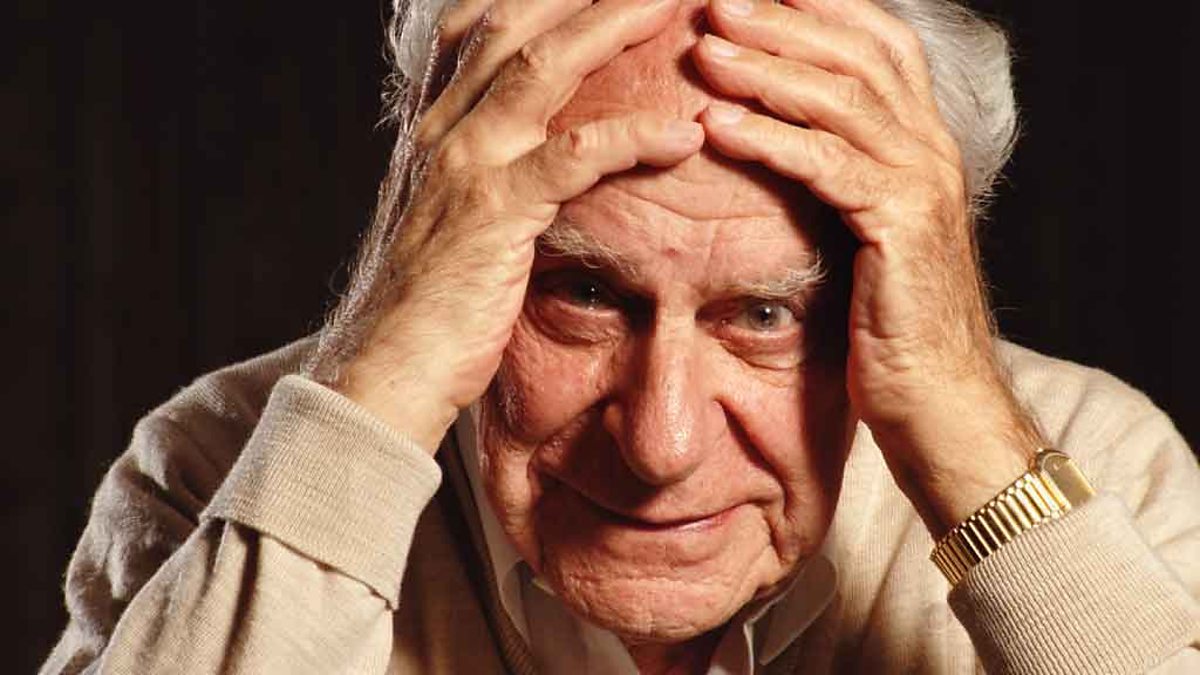

Ce petit livre extraordinaire n’est rien de moins que l’autobiographie philosophique de Karl Popper. « L’autobiographie d’un penseur qui a bouleversé la réflexion sur la science et la philosophie politique », comme le précise le 4ème de couverture de mon édition de poche, « La quête inachevée constitue le meilleur résumé disponible des positions de Karl Popper dans les principaux domaines où s’est exercée de son activité philosophique : épistémologie et méthodologie scientifique, philosophie politique et sociale, philosophie générale, voire métaphysique », comme le dit l’éditeur Calmann-Levy sur son site. Il l’a écrite en 1969, à 67 ans.

Popper est un de mes penseurs préférés, vous le savez si vous lisez ce blog. Honnête, rigoureux, critique. La quête dont il est question est évidemment la quête de la vérité. J’ai adoré ce livre qui synthétise énormément de choses, toujours de manière accessible. On y découvre en filigrane un homme génial (au sens propre du terme), apprenti ébéniste, puis philosophe, puis spécialiste des sciences et de l’épistémologie, il a pu dialoguer en direct avec les plus grands esprits de son temps (Einstein, Schrödinger, Russell, Hayek et bien d’autres). Emigré en Nouvelle-Zélande un temps, il a fini sa vie en Angleterre.

Jetez-vous sur ce livre, si vous aimez réfléchir. J’avoue que relire ses réflexions passionnantes m’a amené à me demander s’il existe des connaissances (au sens scientifique du terme) dans le domaine de la morale. J’ai trouvé cette question si passionnante, que j’ai commencé à chercher sur internet, et je suis tombé sur un livre de Charles Larmore, datant de 1993, où cette question est traitée. Ce n’est pas un hasard si dès l’intro, Larmore y cite Popper comme un des rares philosophes qui ne se soit pas trompé sur la nature des connaissances et de la philosophie. Le bouquin de Larmore, « Modernité et Morale » est tout simplement époustouflant (je n’en suis qu’au tout début, mais je sens que ça va devenir un de mes livres de chevet).

Larmore et Popper partagent une qualité rare parmi les philosophes : la clarté. Je recopie ici pour finir mon billet la très belle définition qu’en donne Larmore :

Une position philosophique est claire dans la mesure où l’on spécifie les conditions dans lesquelles on l’abandonnerait. Et cette tâche devient d’autant plus réalisable qu’on situe sa position vis-à -vis des opinions communes sur le sujet. Une certaine solidarité, comme on verra, est donc essentielle à la clarté.

Il est intéressant de clarifier le sens des mots. J’ai toujours aimé les disputes sémantiques : Monsieur Phi explique bien mieux que moi pourquoi elles sont utiles (elles permettent d’éviter de trouver des accords sémantiques tout en étant en désaccord sur les faits, ou sur les actes à mettre en oeuvre). Il revient d’ailleurs en complément sur l’impossibilité de définir complètement les mots : avant de pouvoir être proprement définis, les mots sont utilisés, dans un contexte, et au sein d’une communauté. Nous apprenons à utiliser les mots avant d’en connaitre la définition ou le sens précis.

Cette caractéristique des mots est très bien utilisée par les manipulateurs de toutes sortes. Ils savent très bien détourner le sens usuel des mots, peu à peu, par petites touches, pour les écarter du sens initial, et les surcharger d’autres connotations, souvent inconscientes, et que l’on aurait du mal à retrouver ou à faire apparaitre en travaillant à une définition de type substitution, ou par rapprochement.

Ce genre d’écarts entre la définition des mots dans le dictionnaire et celle plus ou moins en usage parmi mes concitoyens est courant. La définition du dictionnaire correspondrait à l’usage passé ou établi du mot, et celle, difficile à décrire, flottant dans l’esprit du temps, ressentie, correspondrait à l’usage actuel, plus ou moins déformé médiatiquement et philosophiquement, plus ou moins partagé. Un exemple flagrant, j’en ai déjà parlé ici abondamment, concerne le libéralisme.

La définition, sur deux plans, est la suivante :

Libéralisme :

1. [Sur le plan moral] Attitude de respect à l’égard de l’indépendance d’autrui, de tolérance à l’égard de ses idées, de ses croyances, de ses actes.

2. [Sur le plan pol. ou socio-écon.]

a. Attitude ou doctrine favorable à l’extension des libertés et en particulier à celle de la liberté politique et de la liberté de pensée.

En partic. Ensemble des doctrines politiques fondées sur la garantie des droits individuels contre l’autorité arbitraire d’un gouvernement (en particulier par la séparation des pouvoirs) ou contre la pression des groupes particuliers (monopoles économiques, partis, syndicats). Anton. autoritarisme

P. méton. Régime, mode de gouvernement qui met en oeuvre une doctrine ou une politique libérale.

b. Ensemble des doctrines économiques fondées sur la non-intervention (ou sur la limitation de l’intervention) de l’État dans l’entreprise, les échanges, le profit. Anton. dirigisme, étatisme, interventionnisme, planisme.

P. méton. Régime économique fondé sur le libéralisme.

J’ai beau me creuser la tête, j’avoue avoir beaucoup de mal à comprendre comment nous avons pu en arriver à considérer que ce sont les excès du libéralisme qui sont responsables de tous nos maux. Les trois excès que je peux imaginer en lisant cette définition ne sont pas ceux qui sont habituellement mis sur le dos du libéralisme (à part le troisième) :

Je considère les deux premières comme des critiques justifiées du libéralisme philosophique et politique, même si j’ai mis du temps à le reconnaitre. Ce sont des critiques qui selon moi visent une forme de libéralisme « hors-sol », théorique, qui aurait oublié ses racines et la civilisation qui lui a donné naissance.

Par contre, je me marre doucement en lisant le 3ème : on pourrait reprocher au libéralisme, bien sûr, de conduire à un manque d’intervention du collectif dans l’économie, dans un pays où l’Etat, minimaliste, se contenterait de remplir ses fonctions régaliennes, sans se soucier de solidarité. Mais en France, l’Etat intervient presque partout et tout le temps. Les chiffres sont connus, je n’y reviens pas. Il suffit d’ouvrir un quotidien économique : la plupart des informations mettent en jeu des relations plus ou moins conflictuelles entre le secteur privé et les autorités publiques, de nouvelles réglementations, de nouvelles taxes pour orienter comme ceci ou comme cela « l’économie ». C’est-à -dire des actions qui relèvent de l’étatisme, et de l’interventionnisme. Deux mots qui sont des antonymes de libéralisme.

Comment un excès de libéralisme pourrait-il se définir par son antonyme ? Je dois manquer de logique, quelque part, dans mon raisonnement.

Est-il possible de lutter contre ces déformations/glissements sémantiques/idéologiques ? Qu’en pensez-vous ?

Cette idée m’est venue en lisant un petit billet court et efficace vantant la position allemande en ce qui concerne les plans de relance : lorsque l’Etat prélève en gros la moitié des richesses créées, il est assez naturel que le contribuable se tourne vers l’Etat pour réclamer un service à la hauteur du prix payé. Je paye, donc j’exige un résultat. De là à demander à l’Etat de toujours faire quelque chose, quels que soient le domaine ou les circonstances, il n’y a qu’un pas, et qui a été franchi depuis belle lurette.

En effet, la logique « je paye, donc j’exige un résultat » est bonne. Mais elle est vite remplacée, quand les modes d’évaluation sont peu clairs, et les responsabilités diffuses, par une logique du type « je paye, donc j’exige de l’action ». Peu importe que l’action soit efficace : combien de milliards engloutis dans la soi-disant « lutte contre le chômage », pour quels résultats ? Ce que l’on voit, c’est que nos dirigeants continuent à se présenter à la tribune la conscience tranquille, et à nous faire croire qu’ils font quelque chose pour le chômage, pour la croissance, ou la santé. Domaines dans lesquels l’action étatique est tout à fait illégitime.

La conséquence de l’interventionnisme est donc…l’interventionnisme. Cercle vicieux.

C’est un sujet difficile, mais qui me tient à coeur. Dans beaucoup de discussions avec des gens intelligents, si vous vous accrochez un peu trop à un principe, ils finissent par vous cataloguer comme étant un « idéologue », un « radical », voire un « dogmatique ». Ceux là bien sûr, se pensent comme des pragmatiques (ils le sont d’ailleurs). J’ai longtemps pensé que le pragmatisme était la seule manière intelligente de raisonner. Mais ça n’est pas si simple.

(suite…)