Tout simplement un mort que j’aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire : je l’ai aimé ; non, je l’aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé, cela veut dire que celui qui est mort est. C’est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l’homme.

Milan Kundera (1929 – 2023) écrivain tchèque naturalisé français.

Inconsolables

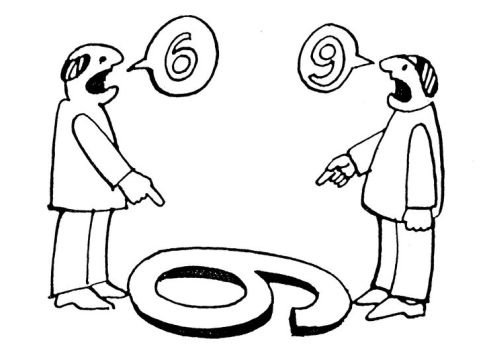

J’avais fait un brouillon de réflexion, jamais avancé, sur le thème de la mort et de la perte. Et l’écoute de l’excellente émission de Finkielkraut, Répliques, sur le sujet de « l’écriture du deuil » (conversation avec Adèle Van Reeth et Jérôme Garcin, tous deux auteurs de livres racontant leurs morts), m’a donné envie de le (re)travailler. Je me suis senti très proche du point de vue d’Adèle Van Reeth, dont le livre « Inconsolable » montre à quel point, et les autres membres de cette conversation en étaient bien d’accord, l’expression « faire son deuil » est assez horrible et convient très mal pour décrire ce que nous vivons quand nous perdons un être cher. L’introduction de Finkielkraut le dit très bien :

Si l’on en croit l’esprit du temps, celle ou celui qui vient de perdre un être cher doit impérativement “faire son deuil”, c’est-à-dire accepter cette disparition, prendre acte de la réalité, et se vider, se délester du mort, afin de réintégrer dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais le monde trépidant des vivants. Heureusement pour l’Humanité, la littérature prend les choses à l’envers. Adèle Van Reeth, dans Inconsolable, et Jérôme Garcin, dans Mes fragiles, disent un chagrin dont ni l’un ni l’autre ne peuvent, ni ne veulent guérir. » (A. Finkielkraut)

Le terme de chagrin est évoqué pour parler de ce qui se passe après. Il n’y a pas vraiment de raison, finalement d’être, consolables. Il faut apprendre à vivre sans, donc avec. Pourquoi cela passerait-il par la disparition du chagrin ? Nous avons dû, à notre grande douleur, laisser partir la personne : pourquoi devrions-nous en plus l’oublier ? Car ne nous trompons pas : il faut bien sûr continuer à vivre, pour les vivants et avec ceux qui sont là. Mais le trou béant laissé dans le réel par la disparition d’un être cher, ne saurait être oublié, ou rempli, ou recousu. Il s’agit de ne pas tomber dedans, mais pas non plus de prétendre qu’il n’existe pas. Je ne peux pas ne pas partager la magnifique citation de Michelet que Finkielkraut donne en fin d’émission :

Rien de tel avant, rien après, Dieu ne recommencera point ; il en viendra d’autres sans doute, le monde qui ne se lasse pas amènera à la vie d’autres personnes, meilleures peut-être, mais semblables jamais, jamais, jamais.

Jules Michelet (1798 – 1874) historien français.

Présence des morts : au-delà des traces

Alors bien sûr : les morts sont morts, et on ne les ramènera pas. Je ne crois pas aux mondes alternatifs, ou à la vie après la mort. Je ne retrouverai pas ceux qui sont partis. Mais cela, heureusement, ne signifie pas que l’on doive les réduire à l’état de traces (souvenirs, photos, écrits, etc.). Ces traces ont une valeur inestimable, mais elles sont statiques. Je crois que les morts sont présents en nous, et que quelque chose d’eux se perpétue, dynamiquement, parmi les vivants. Il me semble que c’est d’ailleurs quelque chose de fragile, et qu’il faut entretenir et protéger comme une petite flamme dans la tempête. Quel est donc ce « mode de présence » des morts parmi nous ? Puisqu’à l’évidence, comme le dit quelqu’un dans l’émission, « les morts n’ont que les vivants comme ressource pour exister », il nous faut bien penser ce « mode d’existence » pour les maintenir, malgré la mort, parmi nous. D’ailleurs, il s’agit plus de comprendre ce que l’on peut garder d’eux, malgré leur disparition, et ce que l’on peut en faire. Comme le disait Chateaubriand :

Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts ; les morts, au contraire, instruisent les vivants.

François-René de Chateaubriand (1768 – 1848) écrivain, mémorialiste et homme politique français.

Je ne prétends pas avoir de réponse définitive sur le sujet, mais plutôt quelques pistes qui me paraissent intéressantes.

Transmission

Bien sûr, nos morts continueront d’exister, indirectement, si nous perpétuons leur lignée : des gènes, bien sûr, mais aussi une histoire, des histoires, que l’on va continuer à incarner et à transmettre à notre tour.

Evocation & invocation

Se souvenir est indispensable (Evoquer : « Faire apparaître par ses propos (quelque chose) à l’esprit »), et c’est le premier moyen dont nous disposons pour garder un peu avec nous ceux qui sont partis. Certains vont jusqu’à invoquer les disparus, en général pour se soutenir. C’est une piste que je trouve difficile : je suis mauvais en invocation, j’ai le sentiment de me parler à moi-même, en déformant encore plus les choses qu’en évoquant simplement la personne.

Sublimation

Bien sûr, il y aussi un travail de purification (Sublimer : « Action de purifier, de transformer en élevant. ») C’est ce qu’exprime magnifiquement Alain, dans un petit texte splendide (Immortalité des morts parmi les vivants) dont il avait le secret :

Nos dieux naturels sont nos morts grandis et purifiés.

Alain (Emile Chartier, dit) (1868 – 1951) philosophe, journaliste, essayiste et professeur de philosophie français

Nos morts deviennent (ils l’étaient déjà en partie de leur vivant) des modèles à suivre ; cette transformation n’est pas trahir leur mémoire, c’est continuer de polir ce qu’ils avaient apporté au monde de meilleur. Je crois que, même sans vie après la mort, nous avons à nos côtés un peuple de Dieux :

Elle était profonde sans le savoir, cette croyance des anciens qui voyaient partout autour d’eux se mouvoir et agir l’âme des ancêtres, qui sentaient revivre à leurs côtés les morts, peuplaient le monde d’esprits et douaient ces esprits d’une puissance plus qu’humaine. Si la pensée traverse la mort, elle doit devenir pour autrui une providence. Il semble que l’humanité ait le droit de compter sur ses morts comme elle compte sur ses héros, sur ses génies, sur tous ceux qui marchent devant les autres. S’il est des immortels, ils doivent nous tendre la main, nous soutenir, nous protéger : pourquoi se cachent-ils de nous ? Quelle force ne serait-ce pas pour l’humanité de sentir avec elle, comme les armées d’Homère, un peuple de dieux prêt à combattre à son côté !

Jean-Marie Guyau (dans le très beau Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction)

Inconsolables … et fidèles

Pour conclure ce post trop long, j’ai le sentiment que le terme qui convient le mieux, finalement est, celui de fidélité. Les morts continuent d’exister par le biais de notre fidélité à ce qu’ils étaient, à ce que nous avons partagé, à ce qu’ils nous ont donné et transmis, et à ce qu’ils auraient voulu que l’on continu à être. C’est un programme simple et ambitieux à la fois, et qui nécessite, pour en vérifier la cohérence, de toujours faire exister en nous la singularité de ceux qui sont morts. C’est pour cela que le propos d’Adèle Van Reeth m’a touché : il nous faut bien accepter d’être inconsolables pour pouvoir être fidèles. Qu’en-pensez vous ?