A moins d’avoir vécu sur une autre planète, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT. Peut-être n’en avez-vous rien à faire, ce qui est votre droit le plus strict. Mais il faut reconnaître que l’outil est d’une puissance terriblement intéressante, et suscite plein d’usages nouveaux. Dans cet article, je reviens brièvement sur ChatGPT, la théorie C-K, et un usage intéressant de chatGPT comme ressource de conception.

ChatGPT

ChatGPT, c’est une interface en langage naturel avec une intelligence artificielle qui sait aller chercher, structurer et regrouper, et formaliser à peu près tout et n’importe quoi : vous lui demandez un truc, et elle vous répond. Les réponses sont en général de très bonne qualité, et en apprenant à poser les bonnes questions, on est vraiment bluffé… Essayez, vous verrez. :)

Le nombre d’article consacrés à Chatgpt dans les dernières semaines dépasse largement ce que j’aurai le temps de lire dans une année entière. Je vous recommande simplement la lecture de Philippe Silberzahn qui a bien souligné en quoi c’était innovant, « disruptif », et pourquoi les GAFAM n’ont pas pris le sujet à la légère.

Comme toutes les IA et les plateformes soumises au droit positif et aux lubies parfois étranges des humains, certaines barrières ont été mises en place pour garder chatgpt dans le cadre du politiquement correct ; c’est une erreur à mon sens – cela induit de gros biais -, mais c’est une autre discussion. Pour savoir quels sont les risques à utiliser ChatGPT, un petit organigramme a été créé par Aleksandr Tiulkanov. Vraiment c’est un outil magnifique. Les usages sont presque infinis, comme moyens d’interagir avec les données, comme outil de génération de contenus, comme outil de multiplication des usages possibles du NLP, etc, etc.

Créativité et Théorie C-K

J’utilise et j’enseigne quelques éléments de créativité et de conception innovante, notamment en m’appuyant sur la théorie C-K. Je vous renvoie à mon article sur la créativité, mais redonnons deux exemples concrets d’objets mentaux (connaissances et concepts, Knowledges et Concepts), et deux modes de raisonnement, que l’on manipule en partant d’un cas précis, une voiture (si vous remplacez voiture par n’importe quoi d’autre ça fonctionne toujours) :

- Complétez la phrase suivante, sans réfléchir outre mesure. Un exemple de voiture est :… Si vous êtes normalement constitué, vous avez dû penser à des voitures (des modèles, des marques) : une renault 4L, une Mercedès classe A, une Mehari, etc. Ce sont des connaissances : vous êtes allés puiser dans vos connaissances. Cette liste est finie (vous aurez un moment épuisé vos connaissances, ou vous aurez approfondi en listant toutes les voitures existantes), et il est possible de se tromper (si je prolonge la phrase avec « abri-bus », c’est faux).

- Complétez à présent la phrase suivante. Une voiture est un exemple de :… si vous avez répondu vite, vous avez probablement dit « moyen de transport », ou « véhicule », ou « objet à 4 roues ». Vous avez produit des concepts. Cette liste est presque infinie (on peut toujours imaginer de nouveaux liens entre l’objet voiture et des concepts), et il n’est pas vraiment possible d’avoir faux (les concepts n’ont pas de statut logique). Une voiture est un exemple d’objet où je peux dormir, qui m’abrite du vent et de la pluie, qui est fait de plastique et de métal, etc. etc.

L’apport génial d’Armand Hatchuel et Benoit Weil, puis de Pascal Le masson, a été de théoriser de manière générale les raisonnements de conception en montrant qu’ils s’appuient sur la manipulation séparée, mais conjointe, d’objets de ces deux espaces (concepts et connaissances). Des opérateurs propres à chaque espace, et permettant les passages de l’un à l’autre existent. Passionnant ! Je vous renvoie aux travaux du CGS de l’Ecole des Mines, à mon article sur la conception innovante et C-K, et au très bon site Theory C-K pour en savoir plus.

ChatGPT, créativité et C-K

En préparant une petite présentation sur créativité et C-K à destination de mes collègues, nous avons eu l’idée avec un collègue (Maël pour ne pas le nommer), de tester ces phrases (sur les voitures) sur ChatGPT. Et puis dans une séance de C-K, je me suis dit que l’on pourrait systématiser cet usage et faire de ChatGPT un adjoint du travail de conception innovante, permettant de compléter les connaissances, et générer de nouveaux concepts et ainsi de rendre plus systématique et créative l’exploration en C-K. Creusons un peu le sujet.

Connaissances et concepts

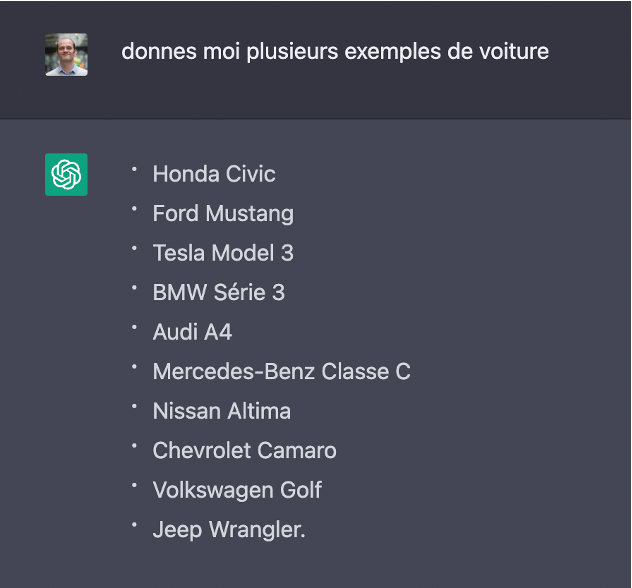

J’avais commencé à par demander à ChatGPT de compléter la phrase : « un exemple de voiture est… ». Voici la réponse apportée.

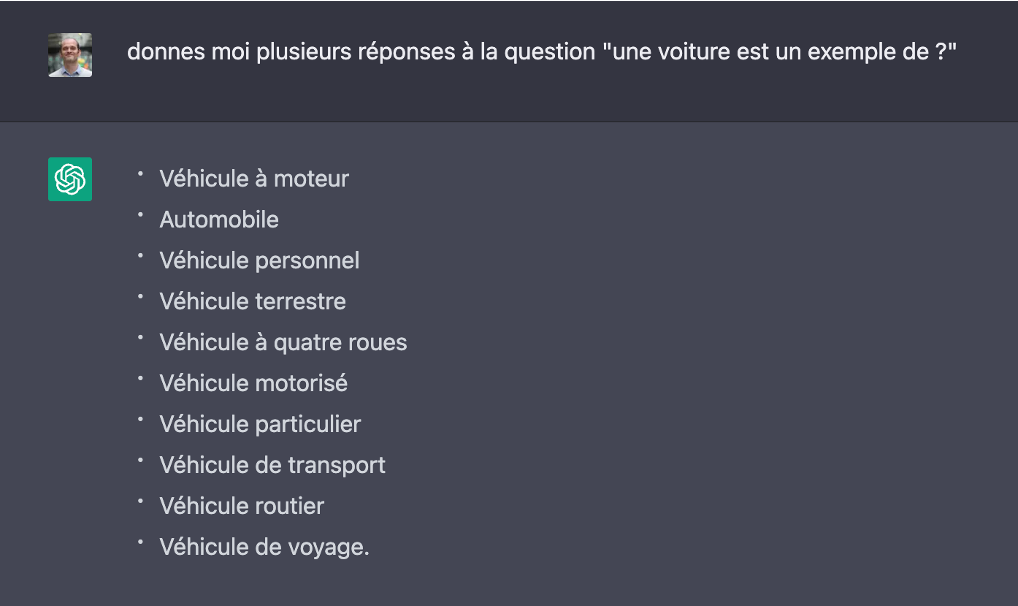

Et ensuite, la phrase pour forcer les concepts, réponse en image.

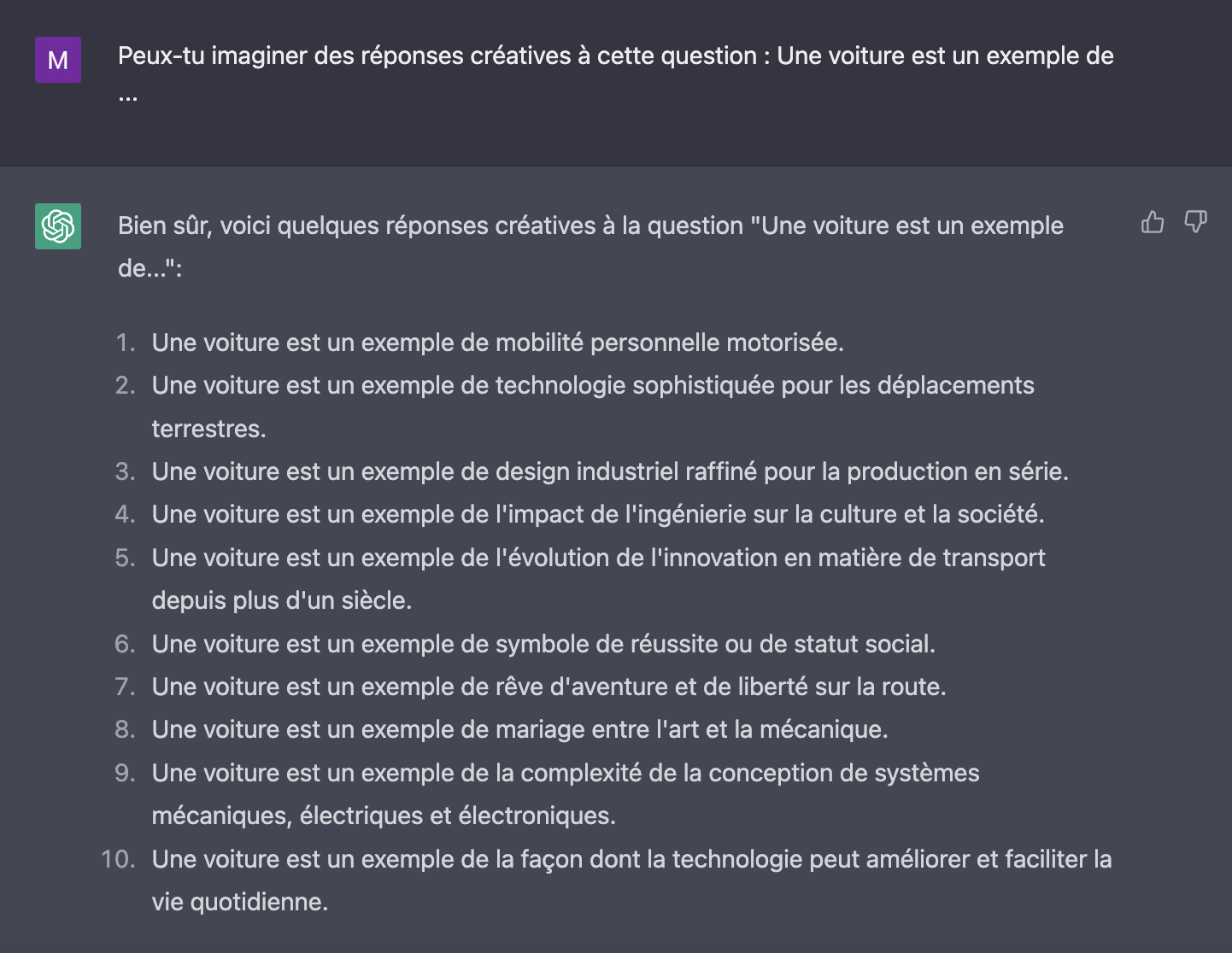

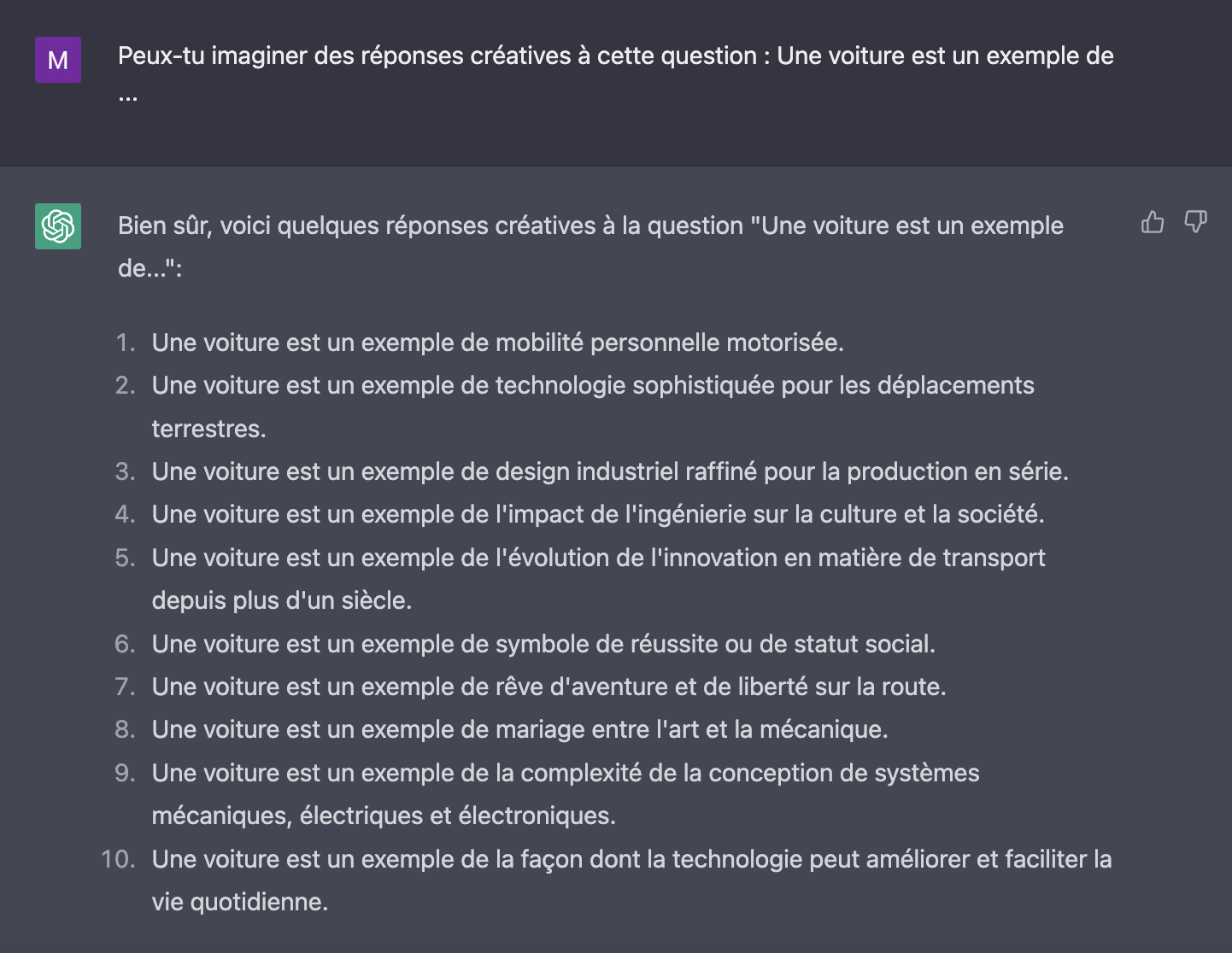

Je pensais que j’avais un peu coincé l’IA, et qu’elle avait du mal à défixer du concept de véhicule. Mais pas du tout, j’avais simplement mal posé la question. Voilà ce qu’il produit avec une question mieux posée – merci Maël! -, et l’incitant à s’autoriser un peu de créativité (décalage du regard sur l’objet, ou « casser » des caractéristiques considérées comme majeures pour l’identité de l’objet) :

C’est déjà beaucoup plus riche, et beaucoup plus intéressant ! Il est donc relativement simple de forcer ChatGPT à produire des concepts. A creuser pour optimiser (notamment le forcer à ne pas mélanger les concepts différents en une seule phrase), mais la possibilité est là.

Exploration C-K

Nous avons ensuite sur un cas concret d’exercice C-K (C0= »la montre qui prend soin de moi »), joué avec ChatGPT. C’était très intéressant car c’est à la fois un super pourvoyeur de connaissances, mais donc aussi un très bon producteur de concepts. A minima, cela permet de tester la robustesse de l’arborescence de concepts, d’en identifier de nouveaux. Mais cela permet aussi, sur certains concepts projecteurs, de lui faire générer des caractéristiques supplémentaires très rapidement, et donc de provoquer des expansions rapides et relativement rigoureuses de certains endroits de l’arbre. Je vais maintenant tester sa capacité à faire des liens entre deux « idées », ou « concepts », ou « connaissances », car cela peut-être aussi très utile.

Super opportunité

J’invite tous les concepteurs à tester les usages rendus possibles par ChatGPT dans leurs activités, car il me semble que c’est un très beau terrain de jeu et d’exploration. Si j’étais capable de programmer, je programmerais un algo utilisant ChatGPT pour construire automatiquement une arborescence de concepts et une cartographie de connaissances à partir d’un C0. En l’autorisant à remonter en concept sur le C0, au besoin, mais à la recherche d’éléments présentant de la valeur. Il faudrait programmer aussi une « fonction d’évaluation de la valeur », une « fonction d’évaluation de la générativité », pour que le programme comprenne à quel endroit il peut être intéressant de creuser. On pourrait ainsi générer presqu’automatiquement des concepts projecteurs, des idées créatives, en partant d’un brief.

Update : petite discussion où je demande à chatgpt de faire un CK pour moi. Impressionnant:

do you know CK

Et vous ? Avez-vous testé chatGPT ? Voyez-vous des usages pertinents dans votre secteur ?