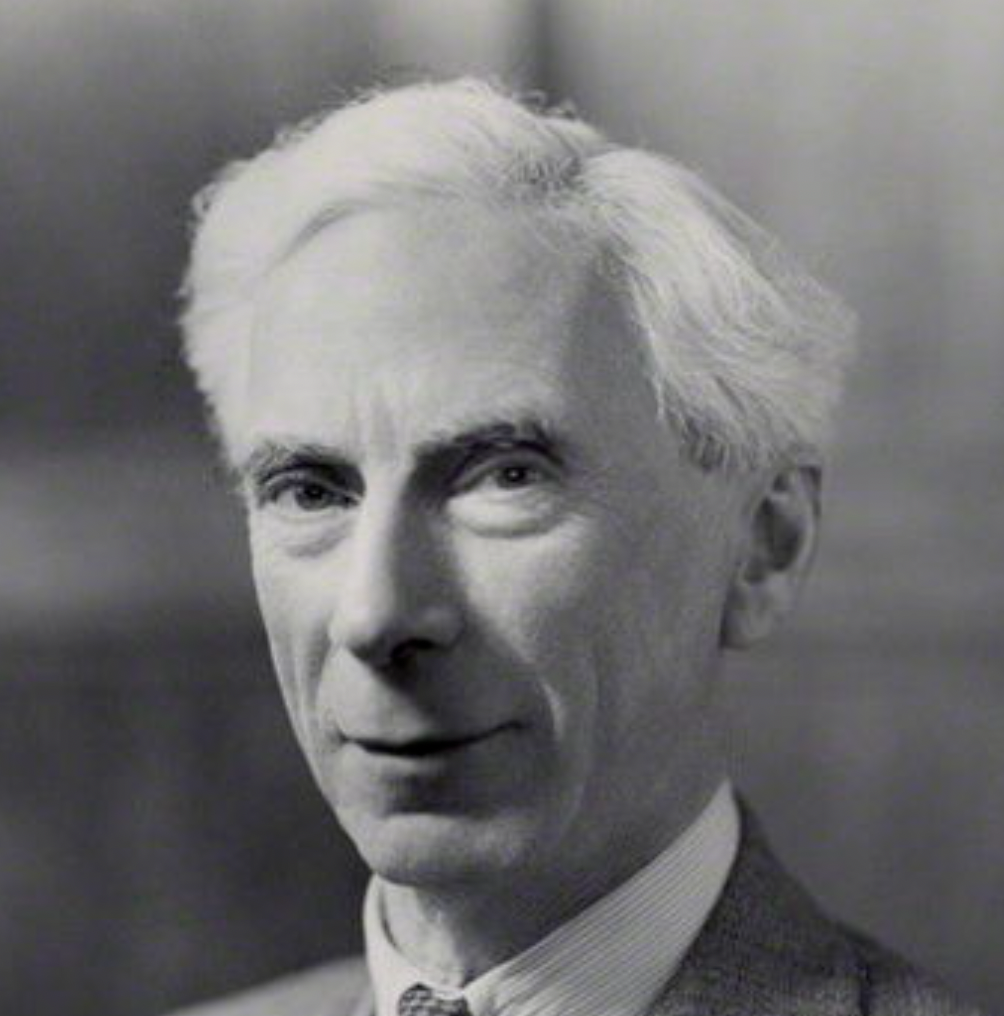

Il n’est pas désirable d’admettre une proposition quand il n’y a aucune raison de supposer qu’elle est vraie.

Bertrand Russell (1872 – 1970) mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique.

Il n’est pas désirable d’admettre une proposition quand il n’y a aucune raison de supposer qu’elle est vraie.

Bertrand Russell (1872 – 1970) mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique.

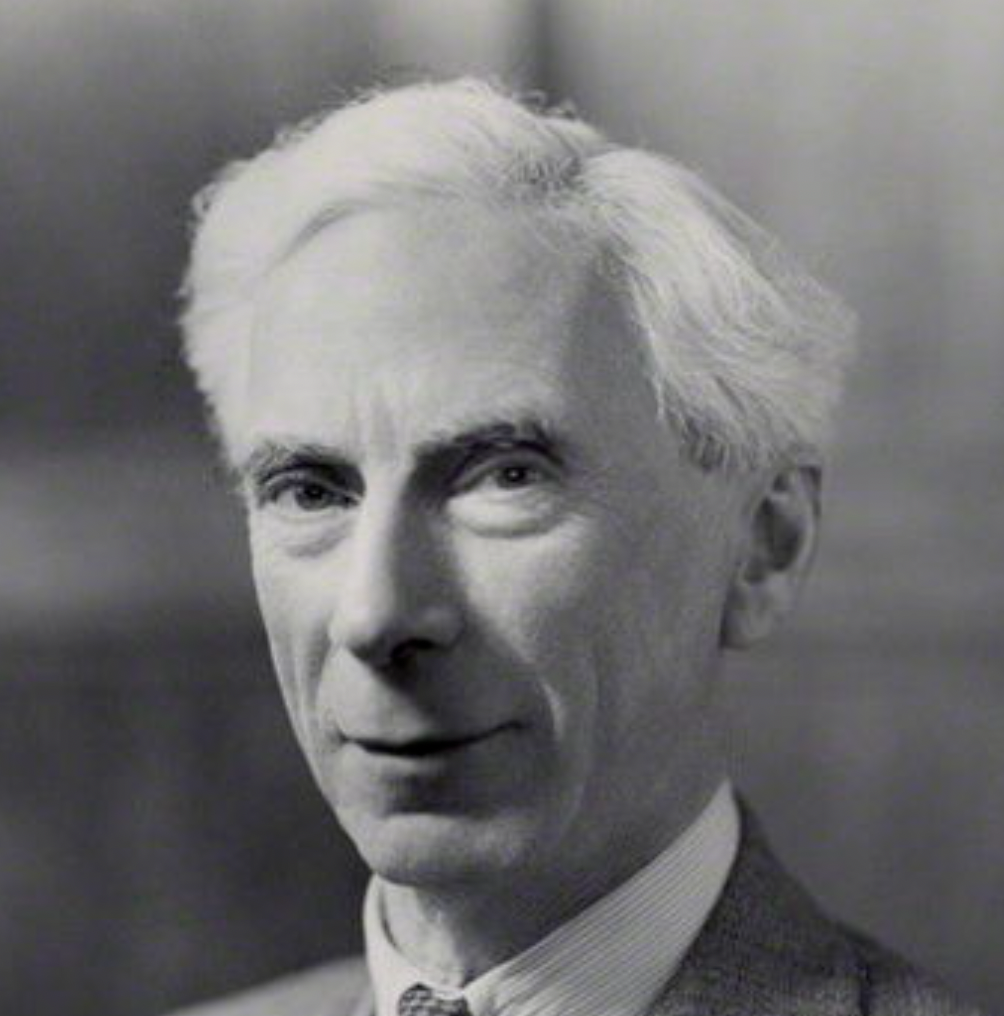

Le dernier ouvrage d’Eric Verhaeghe, « Sécession », est sous-titré « Manuel d’auto-défense contre la caste ». Eric Verhaeghe est – entre autres – animateur du site Le Courrier des Stratèges, et fin analyste du monde contemporain. J’ai découvert Eric Verhaeghe au moment de la « crise Covid » car c’est une des rares personnes à avoir gardé la tête froide, à s’opposer au matraquage systématique opéré par la dite « caste », et à continuer à vouloir regarder les faits, à rester exigeant sur notre conception – humaniste, libérale – de la société. C’est un sujet qui m’a pas mal (pré)-occupé, et qui continue de le faire par ce qu’il a révélé de fragilités dans ce qu’on appelle l’état de droit.

C’est un bel ouvrage, passionnant, très direct et pédagogique que ce « Sécession ». Capable à la fois d’embrasser très large, et ensuite de redescendre au plus près des détails opérationnels concrets, il est à ce titre tout à fait typique des livres de penseurs attachés à la réalité (j’avais eu la même sensation, dans un tout autre registre, en lisant le dernier Finkielkraut « L’après littérature »). Eric Verhaeghe y décrit donc, de manière précise, sans rechigner à prendre de la hauteur, ce qu’est la sécession. Mais avant cela, il précise dans l’introduction les raisons de sa nécessité.

Partant du constat que les sociétés occidentales ont dérivé vers une situation de très forte dépendance à la consommation, comme un drogue, il expose en quoi une « caste » (dirigeants des états, certains grands patrons, les médias) voit une convergence d’intérêt assez nette pour garder le pouvoir en encourageant cette dépendance. Cela rejoint la théorie du Great Reset de Klaus Schwab, conduisant à un « capitalisme » de surveillance généralisée, adossé une gouvernance mondiale étatiste brimant ce qui fait la beauté de notre civilisation : la liberté. J’ai mis des guillemets à « capitalisme », car ce projet d’essence socialiste et totalisant (sinon totalitaire) n’a pas grand-chose à voire, à mon sens, avec le capitalisme.

Face à cette poussée étatiste, qui est d’essence autoritaire et même totalitaire, seule la sécession permet de recouvrer des marges de liberté et d’éviter le naufrage collectif qui se profile (p. 30)

Je copie ici un long extrait car il dit bien et le style et l’esprit du livre.

Il la décline de manière très concrète sur les plans fiscaux, politiques, sociaux, éducatifs, etc. Les conseils de sécession de Verhaege sont très pratiques, sur tous les registres. Le livre sonne très juste à beaucoup d’endroits, un brin parano à d’autres (mais c’est probablement moi qui suis naïf, c’est un trait de mon caractère).

J’ai été sensible au fait que l’auteur mentionne l’école autrichienne d’économie et les penseurs qui peuvent y être associés (Bastiat, Von Mises, Hayek) : c’est probablement l’école philosophique et politique dont je me sens le plus proche.

La fin du livre me semble la plus intéressante, quand il traite des différents degrés de sécession, de la résistance passive, jusqu’à la sédition si les circonstances l’imposent. Les dernières phases que nous avons vécus pendant ces dernières années résonnent avec ces réflexions : quand les dirigeants ne défendent plus nos intérêts, quand la gabegie est généralisée (donc le vol et la corruption officiels), il convient d’avoir en tête l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

Art. 2. – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Le livre sonne si juste, et pose des questions si dérangeantes (parce qu’engageant notre manière de vivre), que je ne trouve pas mieux pour décrire mon sentiment à la lecture que cette citation de Churchill :

Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin comme si rien ne leur était arrivé.

Winston Churchill (1874-1975) homme d’Etat britannique.

Pour finir, en soulignant à nouveau, à mon sens, l’importance de ce livre passionnant, je vous invite à regarder l’interview d’Eric Verhaeghe sur l’excellente chaîne d’info TVLibertés :

Il faut sauver la planète ! Ce pourrait être le mot d’ordre qui va avec la première « fable immorale » de la série, Gaïapocalypse. Voyons donc quelle est sa structure de base, et en quoi elle est immorale.

Cette fable pourrait être résumée ainsi :

Quels sont les schémas mentaux véhiculés ou utilisés par cette « fable » ? Ils sont nombreux :

La morale de la fable jamais tout à fait explicitée est claire : il faut empêcher les humains de vivre comme bon leur semble, sinon la planète va devenir inhabitable. C’est une question de survie, donc il n’y pas de limites à ces restrictions.

Les trois premiers points de la liste ci-dessus sont vrais. Les autres sont tous des affirmations qui sont fausses. Cette fable est donc un tissu de mensonge, qui justifie (c’est la morale) de contraindre sans fin l’action humaine pour servir un objectif inexistant. Pourquoi inexistant ? Car si nous ne pouvons pas prouver que les humains ont un impact sur le climat, qu’est-ce qui permettra de savoir que les contraintes doivent s’arrêter ? Il est par ailleurs très clair que les modèles utilisés par le GIEC n’ont aucune valeur scientifique : comment expliquer, s’ils en avaient une, qu’ils ne font que se tromper depuis 30 ans sur leurs prévisions ? A tel point que les militants de cette « cause » (sauver la planète à tout prix) ne parlent plus désormais de « réchauffement » mais de « dérèglement » climatique. La vérité, c’est que le climat a toujours changé, que les hommes s’y sont plus ou moins bien adaptés, et que personne ne peut montrer que nous pouvons y changer quoi que ce soit…Pour avoir des arguments sérieux, je vous propose d’aller sur l’excellent site Mythe, Mancies & Mathématiques lire la traduction d’un article reprenant les arguments d’un prix Nobel de Physique (1973), Ivar Giaever, signataire, avec 1400 autres scientifiques, d’une déclaration très claire :

C’est une honte morale également car cette fable s’appuie sur une vision totalement délirante de la puissance de l’homme (« nous pouvons changer le climat »), en créant de facto une angoisse insurmontable (en rendant les gens responsables d’un truc auquel on ne peut probablement rien).

Quand on raconte n’importe quoi, on finit par inventer des indicateurs bidons : bilan carbone, jour du dépassement, qui ne mesurent rien d’autre que la volonté de ces militants « écologistes » de nous empêcher de vivre comme nous le souhaitons.

Ces « écolos » de pacotille finissent par être eux-mêmes ceux qui créent le plus de dégâts sur l’environnement : arrêt du nucléaire pour reprendre l’exploitation du charbon, pose d’éoliennes qui saccagent l’environnement et les paysages sans apporter le moindre gain énergétique. Ils participent à focaliser tout le monde sur un non-sujet (le CO2), alors qu’ils devraient s’intéresser vraiment aux problèmes d’environnement (pollutions, dégradations variées de l’environnement, cycles de vie des matériaux, etc…). Mais ce n’est pas ce qui leur tient à coeur, bien sûr. L’écologie est un masque qui leur sert – bien mal – à dissimuler leur totalitarisme auto-destructeur, suicidaire, qui inculque à nos enfants des angoisses infondées, et une détestation générale de l’action humaine. Cette fable est immorale. Bas les masques.

La politique consiste dans la volonté de conquête et de conservation du pouvoir ; elle exige, par conséquent, une action de contrainte ou d’illusion sur les esprits, qui sont la matière de tout pouvoir.

Paul Valéry (1871 – 1945) écrivain, poète et philosophe français.

Je vais initier une nouvelle série de billets, sous le thème « fables immorales ». Je les rangerai dans la catégorie « Bas les masques » que je n’avais plus utilisée depuis longtemps, mais qui correspond tout à fait à cela. Des récits ou des messages médiatiques qui semblent dire quelque chose, ou qui s’en donnent l’apparence, mais qui au final ne sont que des manipulations – plus ou moins habiles – en vue du pouvoir sur les opinions. Ce sont des fables qui se donnent l’apparence de porter une morale, mais dont la morale réelle, cachée derrière un masque séduisant, est souvent très différente.

J’ai choisi une image du Voyage de Chihiro, du grand Miyazaki, pour illustrer l’article car le « monstre », Kaonachi, incarne de manière allégorique le mensonge, et l’incitation à la consommation excessive. Il distribue de l’or à tout le monde, et finit par dévorer ceux qui acceptent. Il est insatiable. Chihiro est la seule à refuser, et à continuer à lui dire la vérité (image trouvée sur le site MediaTarn). Il symbolise bien à mes yeux la démarche de ceux qui déforment la vérité pour arriver à leurs fins.

J’ai trouvé utile d’en montrer quelques-unes car elles sont – entre autres – utilisées pour conditionner nos enfants, dès l’école. D’où le nom de « fable ». Il me semble scandaleux que les professeurs, sciemment ou non, se fassent les vecteurs de tels fables immorales, et il convient, à l’instar d’autres initiatives 🌟 🌟 Reconquête a par exemple initié le mouvement Protégeons nos enfants qui vise à rendre visible la propagande à l’école de les dénoncer, ou au moins d’être conscients de tout cela pour pouvoir contrer la propagande.

La philosophie nous apprend à douter de ce qui nous parait évident. La propagande, au contraire, nous apprend à accepter comme évidentes des choses dont il serait raisonnable de douter.

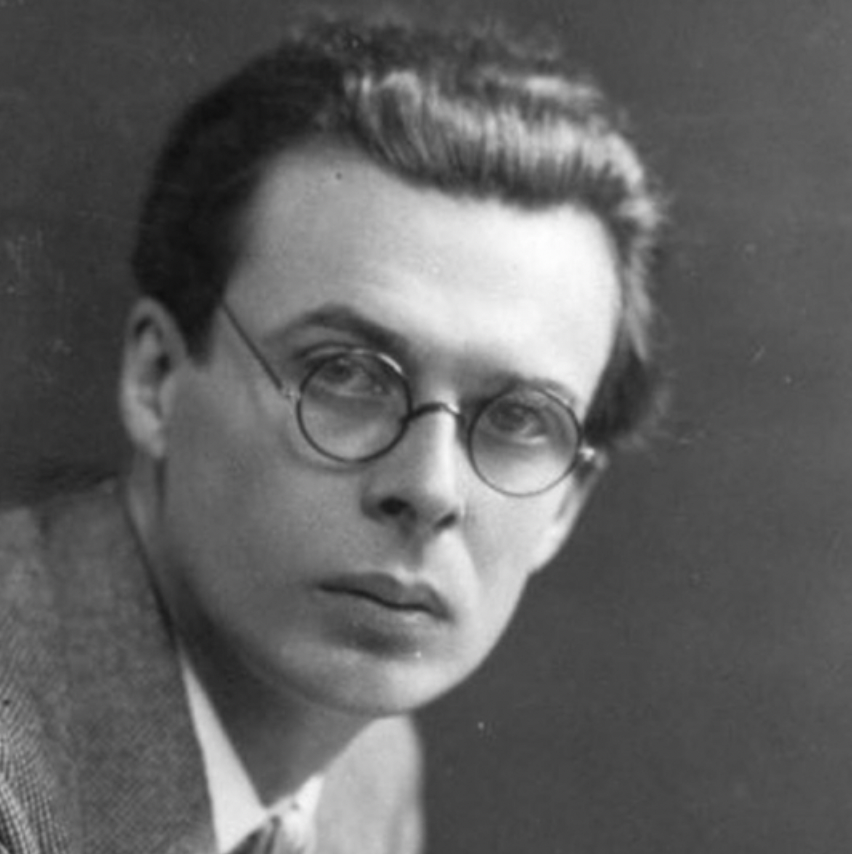

Aldous Huxley (1894-1963)

écrivain, romancier et philosophe britannique.

Les adultes ensuite considèrent comme « vraies » un certain nombre de ces fables, qui structurent une partie de nos actions, de nos discours, de nos modèles mentaux. C’est à mon avis assez grave, suffisamment pour en rendre lisible certaines, et en démonter les ressorts.

Pour chacune d’entre elles, j’utiliserai la même structure : d’abord le récit, la fable, sous sa forme « archétypale ». Ensuite les modèles mentaux implicites ou explicites qui la structurent, et enfin les raisons pour lesquelles cette fable est, à mes yeux, porteuse d’une morale fausse, injuste, laide et viciée. C’est-à-dire qu’elle prétend ériger en modèles d’action ou de pensée des éléments qui sont en contradiction soit avec les faits (avec le réel), soit avec les valeurs morales (la morale communément admise, l’humanisme), soit avec la raison (la logique, les raisonnements critiques). A suivre, donc !

La lutte contre toutes les formes de discrimination participe de ce même mouvement qui entraîne l’humanité vers une civilisation mondiale, destructrice de ces vieux particularismes auxquels revient l’honneur d’avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie.

Claude Levi-Strauss (1908 – 2009) anthropologue et ethnologue français.