C’est un petit livre brillant, drôle, intelligent, et – je crois que c’est le meilleur compliment que je pourrais faire à l’autrice – paradoxal. Il est paradoxal à plein d’égards : son sous-titre (« Monologue contre l’identité ») envoie dans une fausse direction (j’y reviendrai plus loin), sa structure (une préface de 30 pages pour un texte de 64 pages) indique un jeu de miroir entre l’auteur, son texte, ses personnages, bien en lien avec le sujet, mais montre aussi une hybridation de style entre l’essai et la fiction.

Brillant objet multiformes

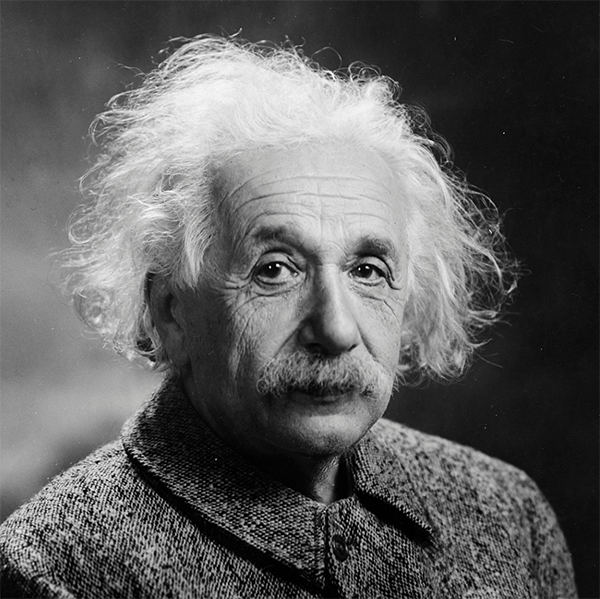

Ce qui est sûr c’est que Delphine Horvilleur, femme rabbin, écrivaine, livre une magistrale oeuvre d’art sur l’identité, avec comme propos de rejeter non pas l’identité, mais le désir de pureté dans l’identité. S’appuyant sur le « caméléon » Romain Gary – Emile Ajar, elle souffle des idées puissantes, tissées entre elles très habilement, pour rejeter les identités prescrites, et chanter les louanges de la liberté des identités choisies, mais aussi passagères, inconscientes, mêlées, imaginées, hors-contextes. C’est une ode à la création, au roman, et à l’imagination, enracinée dans l’étrange personnalité multiple de Gary, et adossée par moment aux plus vieilles des histoires : celles de la Bible. C’est aussi un bel éloge du langage, et du sens qu’il peut (ap)porter. Le livre, en moins angoissant, m’a fait penser à la scène des miroirs dans la Dame de Shangaï. On pourrait reprocher à l’autrice sa virtuosité, mais ce serait comme reprocher à Cziffra de jouer la Campanella avec trop de brio !

Le paradoxe de l’identité

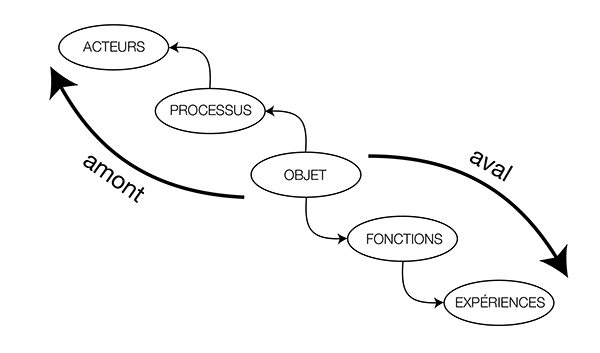

Je trouve ce livre admirable, mais il me semble mériter, non pas une critique, mais une remarque. Ce n’est pas un essai sur l’identité, bien sûr, mais on voudrait organiser, sur ce thème, un échange entre Nathalie Heinich et Delphine Horvilleur : en effet, le modèle de Heinich de l’identité sur trois plans, apporte plein de questions et d’éclairages au texte d’Horvilleur.

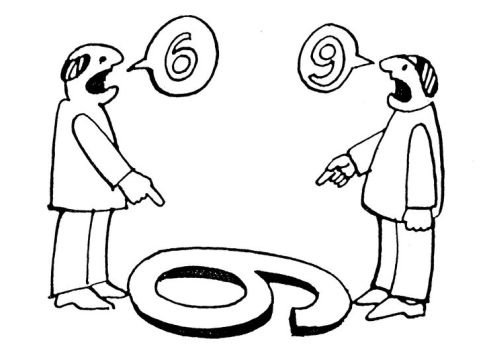

Il me semble, ainsi, que c’est un bien grand luxe que de pouvoir ainsi rejeter les identités prescrites, quand à l’évidence on a eu l’occasion d’en avoir une, transmise, apprise, travaillée. Descendante de survivants des camps de concentration, on ne devient pas rabbin par hasard. Le problème de l’identité ce n’est pas du on/off, c’est un travail, un cheminement, que Delphine Horvilleur a fait, et continue à faire, visiblement, mais pour livrer une histoire en forme de pirouette esthétique. Prendre la liberté de jouer avec son identité implique d’être suffisamment stable sur cette identité : on ne joue qu’avec ce qui existe. Rechercher la cohérence identitaire est tout aussi important que de ne pas s’enfermer dans une recherche de pureté identitaire.

La cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et, au-delà, du bonheur d’exister. Nathalie Heinich

Par ailleurs, j’ai le sentiment à la lecture, que la grande intelligence d’Horvilleur, capable de créer des liens entre toutes choses, créative, brillante, montre aussi une sorte de frénésie virevoltante de récits. Les récits restent des récits, et s’ils ouvrent – c’est aussi leur fonction – sur du sens, de la tolérance, une capacité à vivre d’autres vies, d’autres filiations, ils présentent aussi l’inconvénient d’être imaginaires, et fictifs. Il est intéressant, aussi, de savoir recoller au réel. La vérité-correspondance ne doit pas être abandonnée pour la vérité-cohérence. Ce n’est pas antinomique. A nouveau, comprendre qu’il n’y a pas nécessairement de frontières nettes entre nos différentes identités, n’est pas synonyme de dissolution complète de l’identité. La réalité est que ces récits nous structurent, et sont autant de tuteurs pour guider notre identité. A quoi servirait un tuteur sans plant qui s’en sert pour grandir ?

Mais ce ne sont que des remarques à la marge : j’ai pris un grand plaisir à lire ce livre simple et complexe, profond et léger, paradoxal et clair.