Sous-titré « pour une science libérée de l’écologisme », le dernier ouvrage de Jean-Paul Oury, docteur en histoire des sciences et technologies, De Gaïa à l’IA, est remarquable par son ampleur, sa profondeur, et la rigueur de son analyse. Malgré quelques petits défauts, je ne saurais assez en recommander la lecture.

L’Humanité menacée par les idéologies

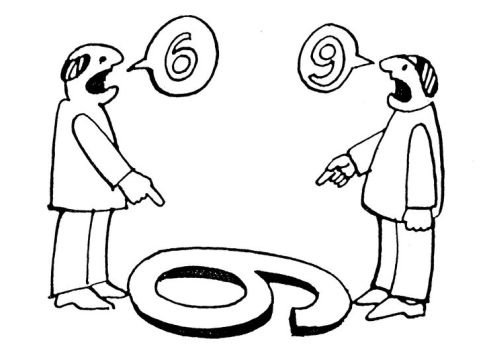

Comme toujours, ce sont les idéologies qui, portées par des personnalités radicales et excessives, sont la plus grande menace pour l’humanité. Que ces idéologies soient religieuses, technocratiques, scientistes, ou autre, cela ne change pas grand-chose : leur manière de nier le réel, et les faits, et de classer les sceptiques dans le camp du Mal, en font des leviers d’oppression et de violence. Le quatrième de couverture résume très bien le propos du livre.

L’humanité est à la croisée des chemins. D’un côté, les idéologues de l’écologisme (l’écologie politique) nous promettent le retour à un état de nature idyllique. Ce nouveau totalitarisme cherche à imposer la décroissance et ses militants les plus extrêmes en appellent à la disparition de l’espèce humaine, considérée comme un cancer pour la planète. Les arguments scientifiques sont alors soigneusement choisis, instrumentalisés, pour correspondre à leurs conclusions. De l’autre côté, une foi aveugle dans le tout-technologique incarnée par le courant post-humaniste du transhumanisme, pourrait bientôt façonner un monde tout aussi dangereux. Celui-ci serait contrôlé et surveillé par ceux qui maîtrisent les algorithmes. Cette société de contrôle mettrait en péril nos libertés, mais également l’humanité tout entière avec le projet de la fusionner avec les machines. Après nous avoir plongé dans deux dystopies, la Collapsocratie, dictature verte décroissante, et l’Algorithmocratie, monde hyper-technologique vide de sens, cet essai cherche une voie de sortie pour l’individu. L’auteur s’interroge sur les limites de la science des ingénieurs et celle des législateurs, et nous propose un manifeste de politique scientifique en dix points dans l’objectif d’échapper aux idéologies de ce nouveau monde et retrouver la libre-responsabilité.

Laboureur inlassable

Vous pourrez trouver un excellent « résumé » du livre dans l’article détaillé de Francis Richard, pour le site Les Observateurs. L’ouvrage est dense, très documenté, et Jean-Paul Oury, visiblement passionné par son sujet, le travaille en profondeur. L’auteur est, dans le bon sens du terme, un laboureur. Cette thématique (libérer la science des idéologies) il la travaille depuis longtemps, et a écrit des dizaines de tribunes, papiers, et plusieurs ouvrages (dont un recensé ici : Greta a tué Einstein). Et ce travail a conduit à en faire un terrain fertile, propice à faire pousser de belles choses.

Et c’est ce qui donne la très grande force à l’ouvrage : d’une part son auteur ne fait jamais l’économie d’aller regarder de près, en en épousant la logique pour mieux les désamorcer, les arguments de ses adversaires. Il ne fait jamais l’économie non plus, d’aller regarder et comprendre les oppositions philosophiques sous-jacentes aux discussions, pour mieux comprendre les grands paradigmes de pensée qui sont à l’œuvre. Il se dégage toujours de ces réflexions une position rationnelle, scientifique et ouverte, cherchant la voie du milieu, réaliste, pragmatique sans négliger les idéaux de liberté. Et sachant toujours séparer les disciplines : la politique et la science, la philosophie et l’épistémologie, et en fin d’ouvrage, la politique scientifique (à l’échelle d’un pays) et la science. Cette rigueur intellectuelle est probablement ce qui rend cet ouvrage indispensable.

Petits défauts ?

Comme je connais l’auteur, et après avoir partagé les raisons de lire cet ouvrage, il me paraît important de souligner quelques faiblesses (à mes yeux) de l’ouvrage, et quelques points de désaccords. Ils sont minimes :

- Les œuvres comme les gens ont toujours (?) les défauts de leurs qualités. Le côté très documenté, très systématique du livre, le rend aussi un peu touffu, foisonnant, pleins de circonvolutions. Je ne parle pas du style, qui est très clair et facile à suivre, mais du cheminement de pensée et du plan général. Il manque à mon sens un travail d’édition à ce livre, pour en canaliser la force, et le rendre un peu plus synthétique.

- A certains moments, et je pense dans un louable souci de transparence, l’auteur partage des motivations personnelles. C’est à la fois intéressant et utile, mais cela aurait mérité d’être regroupé dans une section spécifique.

- Sur le sujet du CO2 et de son impact sur le climat, l’auteur, écrit un chapitre assez drôle puisqu’il commence par faire comme s’il s’était converti à une nouvelle religion pour finir par faire une démonstration magistrale qu’a minima un esprit lucide doit constater que débat scientifique il y a sur la question. Seulement, ce faux aveu, s’avère n’en être pas un. En fin d’ouvrage Jean-Paul Oury écrit que l’énergie doit être « décarbonée ». Ce qui montre, à mon avis, que malgré le débat scientifique réel sur le sujet, l’auteur a choisit un « camp ». Et ce faisant il se tire une balle dans le pied. Tout l’édifice « décroissant » de l’écologisme repose, in fine, sur cette entourloupe intellectuelle et scientifique, financée à coup de milliards et de censure. Il s’agit là d’un point de profond désaccord : où est passé l’esprit rationnel si, sur un sujet où les scientifiques ne sont pas d’accord, on prend des décisions politiques en faisant comme s’ils l’étaient ?

A mettre entre toute les mains

Ces petits points de discussions ne changent pas vraiment la donne : ce livre est remarquable, et l’on souhaiterait qu’il trouve une audience large, des relais médiatiques (parmi ceux, nombreux, que JP Oury cite), et que des politiciens (certains comme David Lisnard, cité dans l’ouvrage, sont déjà visiblement dans la même logique) prennent en compte ce Manifeste pour une vraie politique scientifique, débarrassée de l’idéologie, pragmatique et au service des citoyens.